Фолежные иконы

Многие из нас встречали в храмах брошенные печатные иконы в деревянных ящиках, устланных фольгой и цветами. Почему они больше никому не нужны? Как от писанных темперой по дереву образов мастера пришли к конфетным фантикам и пластиковым цветам в качестве убранства икон? Какой путь проделала икона, чтобы оказаться в этой точке?

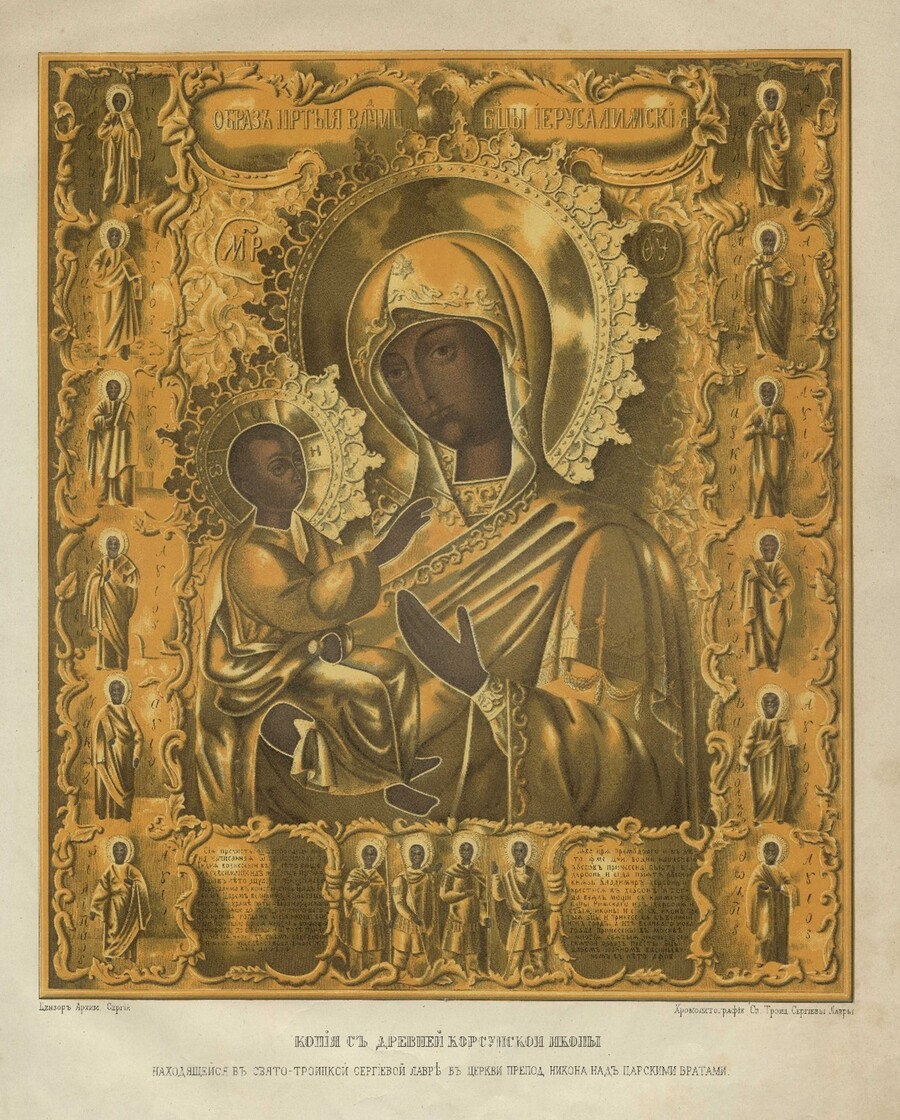

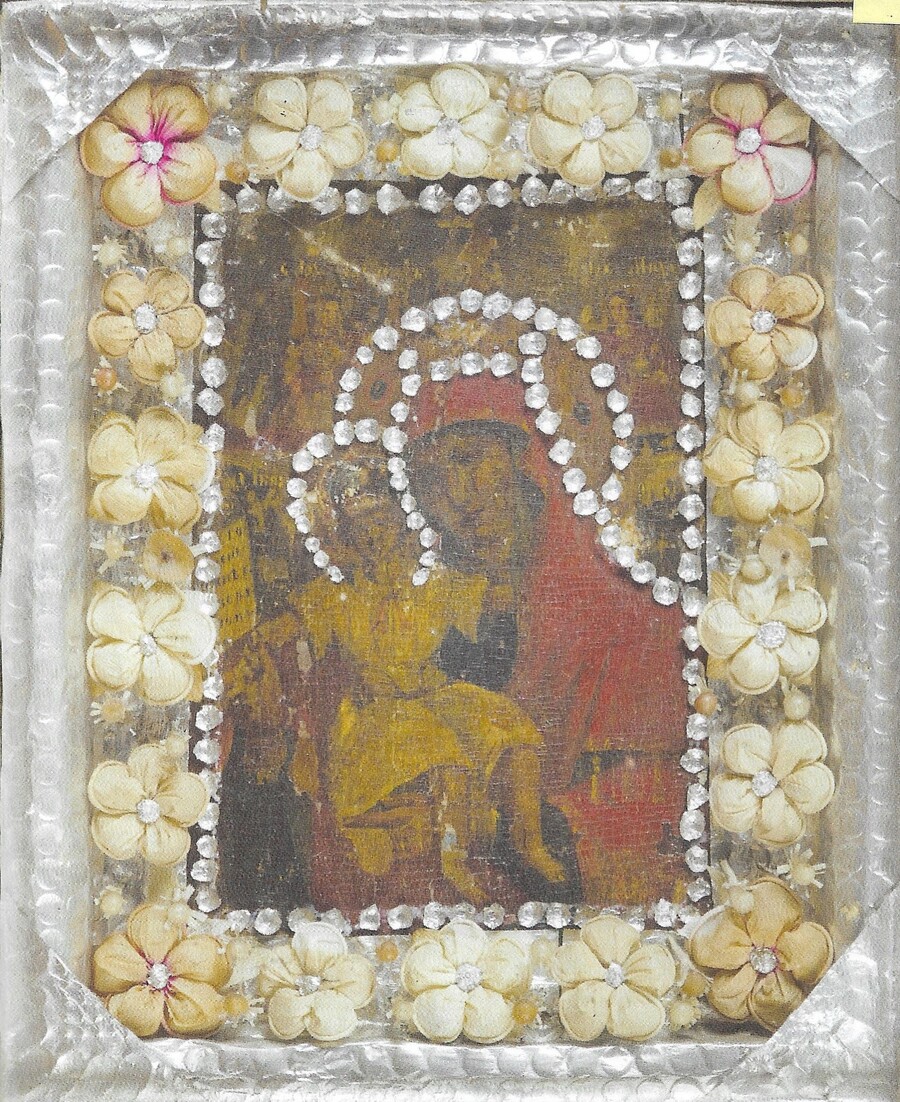

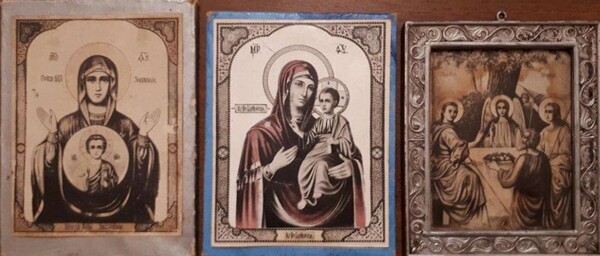

Богоматерь. Дерево, темпера.Конец XVII века. Богоматерь Федоровская. Липецкая обл. Печатная икона в гальваническом окладе с цветами из гофрированными цветами. До 1917 г.

В данном исследовании проводится анализ различных традиций обряжения икон, которые позже вылились в феномен фолежных икон. Актуальность темы исследования объясняется отсутствием должного интереса к теме развития религиозного искусства в период технической воспроизводимости и массовости искусства. Пренебрежительное отношение к поздней иконописи мешает развивать степень исследованности вопроса.

Еще в последней трети XIX в. свидетелем массового изготовления икон в селах «Суздальщины» стал краевед И. А. Голышев, который подробно описал происходящие изменения в мстерской иконописи и печати [8]. Процесс верховой капитализации художественных мануфактур низов он отразил в своих трудах. Позже он и сам встал на рельсы изготовления печатной продукции, но более крупные монополисты подмяли его дело под себя. В начале XX в. Н. П. Кондаков так же фиксировал метаморфозы [14], происходящие в иконописном поле. В конце XX в. О. Ю. Тарасов поднимал богословские вопросы по отношению к печатной и расхожей иконе [26]. И. Л. Бусева-Давыдова выдвинула важный для данной темы термин «народная икона», который очень точно описывает процесс параллельного существования «высокого» и «низкого» иконописного стиля [4]. В последнее десятилетие изучением расхожей иконы занимались Д. Вальчак, обозначая культурологические предпосылки. Д. И. Антонов и Д. Ю. Доронин в настоящий момент продолжают дело исследования печатной иконы, обряженной в фольгу, настаивая на термине «советская икона». В РГГУ развернули культурный проект по изучению и спасению фолежных икон советского времени [22].

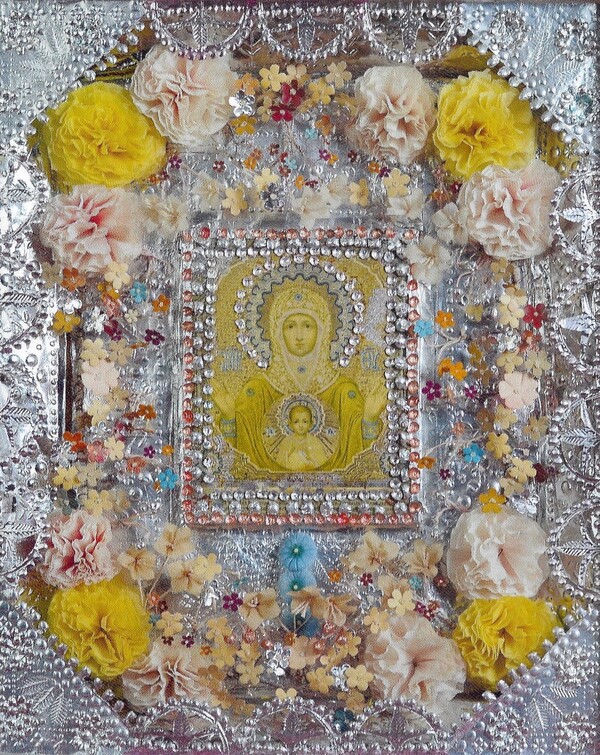

Икона Богоматерь Достойно есть. П.г.т.Гремячево, Нижегородская обл. Вторая половина XX в.

Принцип отбора визуального материала основывался на диссертационных трудах Д. Ю. Доронина под руководством Д. И. Антонова и их совместно написанных книгах. В работе используются изображения с выставки фолежных икон РГГУ по результатам экспедиций Д. И. Антонова, оцифрованные архивы музеев России из госкаталога.

Иконы любили наряжать еще с момента привнесения христианства на Русь. Постепенно стали появляться сверкающие металлические и басменные, чеканные и шитые ризы, убрусы и привесы. К XVII в. изготовление иконного убора стало самостоятельным видом искусства. В XVIII в. произошел перелом в понимании и написании церковных образов. Теперь они уподоблялись западным живописным полотнам, которые даже отдаленно более не напоминали ортодоксальные византинизированные каноны изображений прошлого. На век позже религиозное искусство и вовсе переживает перерождение в силу технических и экономических причин. В эпоху модерна иконы и фрески напоминают интерьерные панно, а параллельно с этими процессами живет «народная икона».

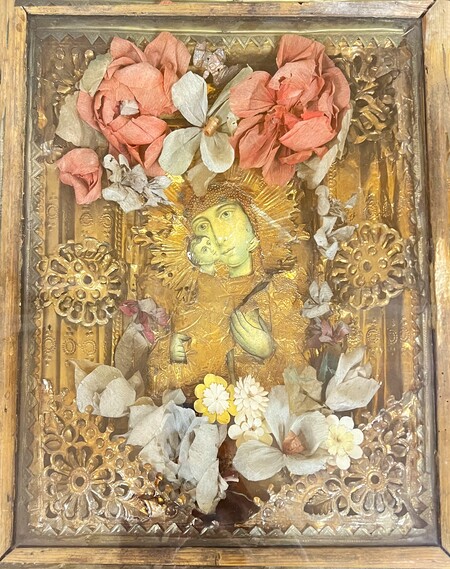

Иконы подокладные. Божья Матерь с младенцем. Дерево, темпера, смешанная техника. Начало ХХ в.

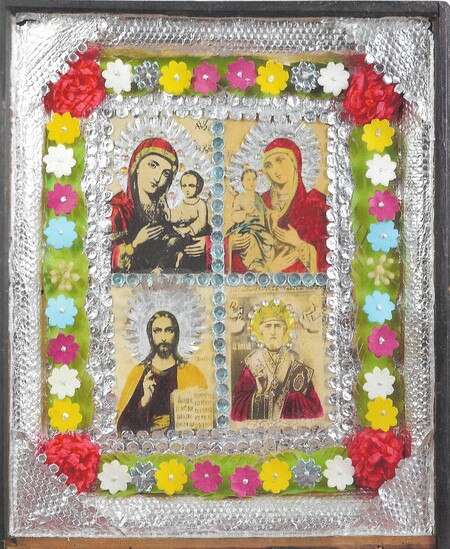

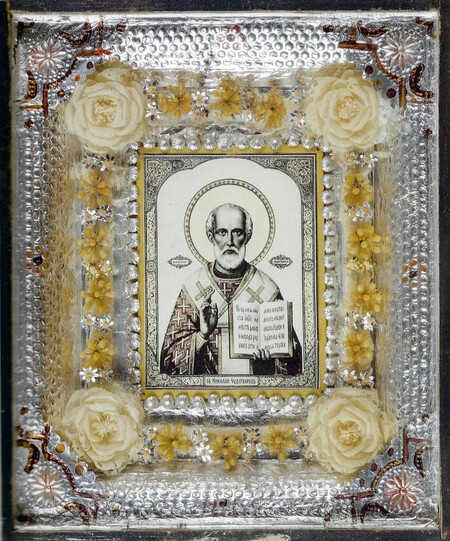

В XIX в. часто по отношению к дешевым массовым писанным образам применялся термин «расхожая икона». Ее порождением стали подфолежные иконы («подфолежки», «краснушки»), которые писались специально под заготовленный заранее оклад из гальванической фольги. Массовое религиозное искусство зазвучало с новой силой из-за внедрения технических новшеств: гальванопластики, хромолитографской печати на бумаге и на меди, изобретения фольги. Затем крупные типографии открыли для себя возможность печатать иконы на листах. Потом они объединялись с фольгопрокатными мастерскими, изготовляя упрощенное и бюджетное подобие храмовой иконы для домашнего моления. Дореволюционные иконы в киотах переодевались в уже советское время, иногда составлялся коллаж из материалов старого и нового образца. Условия изготовления икон, да и веры в целом сильно изменились при советской власти, что не могло не внести свои коррективы во все этапы их изготовления. С появлением новых технических возможностей (фотография) и материалов (тонкая фольга, искусственные пластиковые цветы) менялись технология и стиль обряжения иконок.

Икона Петр и Павел. г. Лебедянь, Липецкая обл. Вторая половина XX в. Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова.

Из чего состоит икона?

Фолежная икона состоит из двух компонентов. Первый компонент — основа, которая может быть выполнена в разных техниках — написана красками или в качестве основы может использоваться готовое печатное изображение. Второй компонент — оклад, для изготовления которого также могут применяться различные техники.

Основа

Прообраз печатной же иконы появился еще в XVI веке, проникая на Русь в виде печатной графики из Северной Европы: Голландии, Нидерландов. Со временем одним из важнейших источников иконографии для русских иконописцев в XVI–XVII вв. начали служить и западноевропейские гравированные Библии (Лицевая Библия Пискатора 1630х.) Таким образом, на Русь стала проникать не только новая западно-христианская иконография, но и технические новшества.

Печатные черно-белые гравюры стали расцвечивать в тех участках изображения, где не было штриховки. Есть мнение, что именно это явление привело к возникновению феномена лубка [7]. Лубочные картинки, в свою очередь, из-за своей ценовой доступности стали массово распространяться, так что уже с XVII века бумажные копии икон стали более доступными для приобретения [19].Таким образом, на Русь стала проникать не только новая западно-христианская иконография, но и технические новшества.

Икона богородицы умягчения злых сердец. Лубок.Гравюра резцом раскрашенная. 1820-1830 е.

В 1794 г. в Германии был изобретен новый способ репродуцирования черно-белых изображений — литография. Благодаря этой технике можно было получить несколько тысяч одинаковых экземпляров с одной матрицы [3]. В конце XIX- начале XX века в Российской империи широко распространились открытки с религиозной тематикой и печатные иконы. Печатные иконы воспроизводили широкий спектр иконописных образов, удовлетворяя простым потребностям народной религиозности. Они были доступны по низкой цене и издавались в достаточных количествах, чтобы достичь взора и кошелька каждого желающего как в городе, так и в деревне. Особенно важным было то, что каждая икона имела разрешение от цензурного комитета, что подтверждало ее соответствие православной традиции [21].

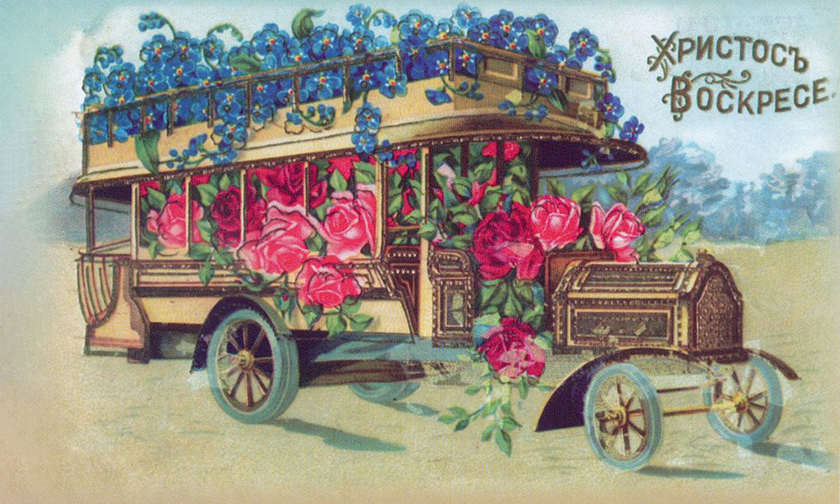

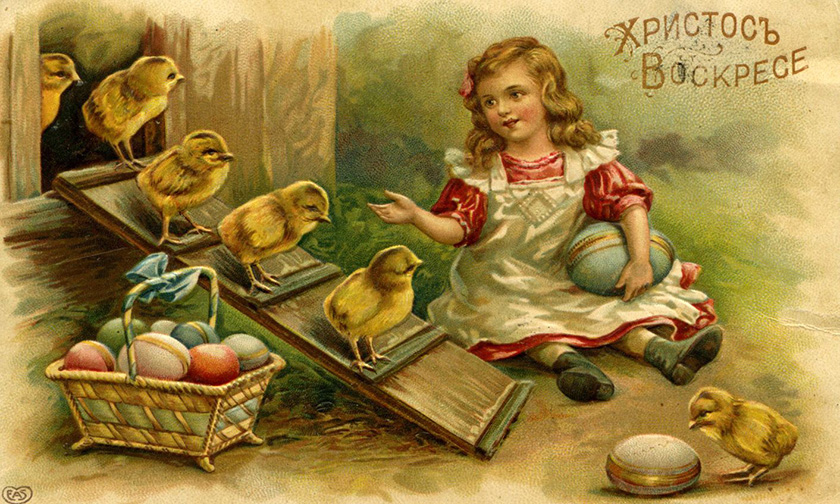

Печатные открытки на пасху. Российская империя.До 1917.

Массовое религиозное искусство проявилось в печатной пасхальной открытке. Изучение развития иконографии и стиля в печатной пасхальной открытке может пролить свет на основные тенденции в русском художественном наследии как XIX в., так и XX в. Первые открытки возникли в 1898 г. благодаря деятельности общины Святой Евгении: пасхальные тиражированные акварели кисти Н. Н. Каразина [17]. Так как община была основана при комитете попечения о сестрах милосердия, открытки их производства были достаточно авторитетными для широких масс [18]. Производством открыток скоро занялись и другие издательства: «Ришар» в Санкт-Петербурге и «Ленц и Рудольф» в Риге. (В данный момент опознать открытки невозможно из-за отсутствия выходных данных.) В Европе открытки не пользовались таким спросом, поэтому их стали специально изготовлять и экспортировать в Российскую империю. Это видно благодаря «неправославным» сюжетам: кроликам и цыплятам на Пасху, соседствовавшими с традиционными изображениями куличей, яиц, христосующихся людей [12].

Во время Первой мировой войны на открытки стали проникать агитационные сюжеты, позже советское правительство расценивало такую форму распространения информации как пропаганду и стала изымать печатную продукцию, связанную с религией. После революции новые власти хоть и пытались задавить православие совсем, но оно не исчезло, а скорее перешло в скрытую, интимную форму домашней повседневности. Христианские праздники были запрещены, открытки к ним изъяты. В связи с этим изменилось и значение открыток, связанных с религиозной тематикой [19]. Любое уцелевшее изображение теперь могло стать молельным образом в условиях дефицита традиционных форм богопочитания.

Икона Серафим Саровский. с. Липовка, Нижегородская обл. Вторая половина XX в. Ардатовская традиция. Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова.

После революции и установления советской власти условия для любого верующего с каждым годом становились все более тягостными, что уж говорить про производство товаров для этого социального круга. Религия перешла в разряд интимного, домашнего обряда. Изготовление все еще нужных икон пришло в руки мастерам-надомникам. Кустарное производство фолежной иконы в советское время имело несколько этапов, каждый из которых связан с возникновением технических и материальных новшеств (фотографии, цветной фольги с молокозаводов). Зачастую мастера переодевали фолежный убор дореволюционных икон (могли новым закрыть старый, гальванический) в более свежий из тонкой фольги и гофрированных бумажных цветов с парафиновыми ягодками.

Основная проблема печатных икон заключалась не только в распространении неправославных изводов, но и тиражированием самых «популярных», которые придавали забвению другие не менее важные религиозные сюжеты. Кроме того, в силу быстрого и недостаточно качественного изготовления печатных образов, которые быстро стирались и приходили в негодность, родилось неуважительное отношение к «иконам-однодневкам» [23].

Распространение печатной графики с религиозными изображениями позже «легализовало» и печать изображений икон. Главная причина распространения подобных икон — их доступность на рынке. Такой нерукописной иконой мог обзавестись каждый православный, не вдаваясь в тонкости богословия и каноничности. С последней четверти XIX века и открытки приобретались «не для почитания образов, но для пригожества» [20]. А уже в XX веке печатные образы остались последней возможностью соприкосновения с религией.

Наиболее часто в центре фолежной иконы второй половины XX века оказывалась либо хромолитография, либо фотографическая икона. Писанные иконы уже практически не встречаются. На раннем этапе развития мастера могли переодевать дореволюционные писанные образы, однако писать новые не было принято. Мастера зачастую перефотографировали дореволюционные гравюры, хромолитографии, иногда даже не снимая фолежного оклада. Таким образом, в послереволюционное время в центральном клейме использовали либо старую уцелевшую хромолитографию, либо ее фотокопию. Отсюда же происходит и неразборчивость в изводах: проникает множество католических образов.

Фотографические и ризографические иконки, легально производимые в 1940–80 гг. мастерскими РПЦ. «Иконный самиздат», основа для будущих фолежных икон-киоток. Нижегородская обл.

В 1940-1950х гг. в подвалах Успенского храма Новодевичьего монастыря начали печатать черно-белые фотографии с дореволюционных образов (Тиля и Жако). Потом их могли наклеивать на картон. Затем полученные изображения вручную раскрашивали анилиновыми красками или цветной тушью. Эти предметы напоминали лубочные картинки, которые поражали своей предельной красочностью [23].

Оклад

Значительное влияние на развитие драгоценного убора оказали тексты Ветхого Завета, в которых говорилось о золотом убранстве переносного храма Скинии согласно повелению Господа (Исх. 25: 10-30). Ряд декорационных традиций пришли из места зарождения иконы, из Византии. Полное украшение иконы металлическими ризами, или частичное добавление элементов в виде нимба, короны, цаты, пояса — являлось подношением состоятельных верующих конкретному образу. Подобные дары отливали из серебра или золота (возможно и позолоченное серебро), инкрустировали драгоценными камнями или цветной эмалью. Закрепляли металлические украшения мелкими гвоздями прямо в деревянном теле иконы. Благодаря этому иконы, которые долгое время находились под покровом металлов, хорошо сохранили свой цвет [24].

Металлический блеск фона и нимбов отражали идею вечного небесного свечения.Свет всегда считался символом божества, несущим справедливость и красоту. Золотой фон использовался в иконописи для обозначения нимбов и ирреальности фонового пространства [6]. Для любого верующего человека тождественны понятия «свет» и «святость».

Именно поэтому любой верующий вне зависимости от сословия и материального положения желал воочию видеть живоносное сияние и не важно из настоящего золота оно или оно является напылением на тонком дешевом металле. Для лучшей сохранности живописи, а также для более явного божественного сияния в украшениях икон стали чаще прибегать к окладам. Оклады в христианской культуре стали символом одухотворения [5]. После благоприятного завершения значимых событий иконы украшались окладами или ризами на средства донаторов и на пожертвования обычных прихожан. Серебро и драгоценные материалы использовались в социально-высокой городской и в элитарной среде. В народной же среде использовались более простые и демократические материалы, например, медь или латунь. «Драгоценный убор является полноправной частью художественного облика иконы», позволяющей установить связи с храмовым богослужением или домашним молением. В украшении частной иконы воспроизводится структура и состав деталей храмового убранства [1].

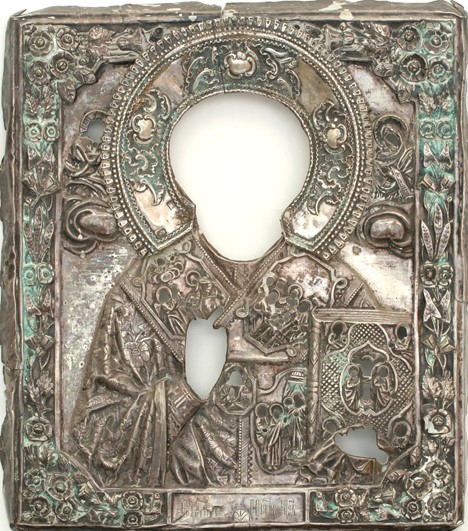

Оклад иконы «Николай чудотворец». Конец XVIII в. Икона в золоченом окладе «Богоматерь Владимирская». Живопись — конец XVI — начало XVII века; оклад — последняя четверть XVI века.

С XVII в. искусство оклада стало развиваться как самостоятельное направление ювелирного дела. На смену серебряным ризам пришли золотые с различными техниками декорирования — чернение, эмаль, филигрань и драгоценные камни. Оклады стали более массивными [11].

Медная икона «Священномученик Антипий». «Мученики Самон, Гурий и Авив» с шестью эмалями.XIX в.

Литые иконы Отдельно стоит упомянуть литые иконы, которые можно рассматривать как промежуточное звено между иконой с драгоценным окладом и фолежной иконой. Путевые иконы, складни, нательные образа существовали с первых веков христианства на Руси. Литье возрождается вновь на рубеже XVII и XVIII веков: особенную популярность меднолитые иконы обрели после раскола церкви, так как старообрядцы в гонениях желали всегда иметь при себе священный вечный образ [25].

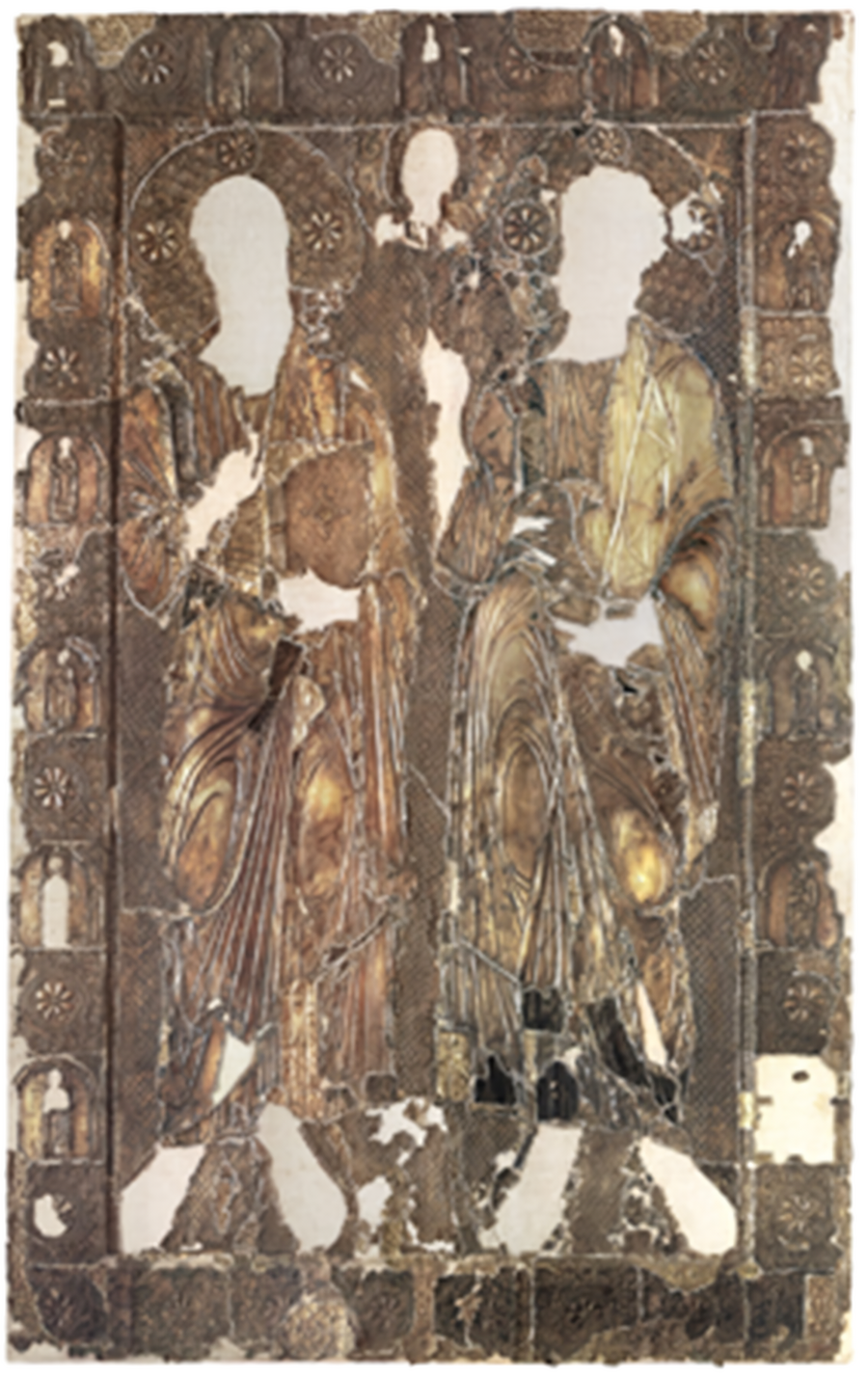

Басменный оклад иконы «апостолы Петр и Павел». Великий Новгород. XI в. Серебро, чернь; чеканка, басменное тиснение, золочение.

Басменные оклады Другой тип подношения металлов — басменные оклады. Басменные оклады отличаются тонкостью самой пластины, которая закрывала фон или поля, оставляя открытыми фигуры святых. Басма стала столь популярной в силу своей дешевизны[13].

Вотивная подвеска в виде женской головы. XIX век. Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей»

Привесы и приклады Помимо позолоченных риз и басменных окладов в качестве украшений из металла могли добавляться вотивные подвески. В западной традиции чаще всего это были анатомические вотивы с изображениями частей тела, которые нуждались в исцелении, или же желаемые объекты в виде младенца, здорового скота и так далее [1]. На Русь эта традиция, вероятнее всего пришла с польских земель или с Балканского полуострова. Известно, что уже в XVII в. на Руси торговали подобными вотивными заготовками. Однако и раньше — еще с первых веков принятия христианства на Руси использовали привесы или приклады. Молящийся давал обет (обещание или денежный вклад) и жертвовал драгоценное украшение конкретному образу. И по сей день в православных церквях встречаются иконы, обвешанные золотыми цепочками, с нанизанными на них кольцами, нательными крестами, серьгами, монетами, маленькими иконками и тд. Когда привесов/прикладов становится слишком много, их снимают и переплавляют на новые оклады. Есть так же вариации подношений головных платков с вышитыми больными органами или замещение их предметами одежды. Например, в качестве привеса могли использовать чулок как замещение вотива больной ноги[1].

Ткани Традиция украшения образов тканями так же пришла из Византии. Вероятнее всего, иконные завесы на Руси использовались на ранних порах вместо киотов, как бы отделяя священный образ от остального пространства. Домашние же иконы покрывали тканями из-за боязни оскорбить образ греховными мирскими делами [24]. Сообразно с православными представлениями о сокрытии святости и лобзанием как формы моления появилось большое количество литургического текстиля разных типов: покрова, пелены, завесы. Идея сакральной неприкосновенности иконы показала необходимость в использовании специальных тканей: для литургии, для выноса иконы, для покрытия мощей. Прикасаться к иконе голыми руками считалось святотатством. Распространены шитые ризы и оклады, включающие бисер и жемчуг. Это было аналогом мужского подношения иконе в виде металлического оклада. Ткани нередко меняли, «одевая» или «переодевая» икону к празднику [1]. Позже фолежные иконы тоже будут поновлять к праздникам, оставляя от старой иконы лишь центральное клеймо.

Примечателен факт уподобления домашней иконы храмовой с помощью обряжения ее цветами, полотенцами и лентами, как на праздники Рождества или Троицы.[1] Позже этот метод получит развитие с использованием искусственных цветов из гофрированной бумаги, ткани и других подручных материалов.

Риза от иконы Богоматери Смоленской. Перламутр, стекло, медь.XVIII–XIX вв. Оклад с иконы Божьей Матери Знамение, шитый по фольге стеклярусом, перламутром, жемчугом, разноцветными стёклами. XVIII в.

Ощущение праздника, пафоса жизни, цветения и вечного сияния перенеслось и в «народную» фолежную икону.

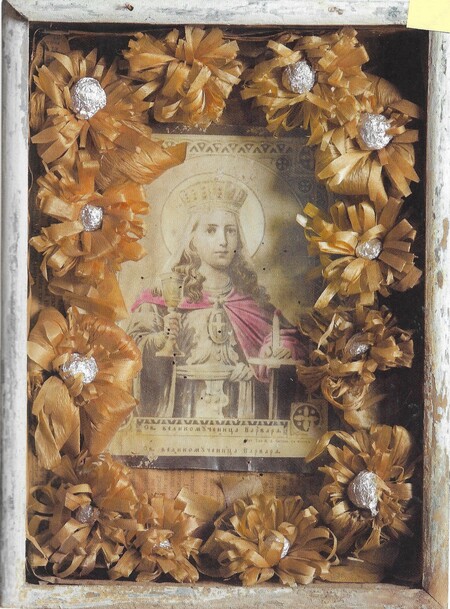

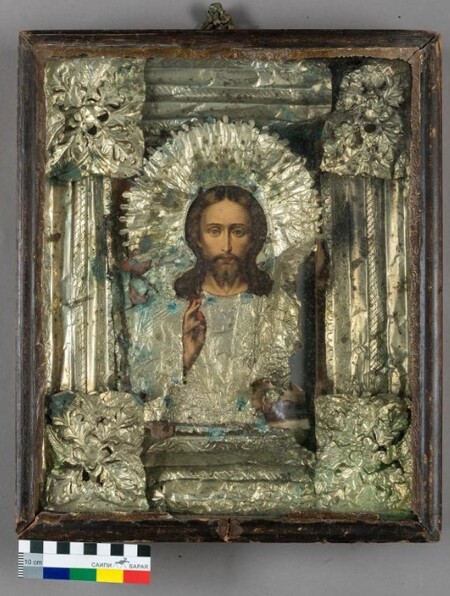

Икона Великомученница Варвара. Нижегородская обл. Вторая половина XX в. Икона Спас Вседержитель подокладная в окладе, в раме, в киоте со стеклом. Российская Империя. Конец ХIХ — начало ХХ века.

В советское время иконы в киотах подвергались постоянной переделке. Центральное клеймо могло заменяться на более яркую печатную картинку. Однако прежнюю выцветшую могли оставлять под новой, так как зачастую выбрасывать икону не представлялось возможным. Чтобы образ оставался чистым и в подобающем иконе состоянии, за ней требовался специфический уход, который предполагал возможную полную замену устаревшего фолежного оклада. Как правило, к Пасхе иконы разбирают, чистят, заменяют утраченные и испортившиеся элементы, например, потекший воск или парафин. Этой техникой владели немногие, поэтому проще было заказать новый убор [2]. С наступлением репрессий на церковь в 1930х гг. монахини бежали в близлежащие села и деревни. Так монастырские традиции вписались в традиции развития «советской иконы». Какое-то время у мастеров сохранялся запас старых материалов: станиоля и гальванированной фольги дореволюционного производства. Однако по мере окончания этих запасов, мастера стали прибегать к использованию фольги от чайных упаковок. Эта фольга не стала качественной заменой привычных материалов в силу ее тонкости, поэтому зачастую мастера предпочитали вообще ее не использовать.

Вместо этого икону вставляли в деревянную раму, которую затем красили под металл [9]. С 1970х гг. мастера-образовники стали прибегать к использованию фольги от молочных упаковок [9]. Существовало несколько основных техник нанесения узора на фольгу: чеканка фигурными чеканами и молотком, прорисовывание орнамента стилом, отпечатывание орнамента путем наложения фольги на штемпельную основу с рельефным рисунком, создание прорезного орнамента с помощью молотка и пробойника. А также комбинирование всех вышеперечисленных технологий. Разнообразие декора зависело от местности и индивидуальных предпочтений автора.

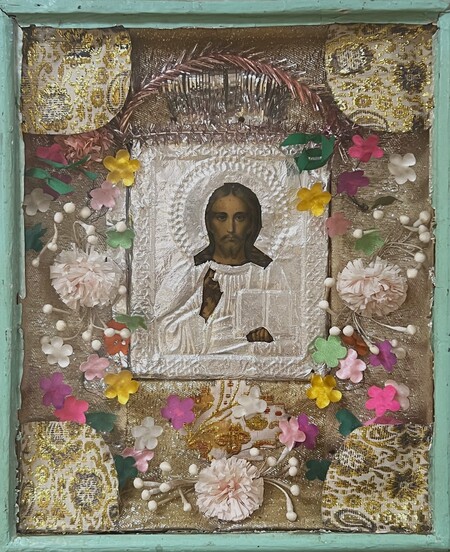

Икона Пантократор. Нижегородская обл. Вторая половина XX в.

Помимо светящегося неземным светом оклада образовники убирали иконы цветами. Семантика цветов уже не играла существенной роли. Механическое использование абстрактного образа цветов более не несло за собой ничего, кроме бессознательного воспроизведения с копий.

Флёрдоранж. Воск, парафин, бумага, металл. Начало ХХ в. Икона Христос Пантократор. Липецкая обл. Вторая половина XX в.

Часто встречаются грозди парафиновых ягодок на проволочных ножках, у которых сложился своеобразный путь внутрь киота советской иконы. В викторианскую эпоху возникла мода на свадебные венки из флердоранжа, то есть цветов и бутонов померанцевого дерева. Эта мода перекочевала на земли Российской империи, где стали изготовлять искусственные венки с похожими экзотическими цветами. В деревнях эти венки стали вкладывать внутрь киота, запечатляя день свадьбы/венчания в один бриколлаж под стеклом. В него могли входить икона, подаренная родителями, венчальные свечи, венок, крестики, создавая при этом комплексную святыню. Позже эти ягодки стали самостоятельными элементами декора. Мастер изготовлял ягодки следующим образом: брал проволоку около 10 см, сгибал ее пополам, закручивал сгиб по спирали и опускал в расплавленный парафин [10]. При подновлении «советских икон» владельцы могли использовать любые яркие подручные материалы: фантики от конфет, обрезки обоев, фатиновые цветы с платья невесты, мишуру.

Икона Богоматерь Одигитрия. Нижегородская обл. Вторая половина XX в.

Возникновение фолежной иконы

Социальная среда заказчиков и мастеров расхожих икон изначально была старообрядческой. В силу исторических причин, из-за гонений старообрядцы нуждались в переносном «храмовом» образе. Они верили, что чем старее икона, тем она более «намоленная», так возник феномен подстаринной иконы. На стиль изображения клейма оказал влияние «васнецовский стиль», который отвечал духу времени эпохи модерна. Маятник стилевой ориентации то на западный живоподобный манер, то на более привычный, византинизированный раскачивался и в итоге, победил, так называемый, «академический стиль». Кроме того, возникновение печатных пасхальных открыток окончательно утвердило главенство академического стиля с примесью рокальной беззаботности. Появление таких техник как гальванопластика, хромолитография, изобретение станиоли и алюминиевой фольги, определили материалы, техники и технологии молельного образа последней трети XIX — начала XX вв.

Икона Богоматерь Тихвинская подфолежная в киоте. Икона Господь Вседержитель Дерево, бумага, картон, фольга, стекло, металл чёрный, хромолитография, штамповка, наклеивание. Конец ХIХ — 1-я четверть ХХ вв.

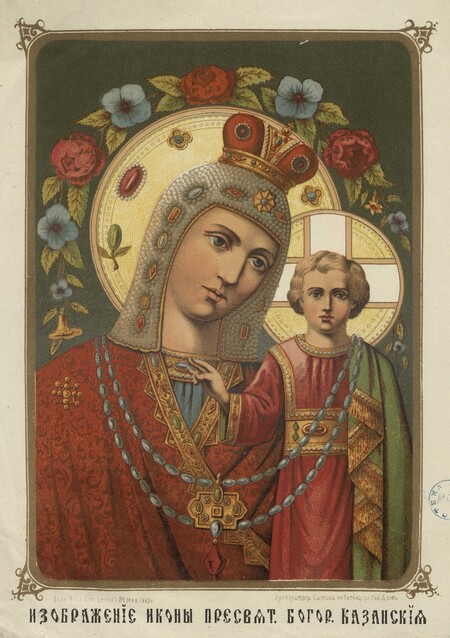

Все это привело к одновременному существованию как мелких кустарных производств, так и крупных фабричных, которые затем поглощали более мелкие и менее удачливые предприятия (фабрики В.Тиля и Е. И. Фесенко, мануфактура В. С. Крестьянинова, типография И. Д. Сытина). В силу упрощения образов для печати стали избегать малопопулярных сюжетов, многофигурных композиций и житийных сцен, которые постепенно вытеснили поясные изображения самых популярных святых.

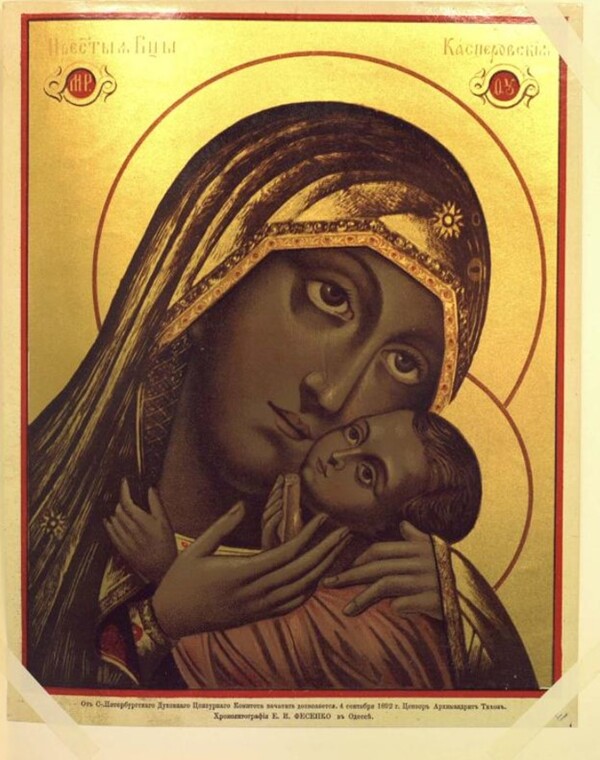

Печатная икона Касперовской иконы Божьей матери. «Хромолитография Е. И. Фесенко» в Одессе. до 1917. Печатное изображение иконы Иверской Божией Матери. Хромолитография А. И. Стрельцова, 1880.

Примечательно существование печатных фолежных икон, которые имитировали не только клеймо, но и псевдометаллический оклад, украшенный цветами. В ходе изучения открыток, был сделан вывод что в «Альбоме изображений святых икон: издания хромолитографии Е. И. Фесенко в Одессе 1894 г.» встречаются изображения «темнокожих» святых, которые как бы имитируют состаренную икону и потемневшую олифу. Такие изображения являют собой печатную копию «подстаринной» иконы, то есть копию копии.

Снимок с иконы Пресвятой Богородицы (Феодоровской). Печатный образ Пресвятой Богородицы Неопалимая купина. Литография. Лит. Т-ва И. Д. Сытина, 1890е.

Выводы

Икона четырехчастная: Богоматерь Тихвинская; Богоматерь троерученица; Пантокрастор; Николай Мерликийский. Икона Николай Мерликийский. Нижегородская обл. Вторая половина XX в.

В заключении можно сказать, что возникновению фолежной иконы предшествовало множество факторов: исторические, социальные, экономические и технико-технологические. В богословии считается, что украшенные металлом и драгоценными камнями иконы символизируют духовное богатство, украшенное множеством дарований [15]. Основная цель использования подобных украшений — создание ощущения невещественного света, в котором пребывают святые. Процесс развития при изготовлении икон неминуемо бежал вперед, вовлекая в алгоритм ее создания все новые и новые техники и технологии, которые влияли и на внешний вид, и на стоимость. Обеспеченная прослойка населения могла позволить себе заказать дорогостоящий металлический оклад с эмалевыми вставками, дюжиной камней и жемчуга во имя доказательства своей глубокой добродетельности и искренней веры в бога. В то время как более бедные слои населения не желали отставать в стремлении ощущать на себе божественный свет молельного образа. Удешевление технологий и экономия на материалах выводили результат творений мастеров в массы. А массы затем диктовали свои вкусы.

Икона Богоматерь Знамение Серафимо-Понетаевская. Нижегородская обл. Вторая половина XX в.

Отталкиваясь от древних обычаев, мастера создавали упрощенные и более дешевые подобия богато украшенных храмовых икон. Можно сказать, что возникновение феномена стало ожидаемой закономерностью при бурном капиталистическом росте, изобретении новых техник и технологий, а также возникновении массового искусства.

Изначально расхожая икона, созданная в селах Мстера, Холуй, Палех, стала прообразом массовой религиозной продукции XIX вв. Литография и хромолитография позволили печатать практически неограниченное количество копий изображений. Таким образом, каждый верующий смог иметь иконку. По сути, фолежная икона является результатом демократизации и массовости производства икон.

Антонов Д. И. Вотивные дары на Руси: предметы и практики // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2022. No 4. С. 50–69

Антонов Д. И., Тюнина С. М. Постсоветская судьба «советских икон» // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2022. № 4. С. 94–109

Барышникова В. В. История развития и проблема печатной иконы в России // Дизайн и искусство — стратегия проектной культуры XXI века. Сборник по материалам Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей, 2019. С. 69

Бусева-Давыдова И. Л. Парадоксы народной иконы // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. М., 2015. № 9. С. 6–13.

Быковец Н.А., Гуторова И. Н. Традиции изготовления окладов икон в России // Христианство, образование: диалог культур, традиции и современность. М.: г. Курск. 2021. С. 77-80.

Вальчак Д. Икона в сияющем окладе в каждом доме. Подокладные (фолежные) иконы в России на рубеже XIX–XX вв. // Studia Humanitatis, 2021, выпуск 4. URL: https://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/walczak_6.pdf (дата обращения 10.06.2024)

Вальчак Д. Как изобретение печатной машины повлияло на русскую иконопись печатные иконы в России конца XIX — начала XX вв. // Studia Humanitatis, 2021, выпуск 2. Режим доступа: http://st-hum.ru/content/valchak-d-kakizobretenie-pechatnoy-mashiny-povliyalo-na-russkuyu-ikonopis-pechatnye-ikony-v, свободный. — (дата обращения 23.05.2024).

Голышев И. А. Производство фольговых икон в сл. Мстере // Владимирские губернские ведомости. 1871. № 47. С. 1– 2;

Доронин Д. Ю. «Советская икона» как социокультурный феномен (по материалам нижегородского региона). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2023. С. 108

Доронин Д. Ю. «Советская икона» как социокультурный феномен (по материалам нижегородского региона). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2023. С. 113

Земцов М.И., Суровцева А.А., Стахеева А. А. Оклады церковных икон: история, стили, материал, технологии изготовления // Общество. Наука. Инновации / Сб. статей XVIII Всероссийской научно-практической конференции: в 3 томах. Том 2. Вятский Государственный Университет. 2018 С. 283 — 289.

Ивашкова Т. Открытка на Пасху: История пасхальных открыток // Православие и Мир [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pravmir.ru/istoriya-pasxalnyx-otkrytok-2/#ixzz3PMxVedNV, свободный. — (дата обращения 22.03.24).

Игошев В. В. Типология и символика серебряный басмы XV–XVII вв. // Художественный металл в России. М., 2001. С. 61–79.

Кондаков Н. П. Современное положение русской народной иконописи. Спб., 1901

Красилин М. М. Иконопись и декоративно прикладное искусство // Духовная среда России. Певческие книги и иконы XVII — начала XX веков. М., 1996. С. 103

Краснушки и подокладницы // Иконы, книги и графика — создание и реставрация. Мастерские Ивана Иванова [Электронный ресурс] Режим доступа: http://iconandbook.ru/icon-workshop/restavration-icon/krasnushki/, свободный. — (дата обращения 14.02.2024).

Мазохина Н. А. Открытки общины Св. Евгении как художественный проект мастеров «Мир искусства». Проблемы истории и художественной практики. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 2009. 366 с.

Община Св. Евгении // Энциклопедия благотворительности Санкт-Петербург. Фонд им. Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] Режим доступа: http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2853475859, свободный. — (дата обращения 04.03.2023).

Панин А. С. Открытка и икона. Повседневная жизнь верующих в СССР // ТИАМ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://tiam-tula.ru/otkrytka-i-ikona-povsednevnaya-zhizn-v/, свободный. — (дата обращения 06.04.2024)

Рогов А. П. Чёрная роза. М.: Современник, 1986. С. 101

Сазиков А. В. Печатная икона // Онтология искусства христианского мира: изобразительное и монументально-декоративное искусство, архитектура и предметно-пространственная среда / XXV Международные Рождественские образовательные чтения: «1917-2017: уроки столетия. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2017. С. 139-150.

Спасение икон советской эпохи стало новым культурным проектом в РГГУ // РГГУ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rsuh.ru/news/detail.php?ID=825671, свободный. — (дата обращения 23.05.2024).

Стародубцев О. В. Печатные иконы: история и современность // Сретенский монастырь [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.pravoslavie.ru/sretmon/uchil/printicons.htm, свободный. — (дата обращения 10.06.2024).

Стерлигова И.А. О литургическом смысле драгоценного убора русской иконы // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. СПб., 1994. С. 220–226

Сюжетное многообразие русского медного литья //медный образ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.mednyobraz.ru/stat/2-statiyolitie/11-syuzhetnoe-mnogoobrazie-russkogo-mednogo-litya.html, свободный. — (дата обращения 22.05.2024).

Тарасов О.Ю. «Расхожая» икона в русской художественной культуре XVIII — начала XX века // Культура средних веков и Нового времени. Сборник статей МГУ. М., 1987. 256 с.

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова.Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова.

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова.

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

оллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ

Коллекция экспедиционной группы Д. И. Антонова. Собственное фото автора с выставки РГГУ