Эволюция школьного почерка в России

Школьный почерк — это не просто способ писать буквы, а структурированный визуальный стандарт, формируемый образовательной системой на протяжении веков. Он отражает не только педагогические подходы, но и культурные, технологические и социальные влияния, которые определяли, как человек учится выражать мысли на бумаге. Этот стандарт стал частью визуальной культуры, формируя привычки, восприятие буквенных форм и закладывая основу для понимания типографики и дизайна, где рукописная эстетика продолжает влиять на современные шрифты и визуальные практики.

Цель исследования — проследить, как изменялся шаблон школьного письма в России с течением времени, учитывая не только историческую хронологию, но и факторы, влияющие на форму, наклон и аккуратность письма и показать связь между школьной каллиграфией и типографикой.

Отправной точкой исследования выбран XVII век, потому что именно в это время русская письменность вступает в этап системной трансформации, который напрямую связан с дальнейшим формированием школьных образцов письма. Более ранние периоды — домосковская и древнерусская традиция — дают представление о развитии письма как культурной и книжной практики, но не о нормированном, обучаемом почерке, поскольку массового школьного образования тогда не существовало.

Гипотеза — школьный почерк в России эволюционировал от декоративности к прагматичной стандартизации под влиянием административных реформ и массового образования, что трансформировало визуальные привычки и послужило основой для современных рукописных шрифтов.

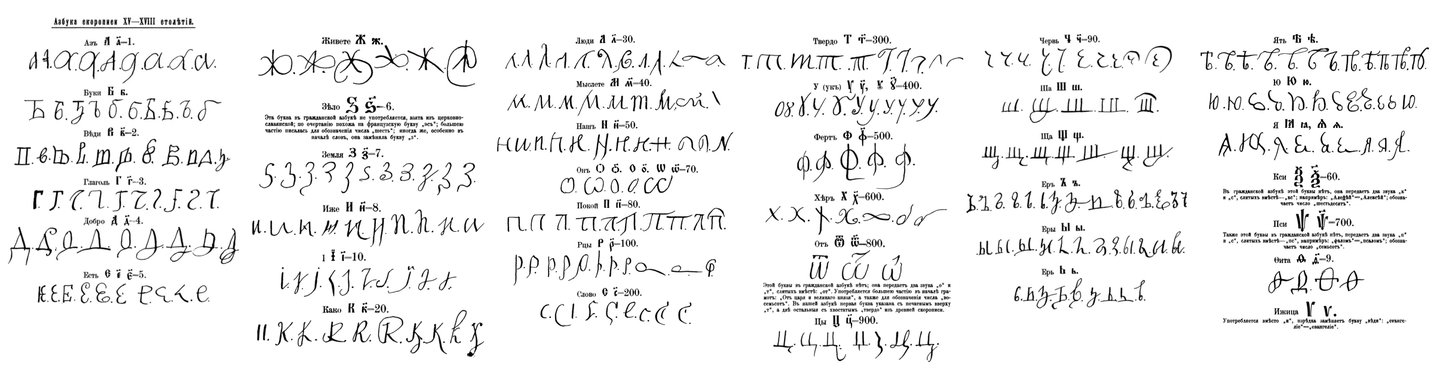

Истоки стандартизированного письма XVII–XVIII

азбука русской скорописи XV–XVIII веков

В XVII–XVIII веках письменность была крайне вариативной: буквы и их соединения зависели от индивидуального стиля писцов, не было единого «школьного» стандарта. При этом письменность функционировала на двух визуальных уровнях: базовая линия текста и надстрочные элементы. Некоторые буквы выходили за пределы строки и выполняли роль «выносных» символов, часто обозначавших сразу несколько букв, например, «л» могла читаться как [ль]. Аналогично встречались сдвоенные буквы, которые современному читателю воспринимаются как единичные знаки. Дополнительно использовался титл — надстрочный знак, помещавшийся над словами для обозначения пропущенных букв, чаще гласных, либо цифр. Применение титлов было особенно характерно для общеупотребительных слов, которые можно было распознать даже с неполным написанием, однако встречалось и в редких словах, затрудняя чтение современным пользователям.

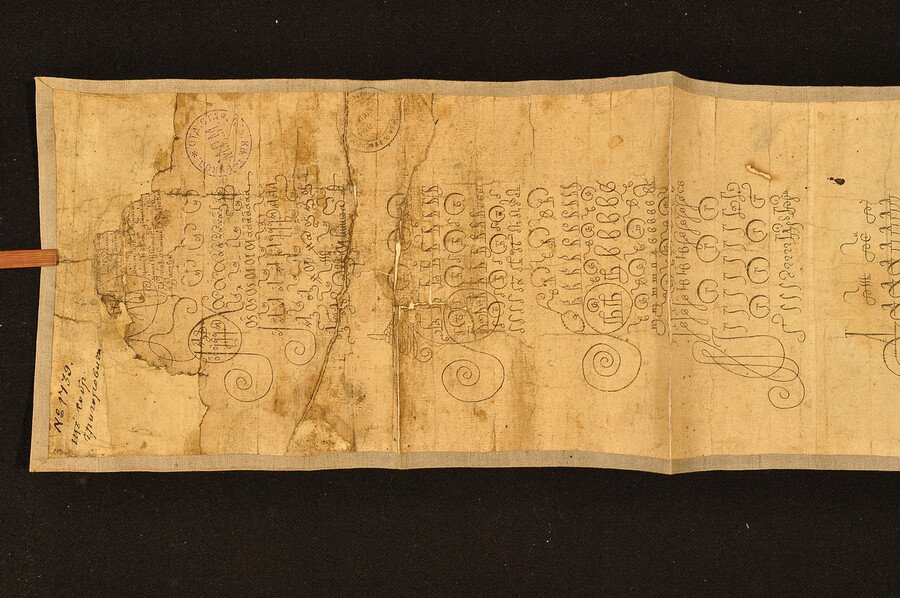

Прописи скорописные, писанные при царе Петре Алексеевиче: [рукопись]. — Б. м., конец XVII в. — 1 свиток;

Рукописный свиток из собрания Книжных памятников НЭБ, отражающий переход от традиционной скорописи к раннему упрощению форм, совпадающему по времени с реформой гражданского шрифта Петра I.

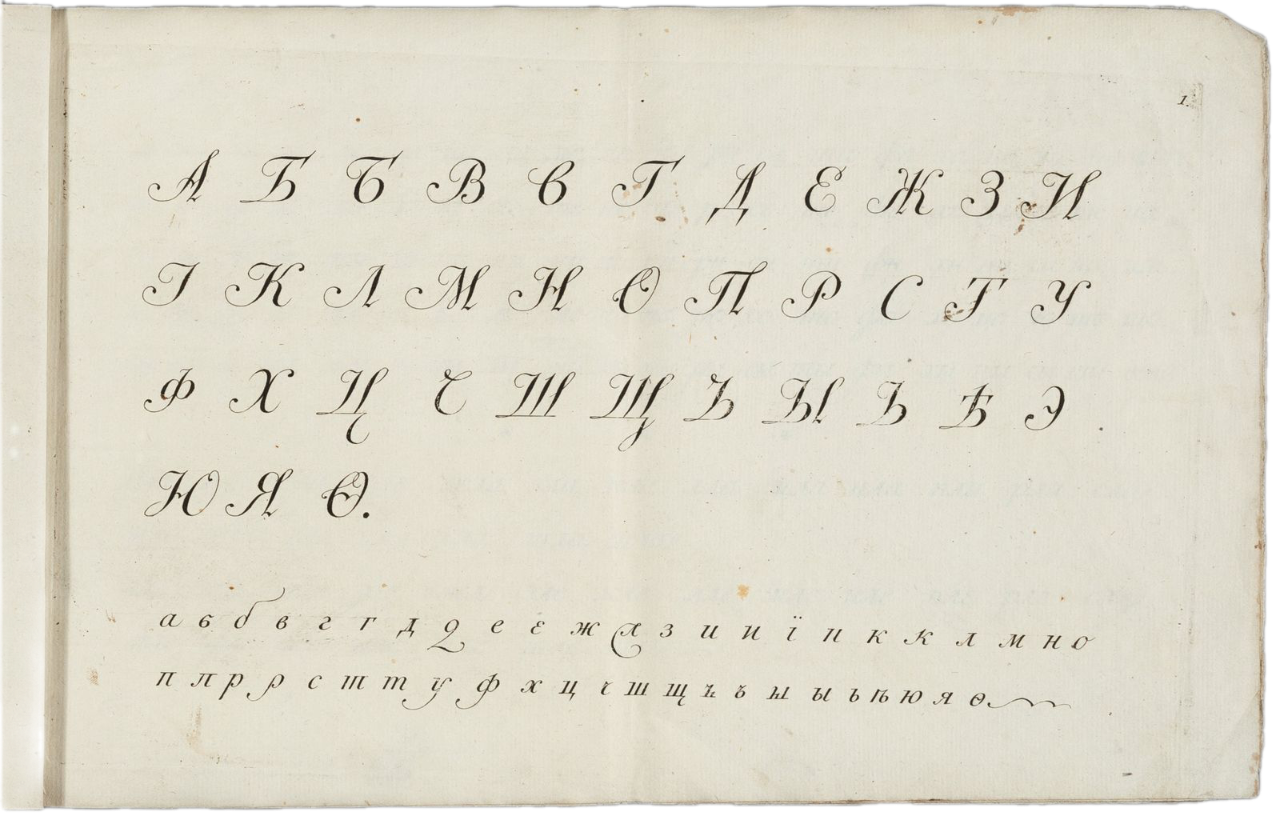

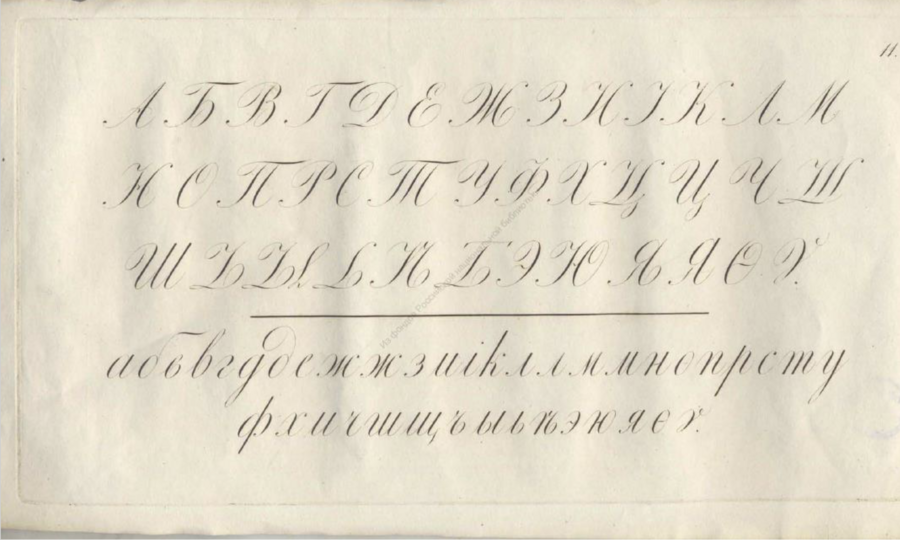

алфавит гражданской азбуки при Петре I с прописными и строчными буквами, 1710 год

В это время формировались основы светской письменности. Гражданский шрифт Петра I (реформа алфавита) можно рассматривать как один из прообразов будущего стандарта письма: он упрощал старые формы, делал их более читаемыми и пригодными для повседневного использования.

«1795-го года сентября 1-го дня Войска Донскаго Секундъ Майоръ Михаила Федоровъ сынъ Кузнецовъ после состоявшегося 1794-го…»

В середине XVIII века появляются признаки нового вида рукописи. К концу столетия писари избавились от множества вариантов начертания одной и той же буквы. Для современного читателя непривычными остаются некоторые формы — «в», «е», «ж», а также буква «Онъ» в отдельных словах. Остальные начертания уже достаточно интуитивны и понятны.

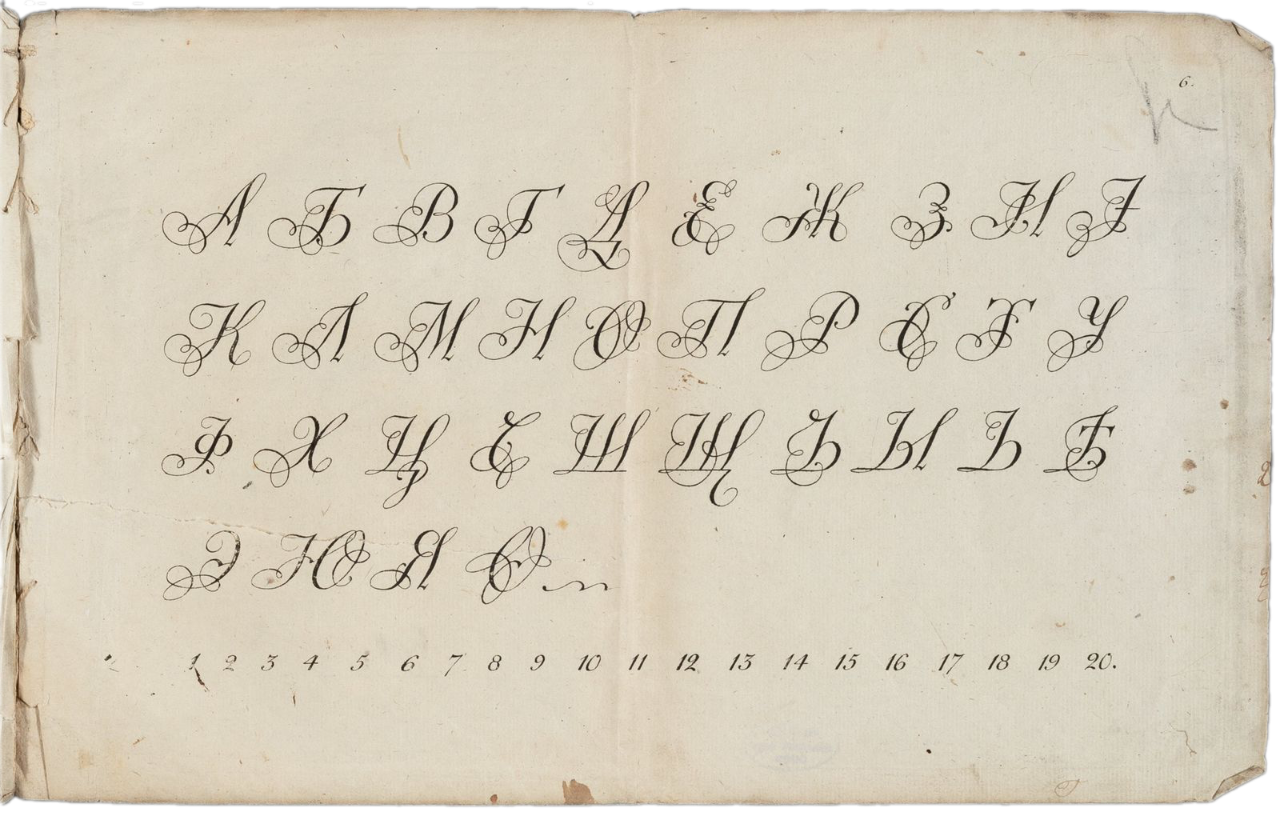

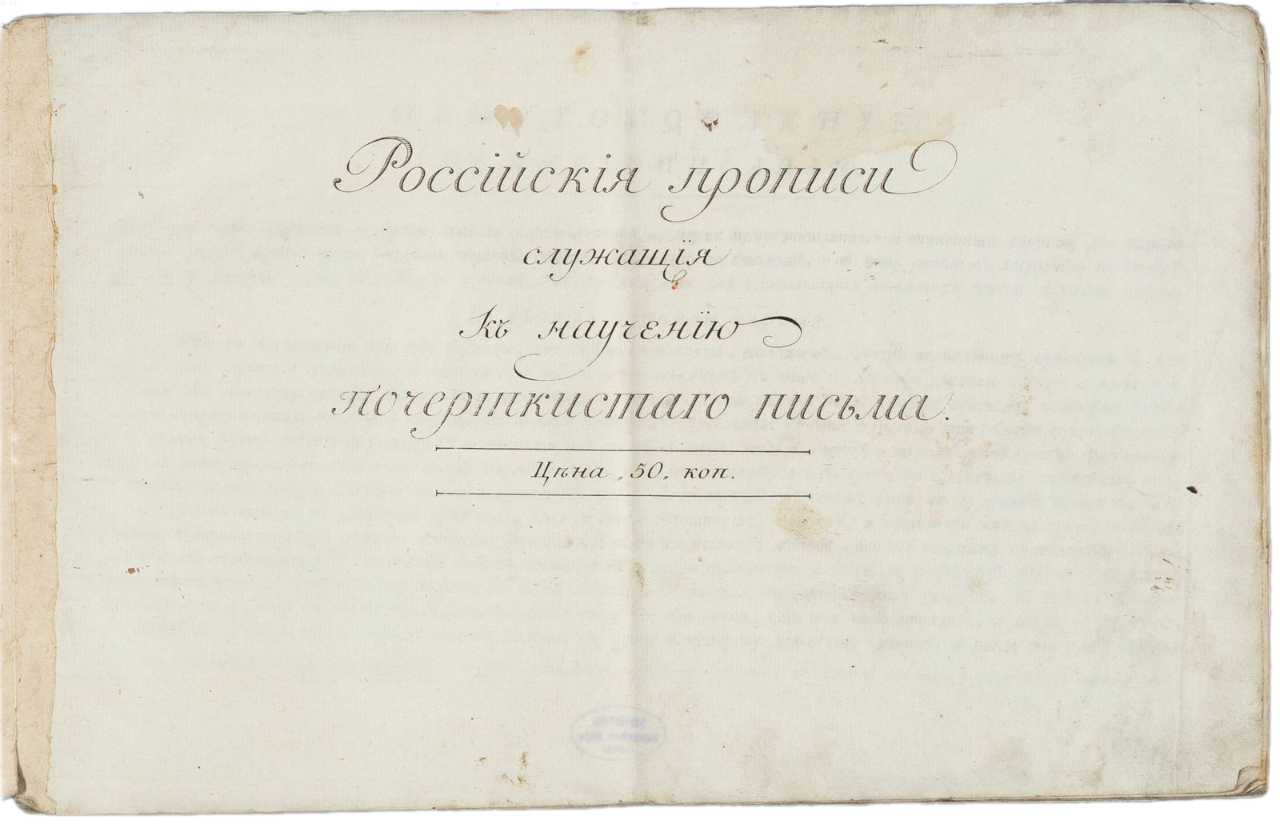

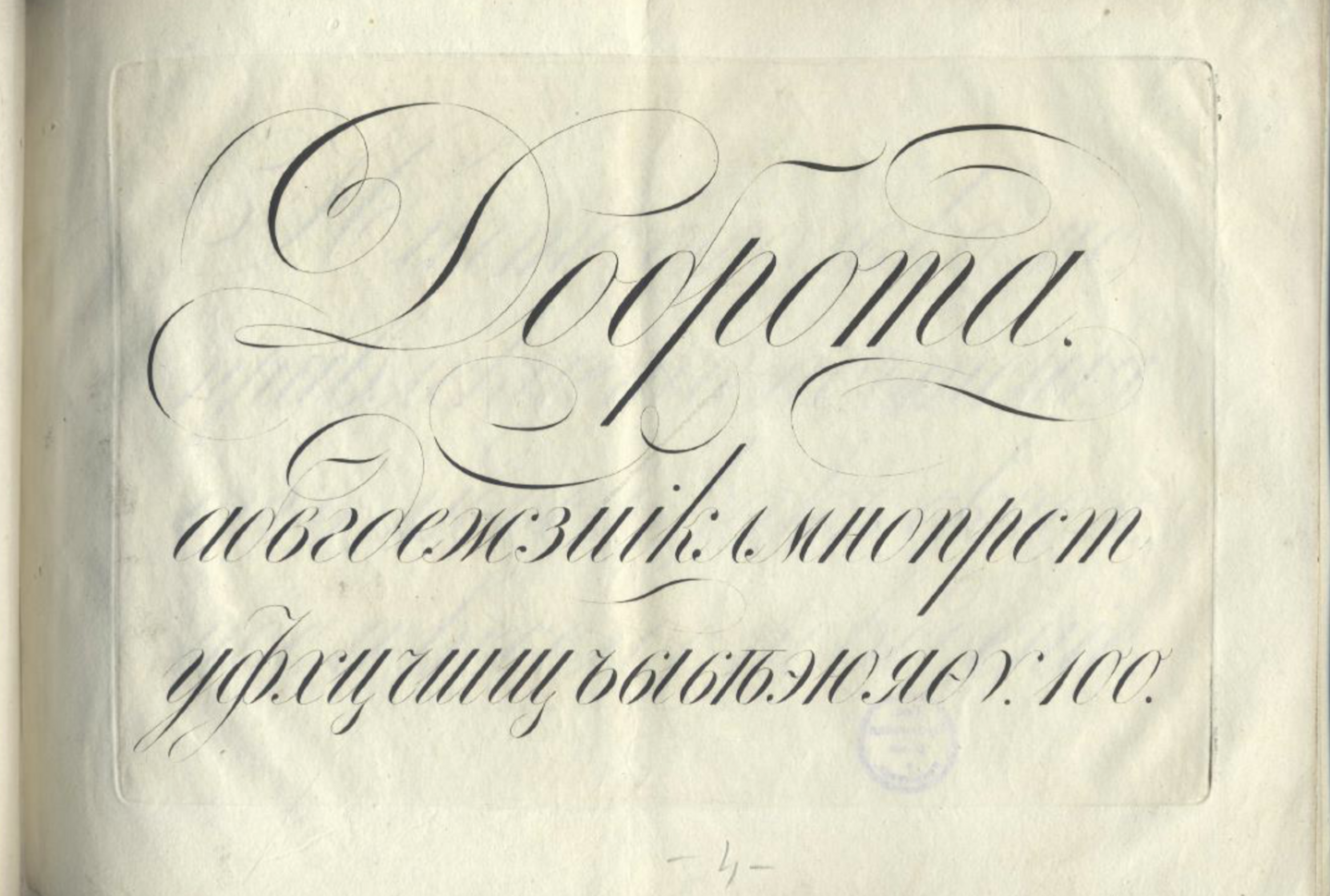

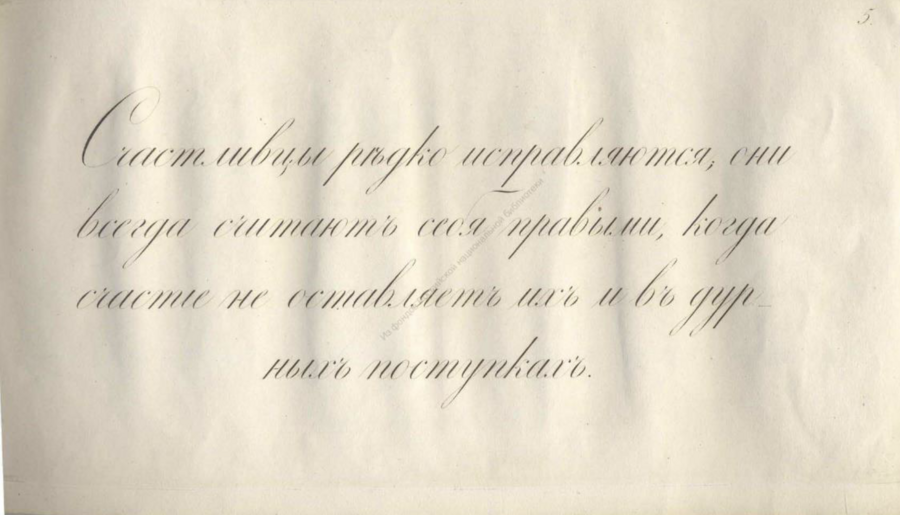

«Российския прописи служащия к научению почеркистаго письма» Иван Розонов, 1787

В последующих образцах почерк становится ещё более упорядоченным: слова разделяются пробелами, что облегчает чтение. Одновременно увеличивается количество профессиональных писарей, что приводит к появлению индивидуальных вариаций и своеобразных «вольных трансформаций» букв.

«Фомы Григорьева жена Анна, его же дочери Анастасия, Прасковья, Стефанида, Михайлы Григорьева жена Прасковья, его же дочь Марина» 1835 год

К началу XIX века скоропись продолжает упрощаться. В текстах проявляется схожесть с современным рукописным письмом, хотя начертание всё ещё зависит от особенностей пера и инструмента письма. К 1857 году текст становится ещё более читаемым, приближаясь к стандарту современного почерка.

«Захарий. Раздорской станицы казакъ Николай Ивановъ Пухляковъ и законная жена его Фекла Павлова, оба православного исповедания» 1857 год

Несмотря на стандартизацию, индивидуальность письма сохраняется: от человека к человеку почерк различается. Особенно это заметно на рубеже XVIII–XIX веков: писари старшего поколения, обучавшиеся по старым методикам, неохотно меняют привычные формы, тогда как молодые пользователи допускают больше свободы в написании букв.

Факторы влияния:

Эти изменения напрямую зависели от инструментов и материалов. Перья гусиные и металлические, чернила собственного приготовления, а также грубая ручная бумага формировали естественные ограничения: линии могли растекаться или давать разную толщину, а наклон и соединения букв напрямую зависели от мастерства писаря. Скановые примеры ранних учебных листов, таких как Гражданский шрифт Петра I, показывают, как упрощение форм облегчало чтение и ускоряло письмо, одновременно закладывая основы будущих стандартов.

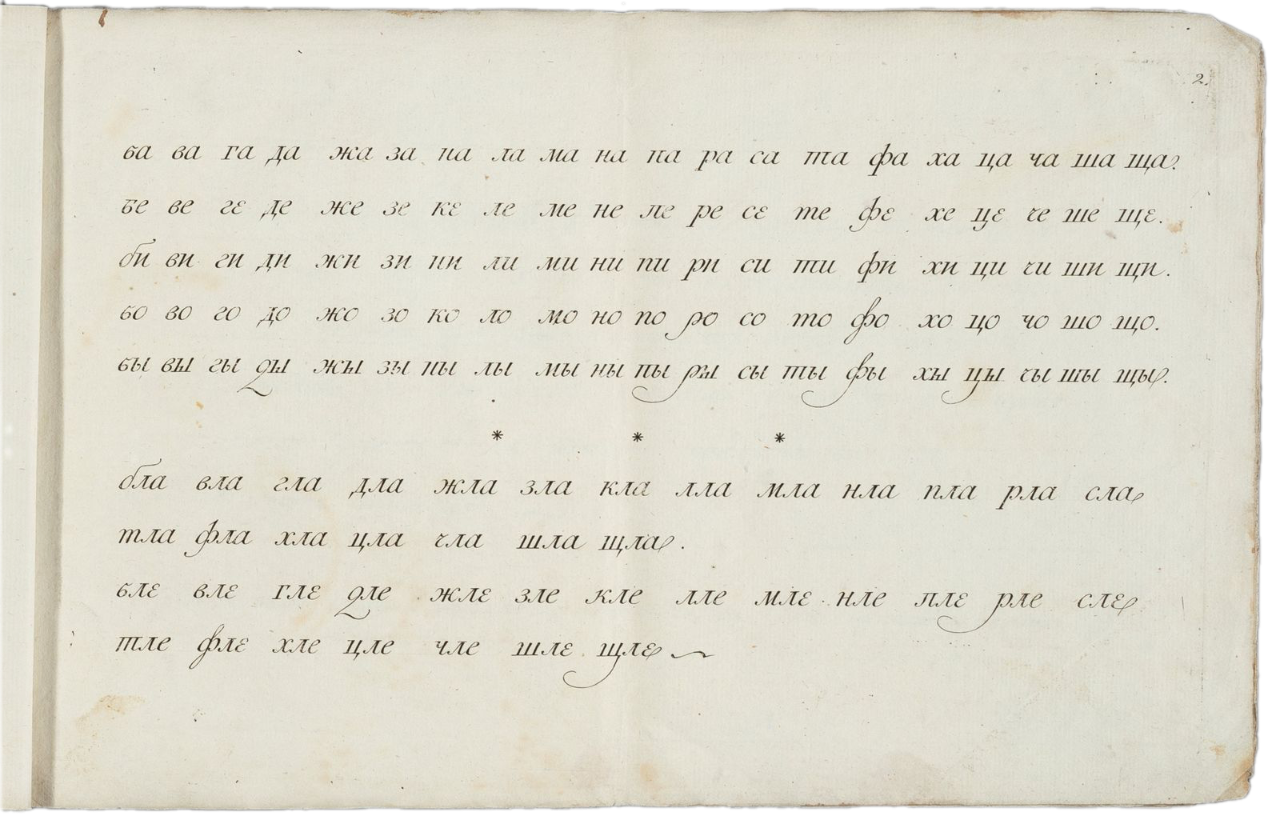

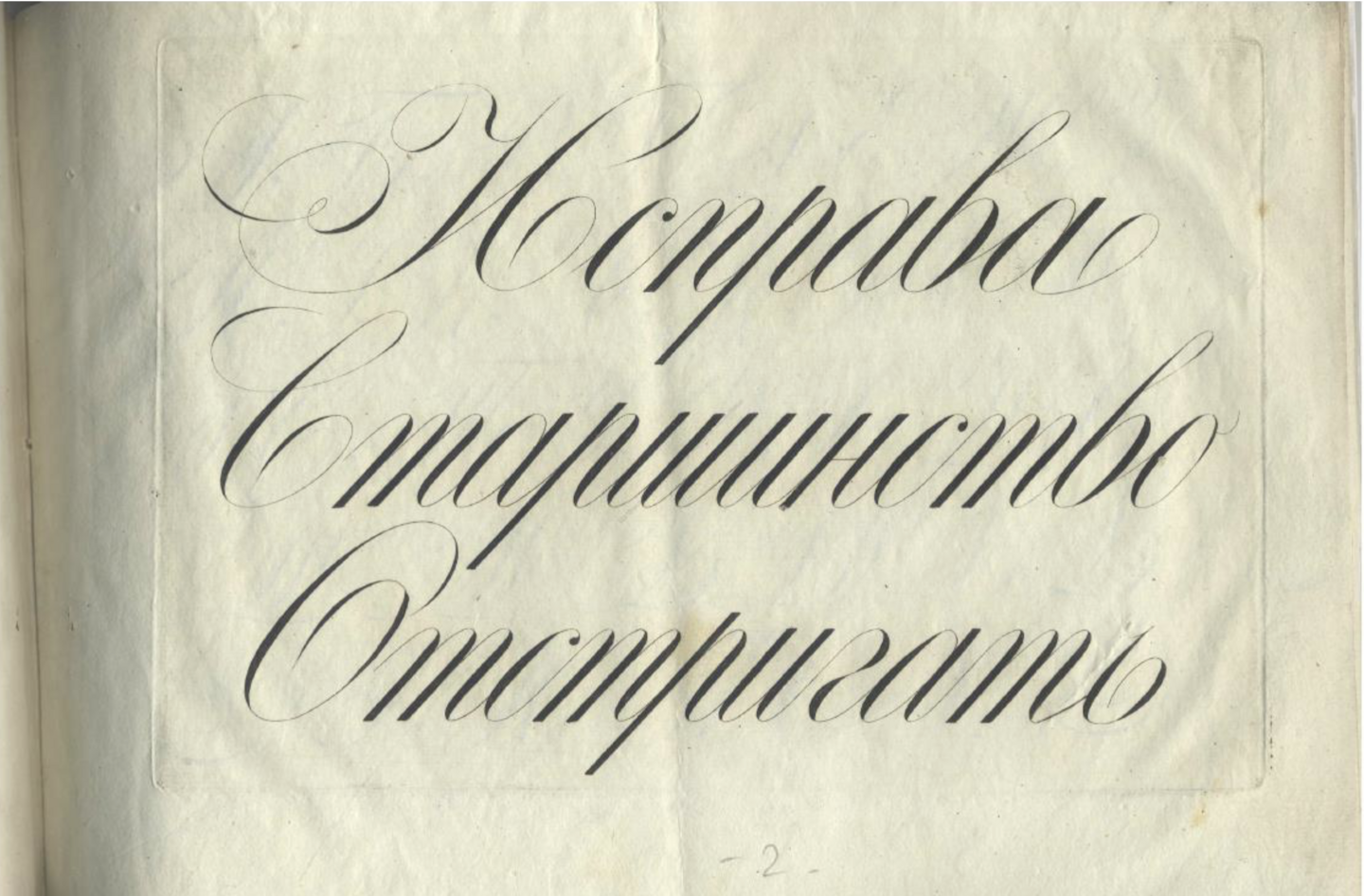

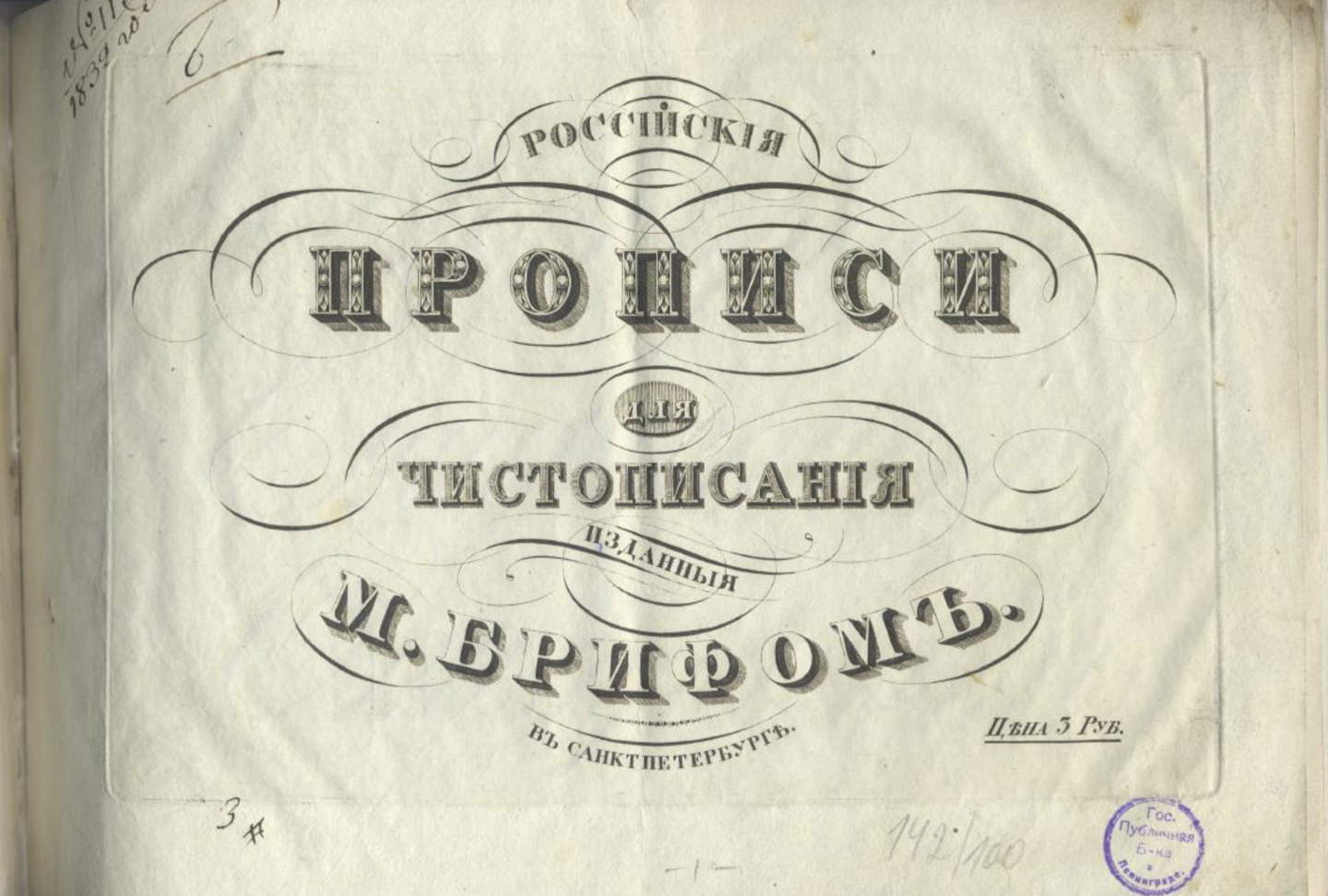

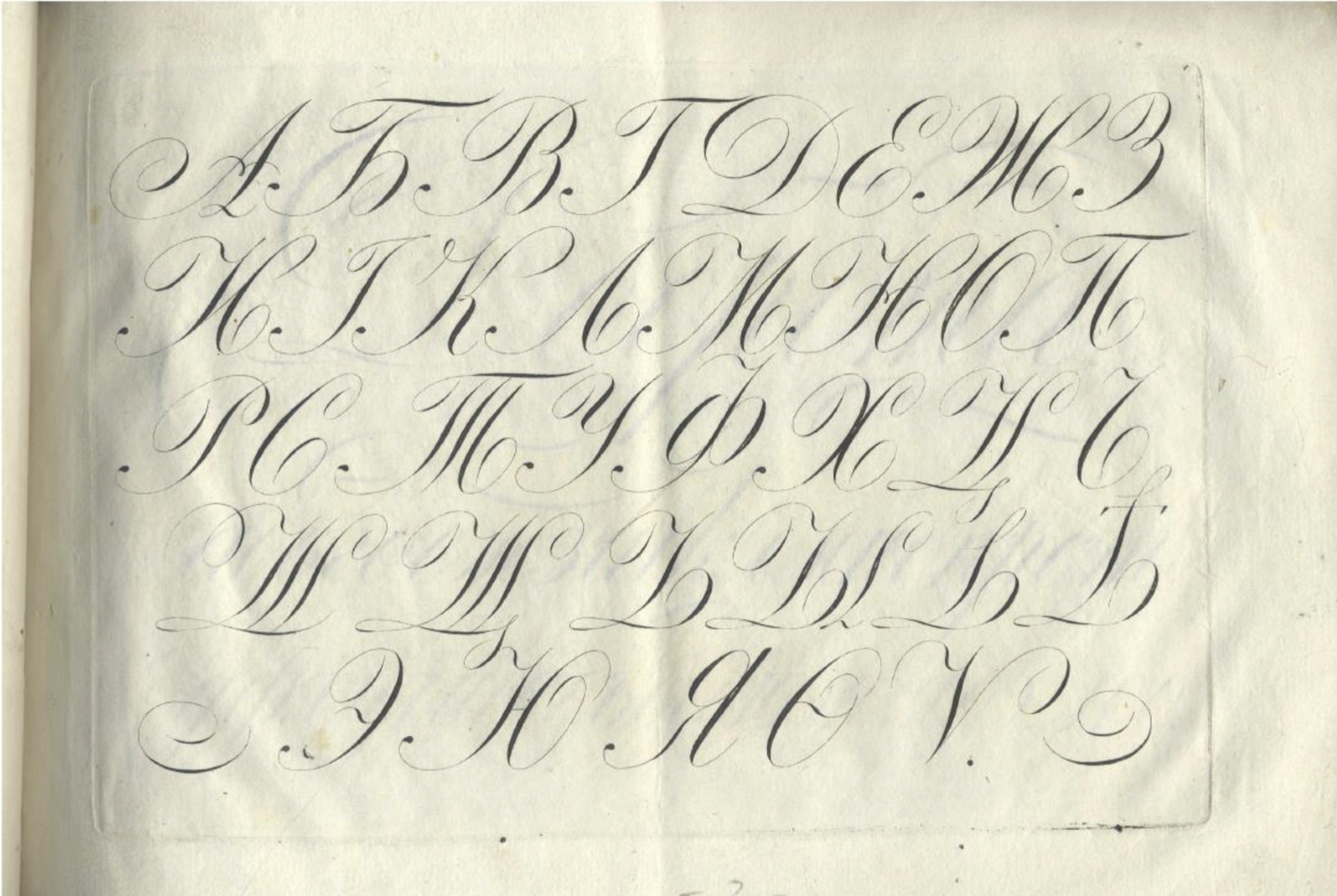

XIX век: формирование школьного шаблона

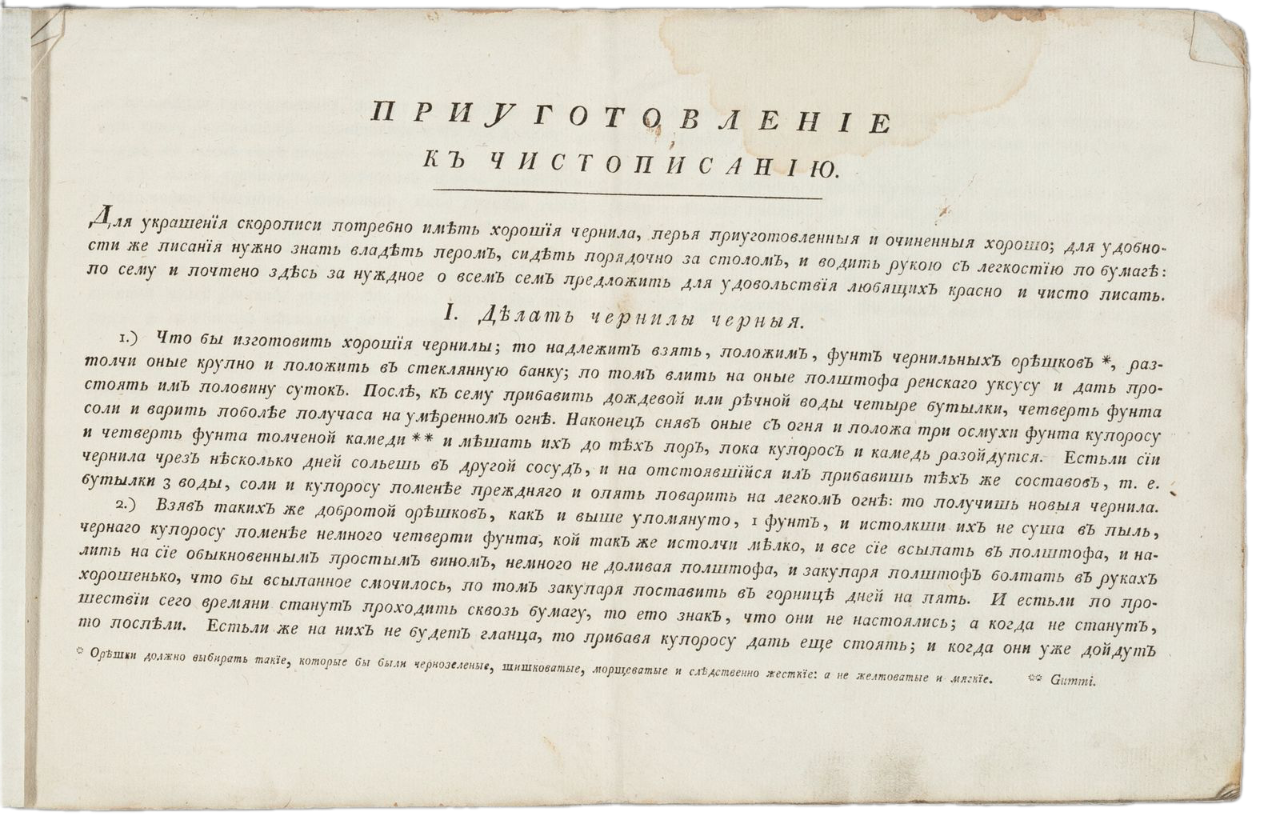

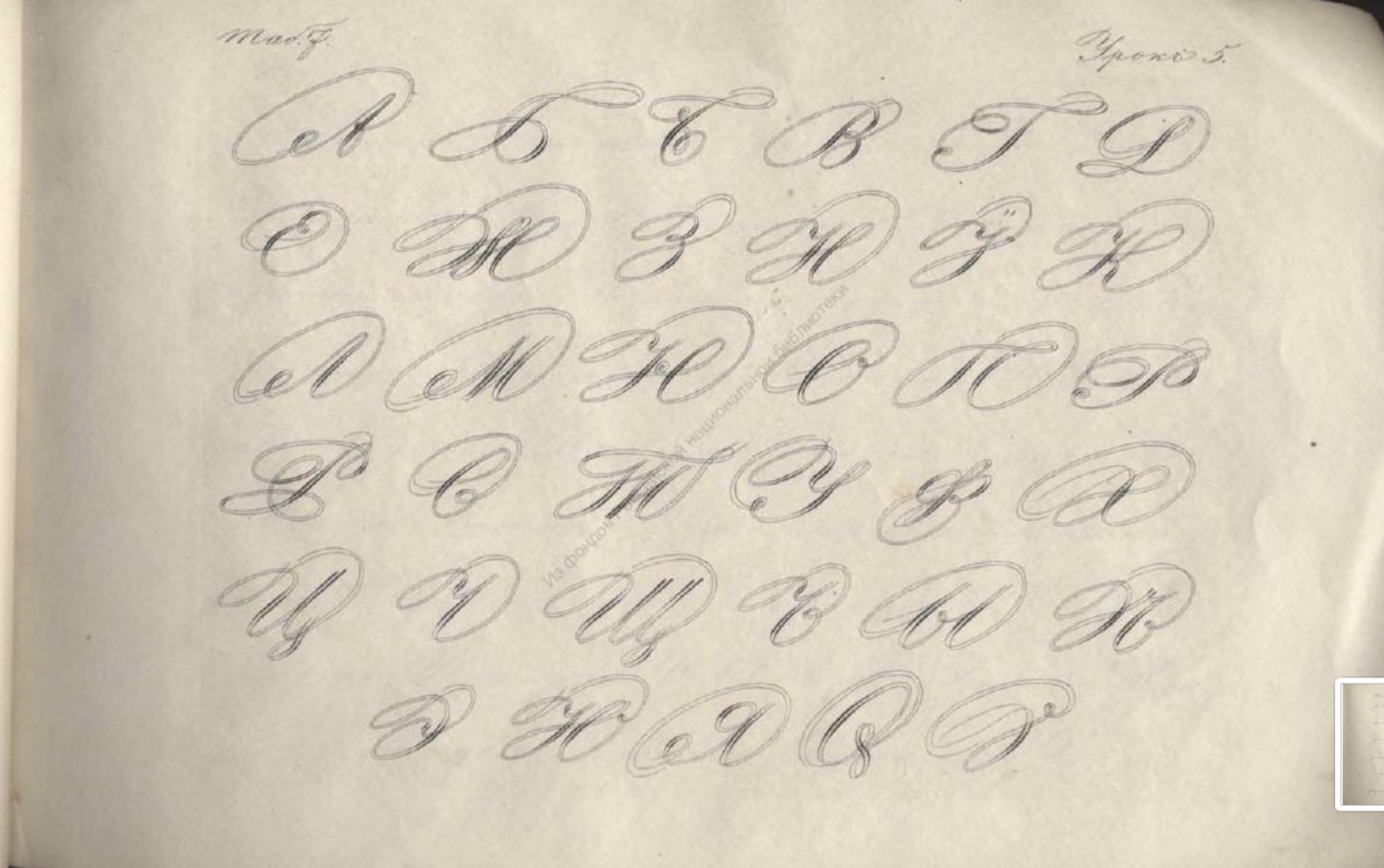

К началу XIX века в России формируются первые стандарты школьного письма, связанные с развитием массового образования. Появляются учебные прописи, предназначенные для системного обучения письму. Их цель — не только научить читать и писать, но и унифицировать графические формы букв, соединений и наклон текста. Именно с прописями связано закрепление базовых «школьных» норм, которые затем трансформируются в стандарты XX века.

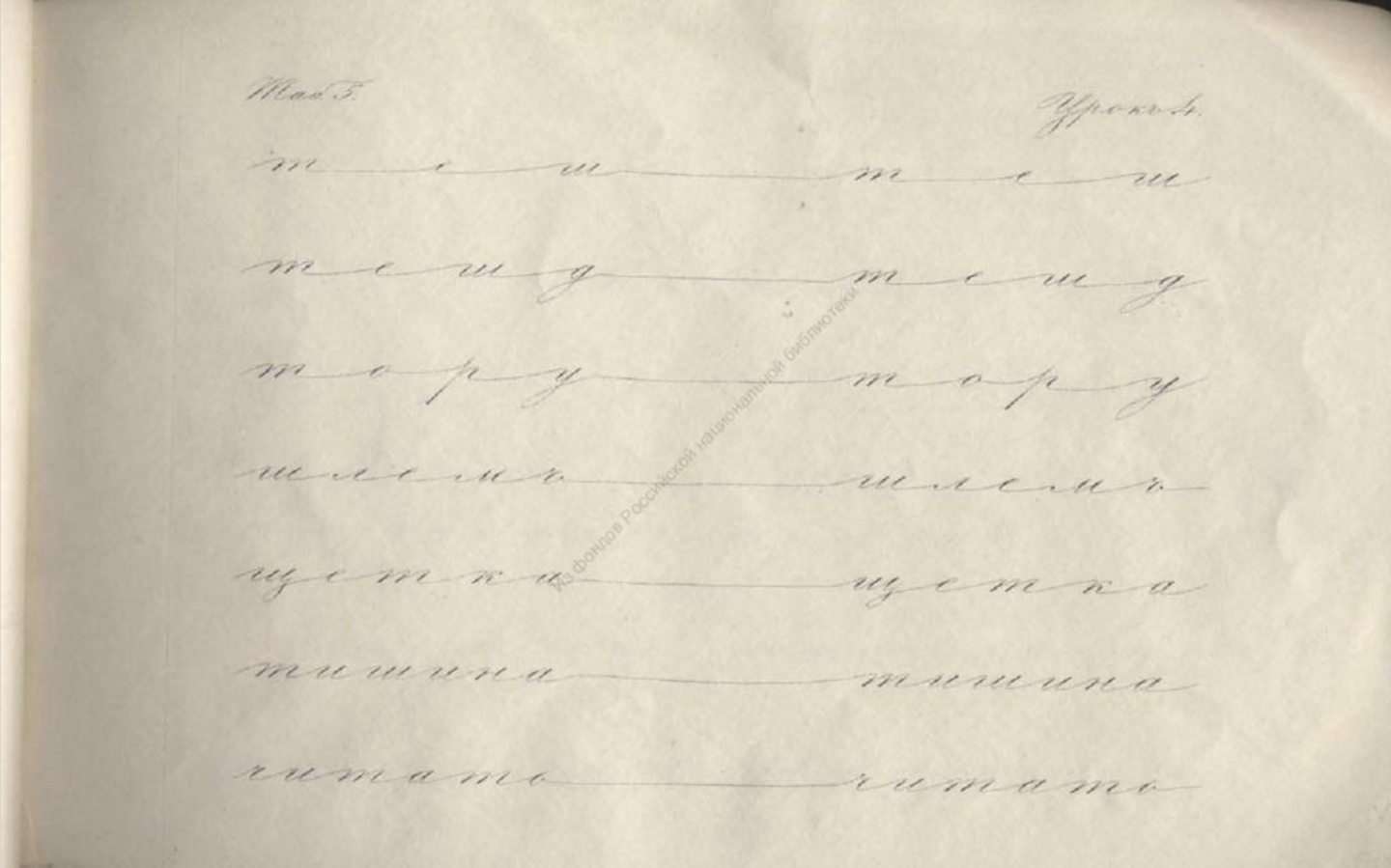

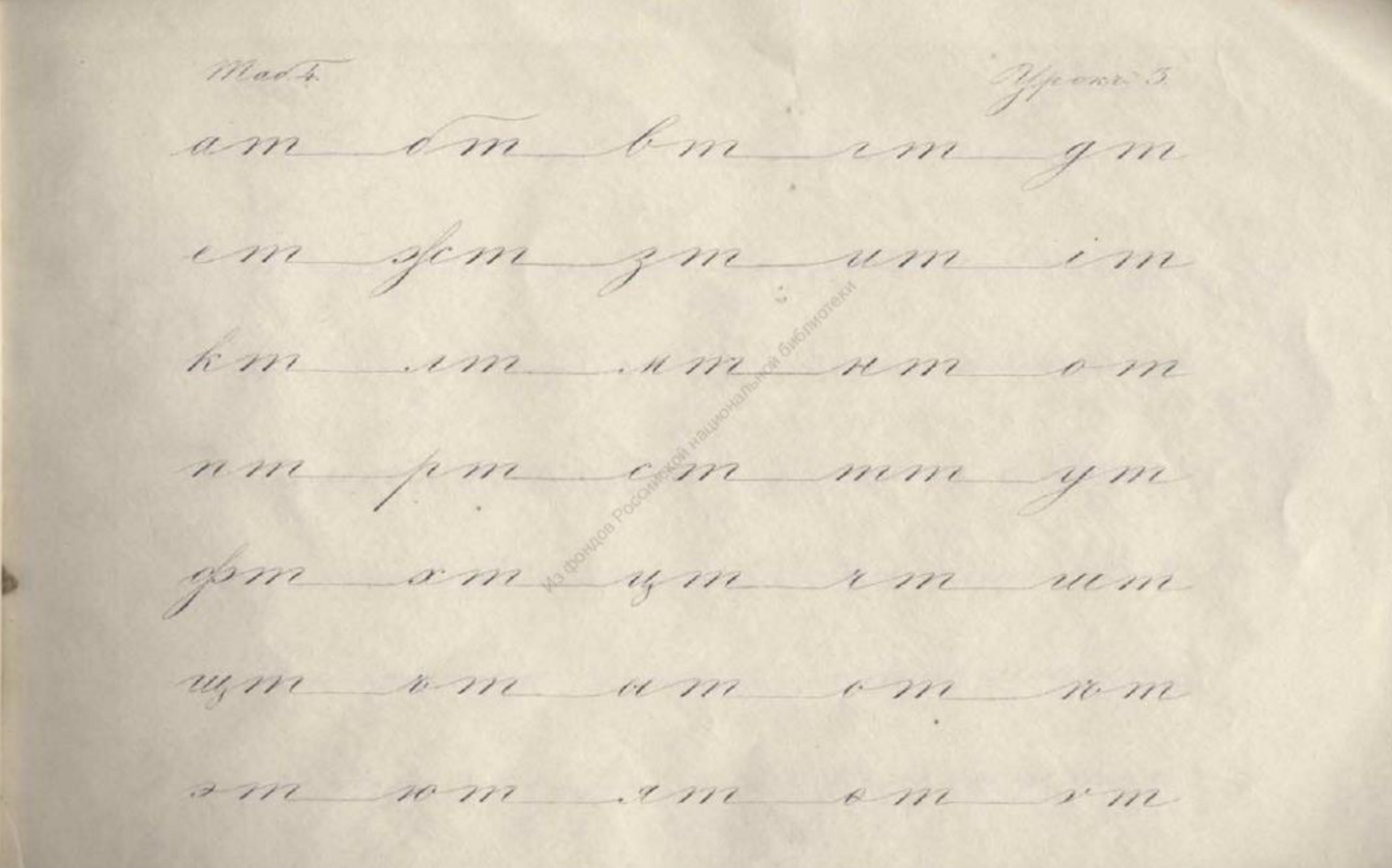

Бриф, «Российские прописи», 1831

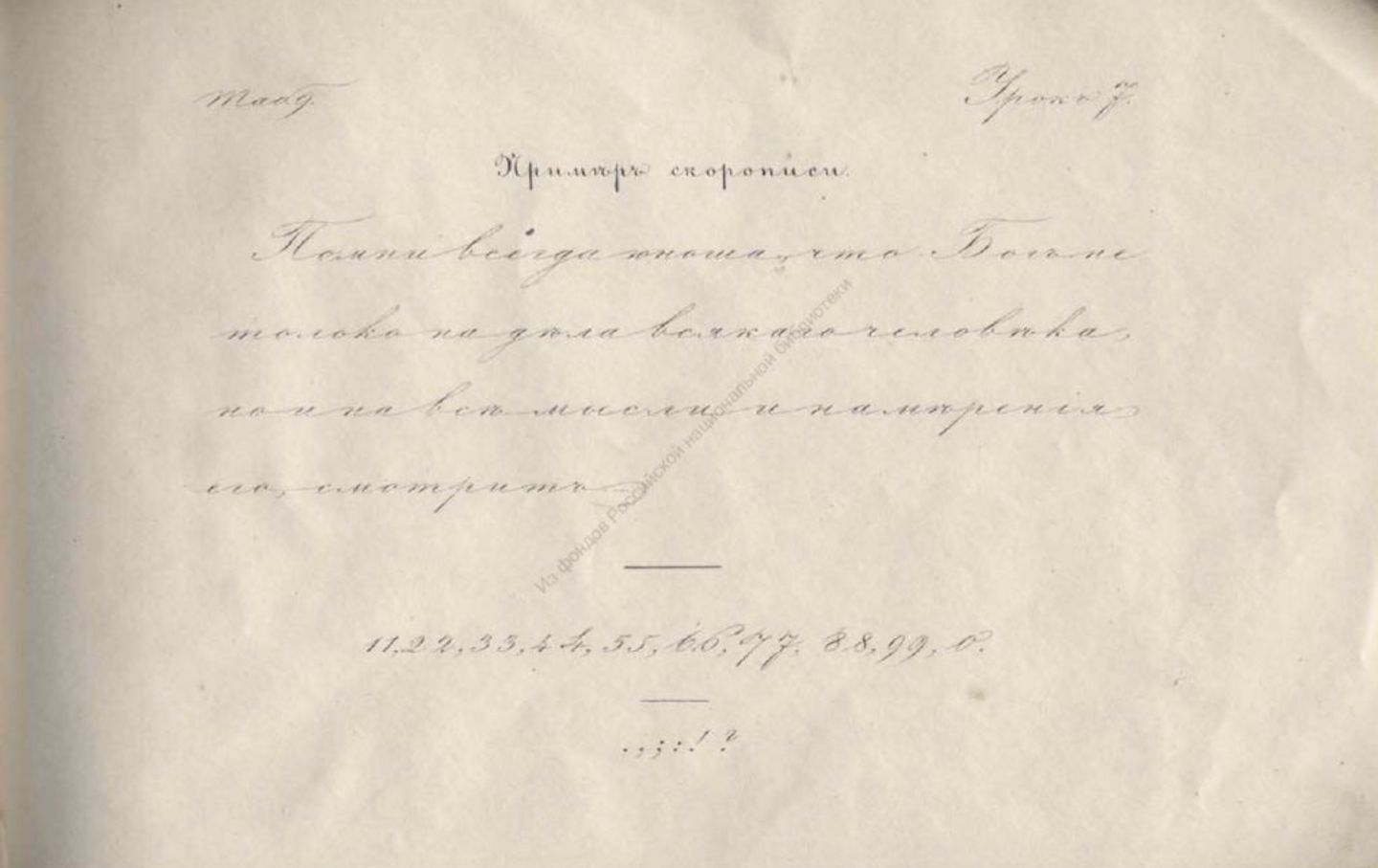

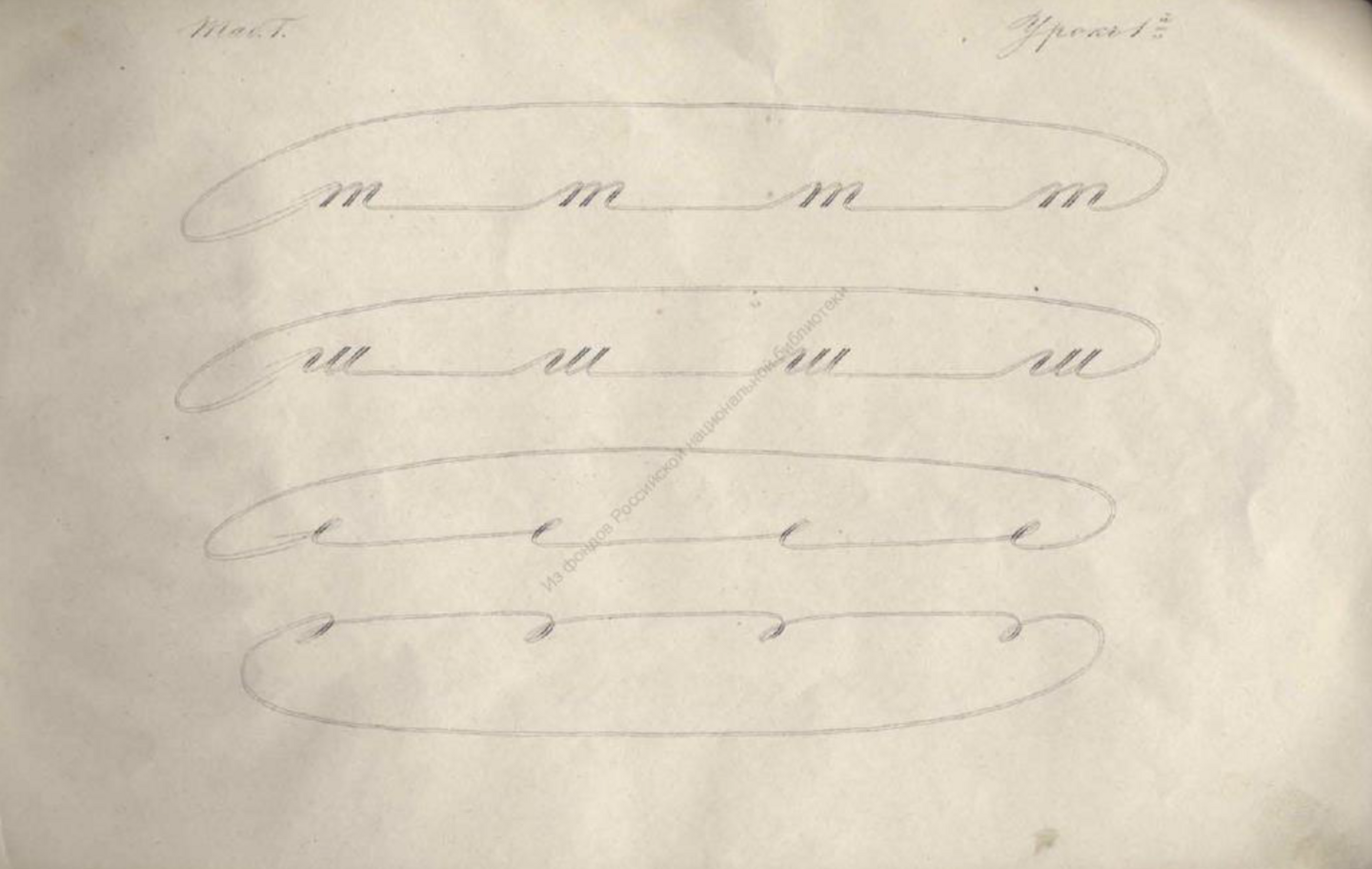

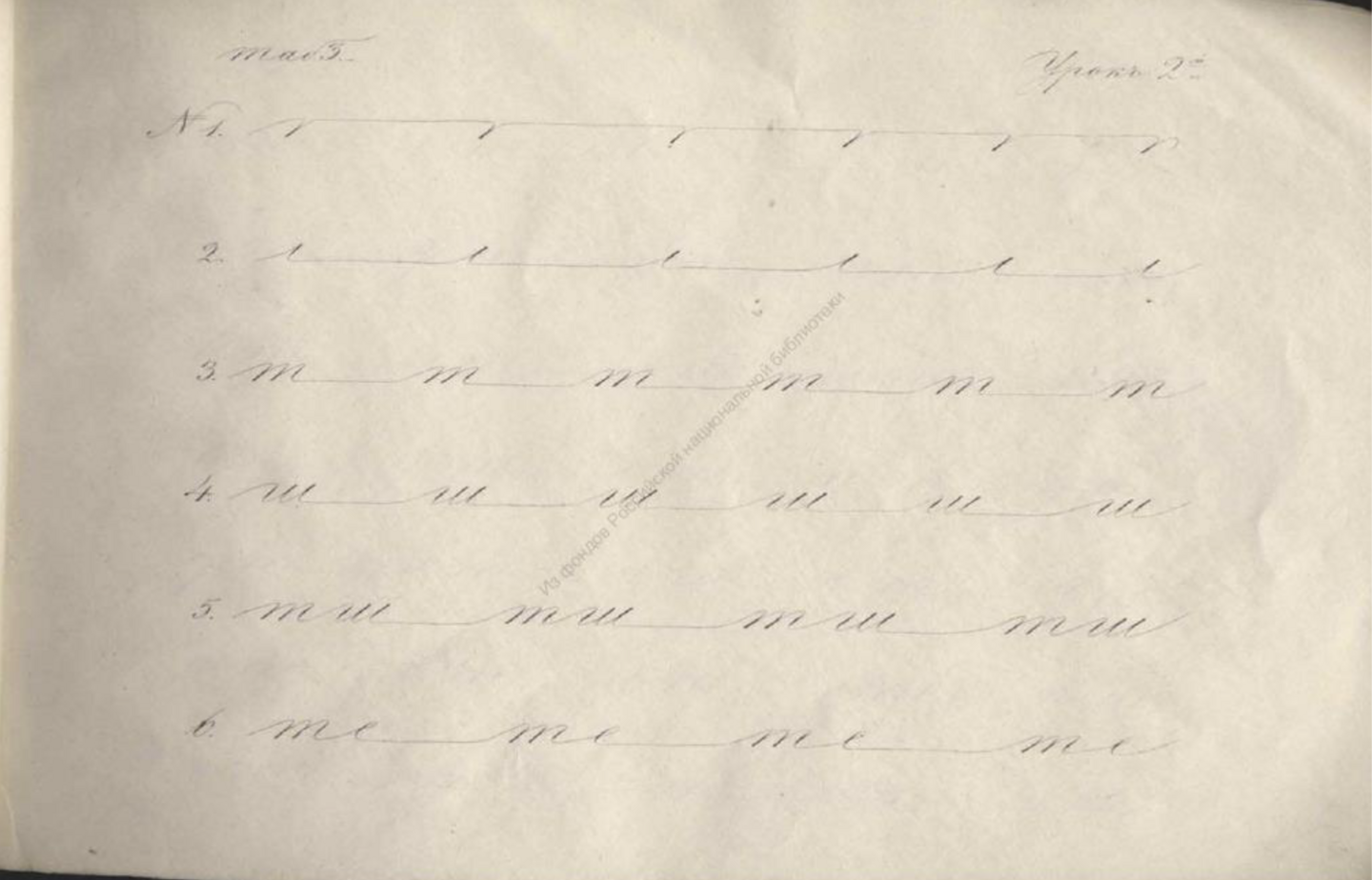

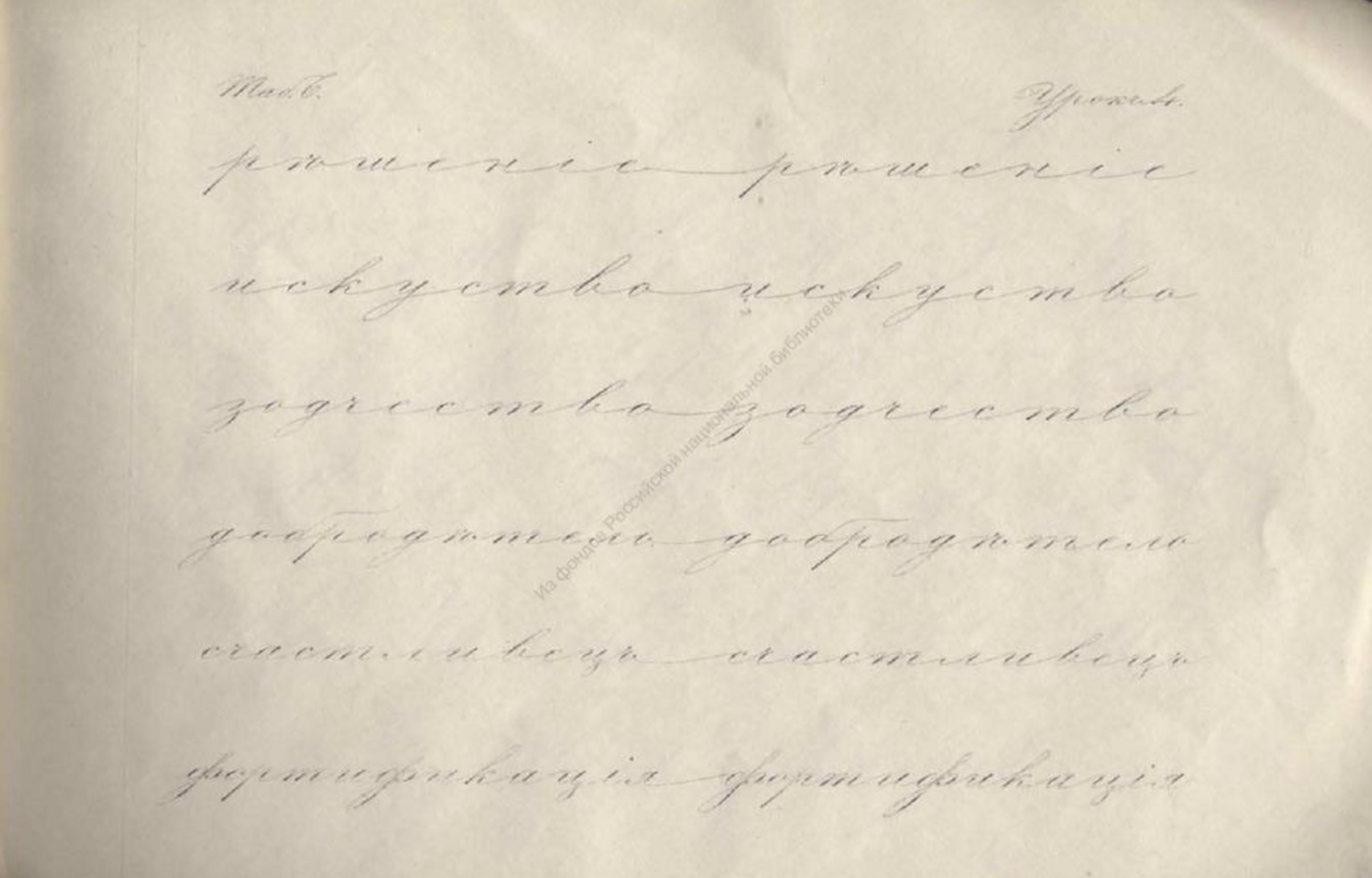

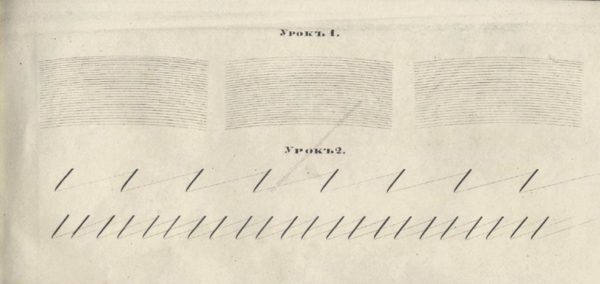

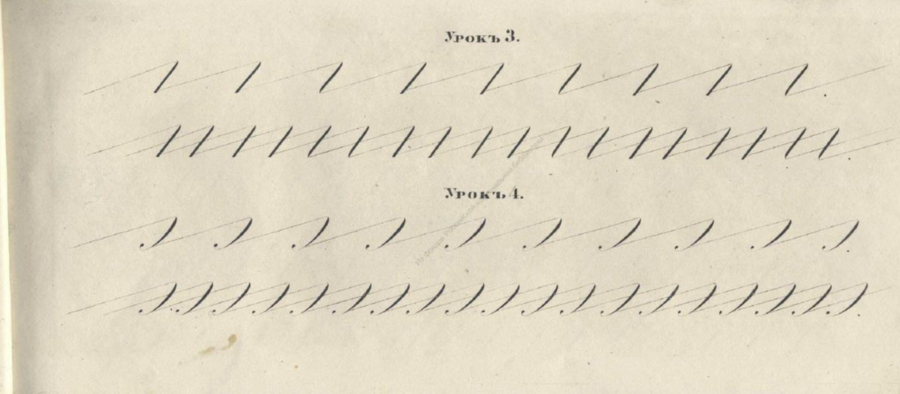

Прописи XIX века демонстрируют постепенный отказ от декоративности и движение к читаемому и функциональному письму. Например, в Методе скорописания М. Баранцевича (1845) показан курс обучения быстрой письменности, где соблюдаются правила наклона и соединений букв, что облегчало письменную коммуникацию в школах и канцелярии.

Баранцевич М. М., Метода скорописания (1845)

Русские прописи Брифа (1831, 1851) иллюстрируют параллельное движение к аккуратности и систематизации форм, а курсы Половцова (1843–1856) демонстрируют распространённую практику скорописного письма для массовых школ. Европейские методики, внедрённые Градобоевым (1858), позволяют проследить влияние немецкой и французской каллиграфии на российские стандарты.

Бриф М., Российские прописи для чистописания (1851)

В прописях XIX века заметно стремление к «правильному» наклону, равномерным соединениям и аккуратности письма. Эти издания — от школьных тетрадей до пособий для гимназистов и канцелярских служащих — формировали представление о нормативном почерке. Образцы нужно было не просто переписывать, а буквально копировать: через многократное повторение обучали дисциплине письма, скорости и читабельности.

Гравированные страницы Градобоева (1858) с примерами европейской методики

Методические тетради (прописи) включали упражнения: отдельные буквы, соединения, слова, предложения. Эти материалы становились стандартом обучения письму, закладывая «шаблон», который спустя поколения будет модифицироваться, но сохранять свою структуру.

«Андрей. Семикаракорской станицы урядникъ Феодоръ Андреевъ Викторовъ и законная жена его Елена Егорова, оба православные» 1910 год

К XX веку знакомые нам со школьной скамьи прописные буквы уже читаются без труда. Некоторые архаизмы, например буква «Фита» в имени Фёдор, могут вызывать затруднение, но в целом письма становятся предельно понятными и стандартизированными. Следует отметить, что образцы письма нельзя рассматривать как абсолютные эталоны: каждый писарь обладал индивидуальными особенностями, а вариативность сохранялась на протяжении всей истории.

XX век: стандартизация и унификация в СССР

К 1920 году Россия занимала последнее место среди европейских стран по уровню грамотности. Чтобы научить советских граждан читать и писать, с начала 20-х годов в стране запустили программу обучения грамоте на русском или родном языке для людей от 8 до 50 лет. Уроки русского языка в школах национальных республик и областей ввели постановлением ЦК ВКП (б) от 13 марта 1938 года. Это должно было повысить уровень общения между людьми, способствовать профессиональной грамотности и успешному несению военной службы.

урок письма в советской школе

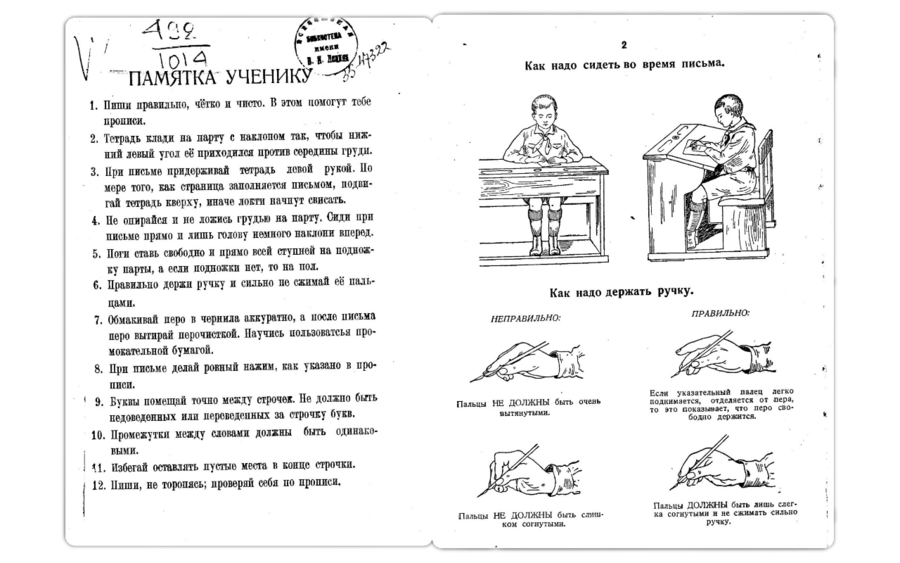

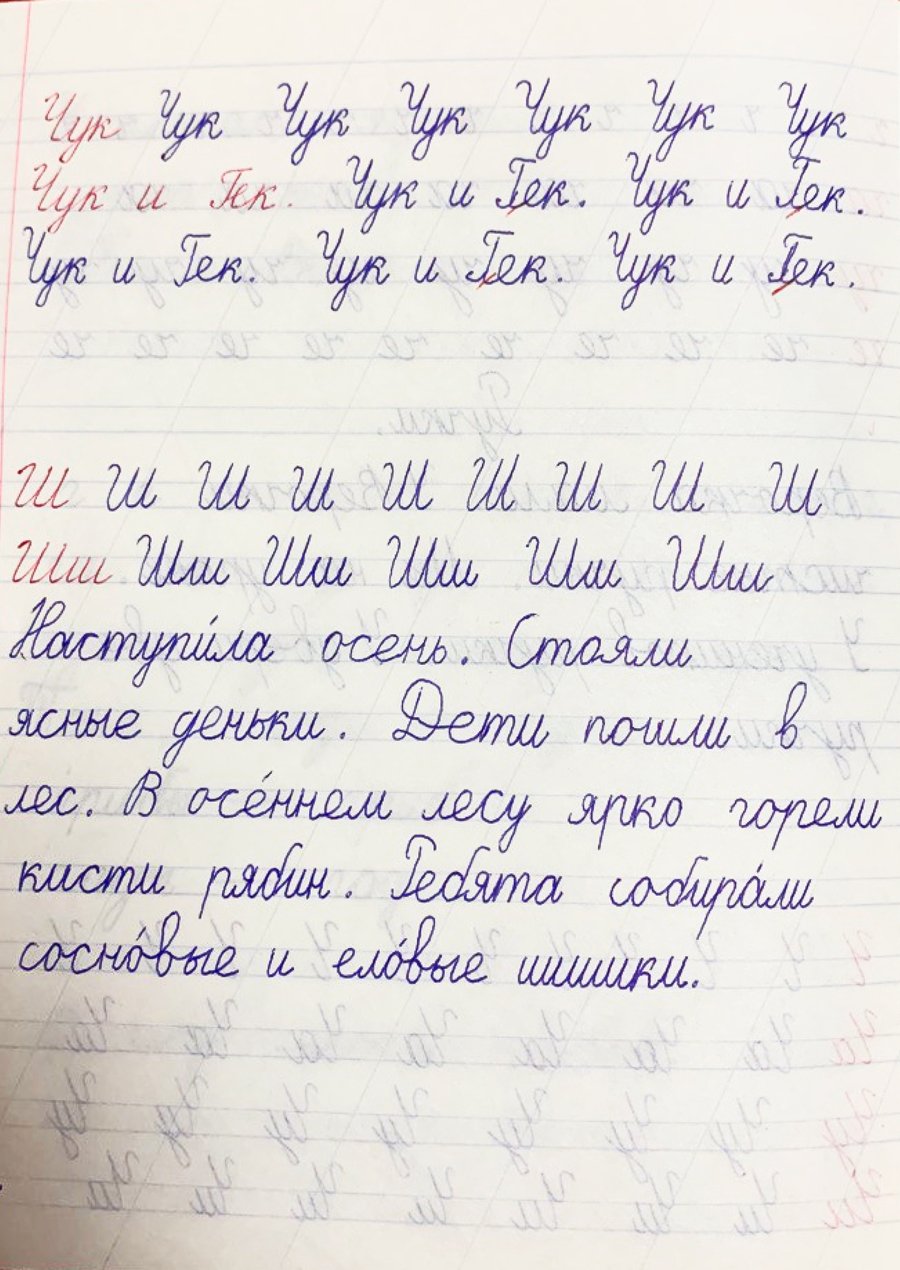

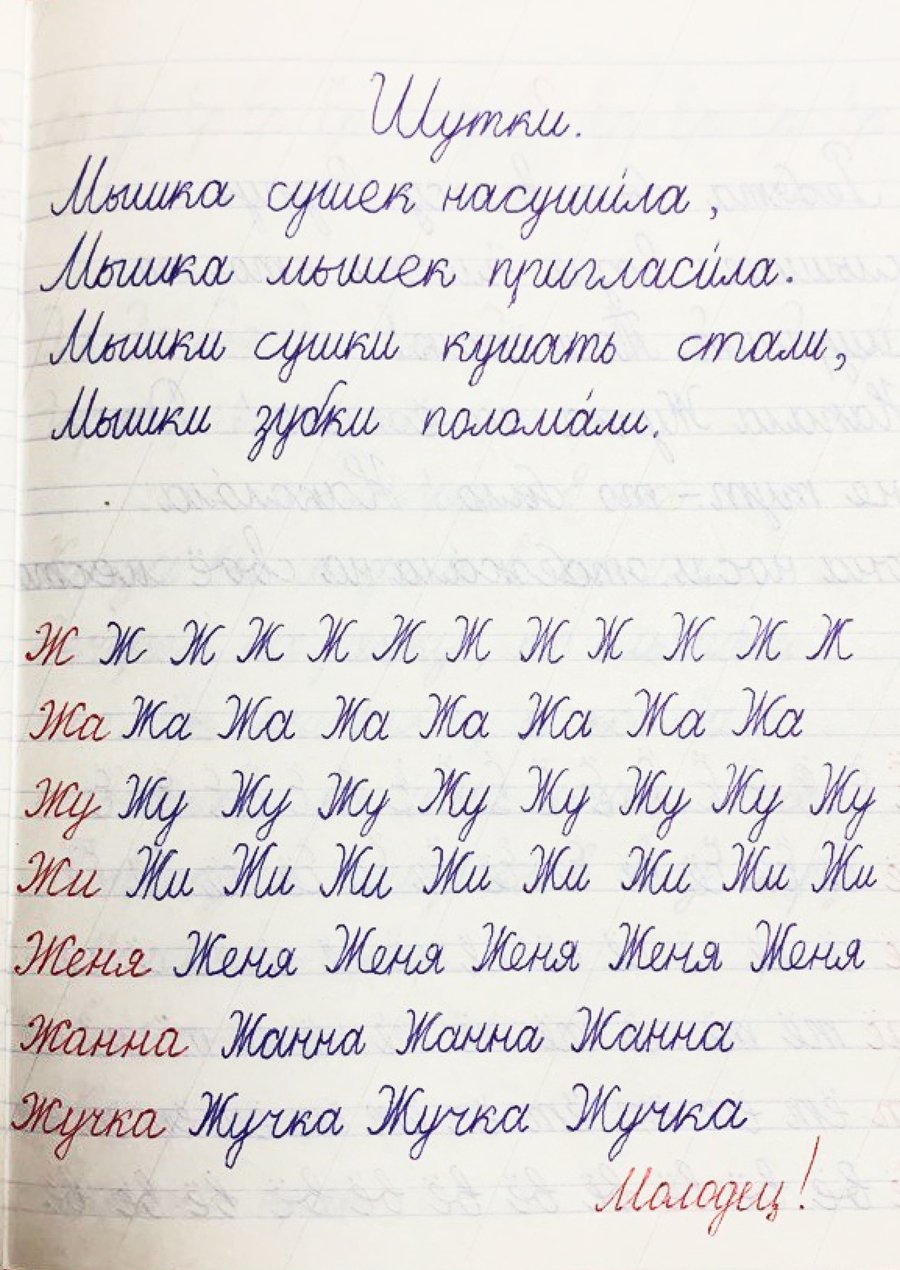

В советской школе чистописание было строго формализовано. В начальных классах акцент делался на медленное, тщательное выполнение каждого знака, что влияло на формирование «штриховой дисциплины»: ученики отрабатывали наклон букв, длину и толщину штрихов, плавность соединений и равномерность интервалов между буквами и словами. Прописи стандартизировали формы букв и соединений, задавая четкие образцы для «типографически корректного» письма: соединения букв были упрощены, с акцентом на непрерывность линии и визуальную читаемость. Наклон и пропорции букв фиксировались, чтобы каждая строка выглядела гармонично, напоминая ранние принципы наборного шрифта, где высота строчных и прописных букв строго регламентирована. Форма отдельных знаков стремилась к минимизации декоративных элементов старой скорописи, что улучшало читаемость и ускоряло письмо.

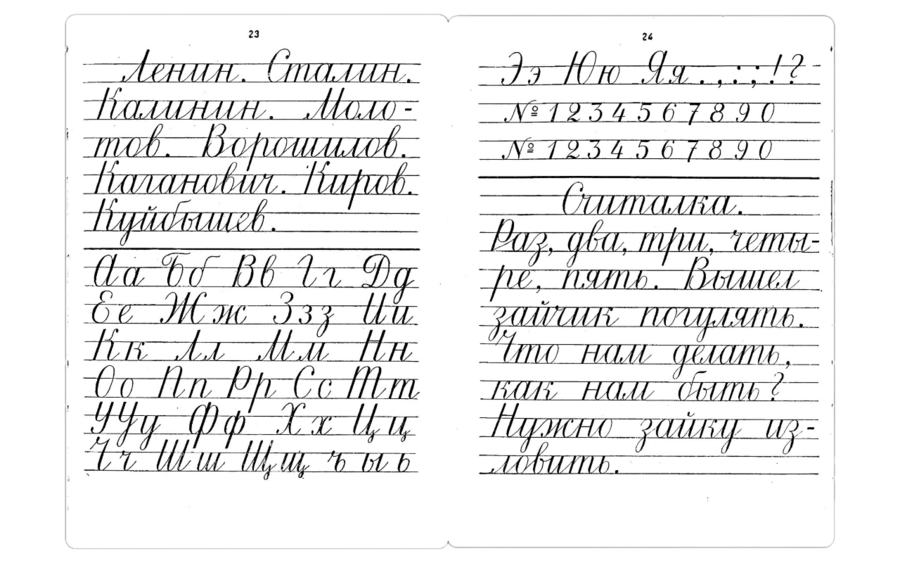

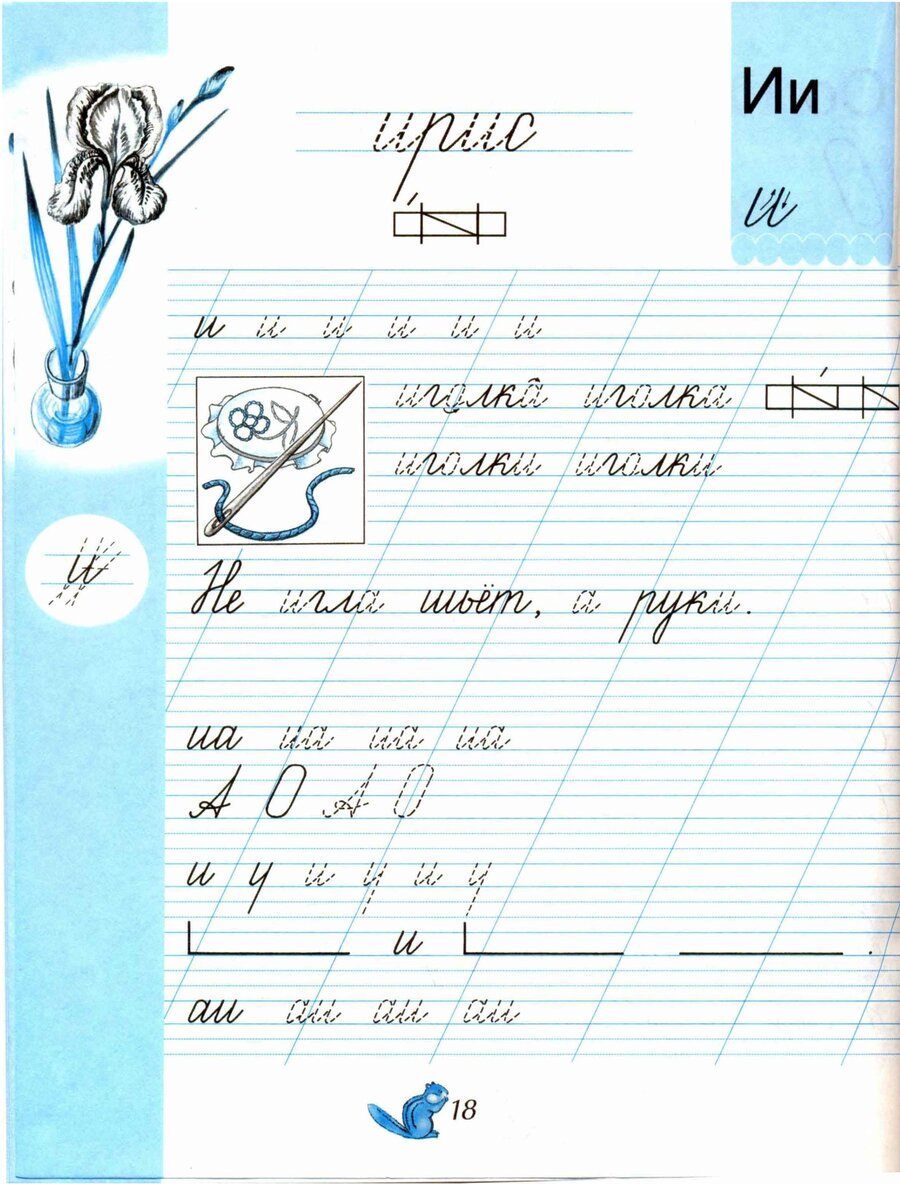

«Прописи», Воскресенская А. И., Закожурникова М. Л., Ткаченко Н. И., 1935

Использование чернильниц и металлических перьев накладывало дополнительную типографическую специфику: штрихи могли варьироваться по толщине в зависимости от давления, появлялись характерные «заливки» или кляксы, а скорость письма регулировалась физическими ограничениями инструмента.

Ученическая тетрадь с кляксой, год неизвестен

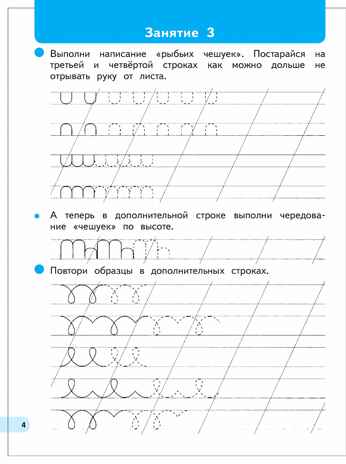

Видоизменение школьного почерка 1960–1990-е

В послевоенные десятилетия стандарты письма подверглись корректировке: методики прописей менялись, снижалась строгая каллиграфическая дисциплина. Исследования указывают на то, что почерк, который предлагался учебниками с 1970-х годов, «не позволяет выработать физиологически нормальную ритмику микродвижений при письме». Это означает, что стандарты письма стали более прагматичными, с меньшим акцентом на идеальную форму и больше на функцию.

Неизвестный ученик, диктант 1962 года

Овальные элементы — «о», «а», «е» — становятся более уплощёнными и короткими по высоте. Это не случайность: такие формы легче удерживать при быстром письме, они требуют меньшего амплитудного движения кисти. Уменьшается и наклон: в ранних прописях он был около 65–70°, после 1970-х всё чаще фиксируется наклон около 50–55°, что ближе к естественному положению руки при письме шариковой или гелевой ручкой. Некоторые буквы приобретают более «угловатые» очертания: например, буква «д» в верхнем элементе может выглядеть не как мягкий овал, а как более геометричный треугольный сегмент. Буква «т» часто становится уже, её «шляпка» уходит. Всё это — следствие оптимизации: меньше криволинейности, меньше риска деформации на высоких скоростях.

Пропись 2 для 1 класса четырехлетней начальной школы, Горецкий, Кирюшкин, Шанько, 1989 год

Переход от перьевых и чернильных ручек к шариковым радикально изменил специфику штриха. Металлическое перо требовало нажима и задавало естественный ритм чередования толстых/тонких линий, поэтому каллиграфический скрипт был логичен. Шариковая ручка, напротив, «не вознаграждала» вариативность штриха — линии становятся одинаковой толщины, и каллиграфический принцип теряет смысл. Это напрямую влияет на графику: буквы становятся компактнее, пропадает акцент на плавных переходах, возрастает резкость поворотов. Иначе говоря, инструмент трансформирует саму анатомию букв.

Сочинение неизвестного ученика 2 класса, 1996 год

Прописи конца XX века фактически окончательно уходят от эстетики XIX века. В них: уменьшается количество упражнений на плавные овалы; увеличивается доля заданий на «быстрое письмо»; появляются упрощённые формы букв с минимальной кривизной; допускается индивидуальная вариативность наклона и высоты букв. По сути, это переход от эстетики к функционализму — ровно то, что происходило и в мировой типографике середины XX века. К 1990-м школьный почерк становится системой, где графические нормы существуют, но больше не диктуют форму так строго, как в раннем советском стандарте. Внешний вид букв теперь отражает не только идеологию «правильного письма», но и реальный технический контекст: массовое использование шариковых ручек, ускорение темпа обучения и снижение роли чистописания как отдельного предмета.

Современный школьный почерк XXI века

Мои прописи 1 класса, 2013 год

На сегодняшний день в российских школах всё ещё преподают рукописное письмо, но в разных регионах стандарты могут различаться. Некоторые современные учебники письма и методические пособия (прописи, тетради) включают более гибкие задания: не только традиционные линии букв, но и творческие упражнения. Например, методика «Письмо как школа мышления» Веры Алексеевны Илюхиной предлагает «открытые правила» письма.

«Письмо как школа мышления» Илюхина, 2015 год

С появлением цифровых технологий обучение рукописному письму получает новые инструменты. Электронные «тетради» и прописи позволяют детям тренировать почерк на планшетах и сенсорных устройствах, где формы букв, соединения и наклон текста могут динамически адаптироваться под руку и скорость письма. В таких форматах шаблоны букв становятся гибкими: учащиеся могут корректировать наклон и амплитуду движений, а система сохраняет стандартизированное выравнивание строк и пропорции элементов. Это открывает новые возможности для изучения письма как визуального и моторного навыка: одновременно сохраняется связь с историческим каноном формы букв и развивается индивидуальная техника, что отражает современный подход к письменной грамотности в условиях цифровизации.

Результаты поиска по запросу «конспекты на айпаде»

В современном обществе рукописное письмо постепенно утрачивает прежнее значение. Мы всё меньше пишем вручную — в быту и на работе доминируют клавиатуры, смартфоны и сенсорные экраны. Это сказывается на форме и скорости почерка: он становится более индивидуальным, вариативным и зачастую функциональным, уступая эстетике практичности. Разнообразие стилей письма растёт: кто-то сохраняет привычку к аккуратному, «школьному» письму, другие используют упрощённые, сокращённые формы. В то же время цифровые инструменты позволяют компенсировать физические ограничения: наклон, соединения и ритм движений могут поддерживаться системами, обучающими почерку. Современный рукописный почерк перестаёт быть единым стандартом и превращается в гибкую, адаптивную визуальную практику, отражающую личные привычки, технологический контекст и культурные особенности эпохи.

Вывод

История школьного почерка представляет собой многослойный процесс формирования графической системы письма, в котором сочетаются педагогические идеалы, эстетика, технологические условия и требования массового образования. Эволюция букв, соединений и наклона штрихов отражает как изменения инструментов — от металлического пера и чернильницы до шариковой ручки и планшета — так и методические реформы, стандартизирующие формы письма. В XIX–XX веках прописи и тетради фиксировали идеальные ритмику и геометрию букв, а позднее, начиная с 1970-х годов, оптимизация под скорость письма и функциональность смещала акцент с эстетики на практичность. В цифровую эпоху рукописный почерк получает новые формы: электронные тетради и планшеты позволяют адаптировать наклон, соединения и скорость штриха, сохраняя при этом преемственность графических норм. Таким образом, школьный почерк — это не просто навык письма, а живая типографическая система, где каждая форма буквы и соединение отражают исторический контекст, инструментальные ограничения и педагогические цели. Анализ его эволюции позволяет увидеть, как стандартизированные рукописные формы влияют на современную визуальную грамотность, типографику и дизайн: они закладывают культурный код, который продолжает формировать привычку восприятия и написания букв, даже в эпоху цифровых технологий.

Как менялся почерк в России: скоропись от XVII до XX вв. // Русская классическая школа URL: https://russianclassicalschool.ru/bibl/kalligrafiya-i-chistopisanie/item/1796-kak-menyalsya-pocherk-v-rossii-skoropis-ot-xvii-do-xx-vv.html?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 12.10.2025).

Педагогика школы 1950-х // Школа URL: https://sheba.spb.ru/shkola/pedagogika-shkola-1950.htm (дата обращения: 14.10.2025)

Прописи и методические пособия // Книжная палата URL: https://knpam.rusneb.ru/kp/item54370?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 15.10.2025).

Русские автографы: прописи // Российская национальная библиотека URL: https://expositions.nlr.ru/rusautograph/propisi/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 16.10.2025).

Письменность, которая уходит в прошлое // Стена URL: https://www.stena.ee/blog/pismennost-kotoraya-uhodit-v-proshloe?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 10.10.2025).

Прописи 1909 года // Прописи URL: https://propis.gas-kvas.com/3590-propisi-1909-goda.html?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 18.10.2025).

Прописи // Фремус URL: https://fremus.narod.ru/java/h01/prop170.html (дата обращения: 19.10.2025).

История прописи // PictureHistory URL: https://picturehistory.livejournal.com/4456105.html?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.10.2025).

Вот как умели писать наши бабушки и мамы (СССР, 1970 годы) // Pressa URL: https://pressa.tv/foto/58960-vot-kak-umeli-pisat-nashi-babushki-i-mamy-sssr-1970-gody-7-foto.html (дата обращения: 13.11.2025).

Методические пособия по письму // Росучебник URL: https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/0d7/0d7a8a6362c73b8f480d9500bae34300.pdf (дата обращения: 19.11.2025).