Эволюция целевой аудитории: от «Домохозяйки» к «Активисту»

Рубрикатор

1. Концепция 2. Социальный контекст и теоретические основания 3. Эпоха «Потребителя»: Сегментация и зарождение индивидуальности (1980-е — 1990-е годы) 4. Эпоха «Просьюмера»: творчество и диалог в цифровую эру (2000-е — 2010-е годы) 5. Ключевые примеры и визуализация диалогического процесса 6. Эпоха «Активиста» 7. Визуальный образ и мотивационный профиль «Активиста»

Концепция

Актуальность выбранной темы «Эволюция целевой аудитории: от „Домохозяйки“ к „Активисту“» обусловлена очевидным сдвигом в коммуникационных стратегиях современного маркетинга, где ценности потребителя становятся центральным элементом бренд-коммуникации. Данное исследование представляет значительный научный интерес, поскольку систематизирует трансформацию репрезентации целевой аудитории в рекламе второй половины XX — начала XXI веков, отражающую фундаментальные изменения в социально-экономических и технологических условиях общества.

Проведенное визуальное исследование позволяет проследить генезис современных трендов purpose-driven marketing и бренд-активизма через анализ эволюции визуальных репрезентаций. Исследование визуальных материалов различных эпох дает возможность выявить не только внешние изменения в стилистике рекламы, но и глубинные трансформации в восприятии потребительской идентичности — от пассивного объекта воздействия до активного субъекта социальных изменений.

Методологическая основа исследования включает сравнительно-исторический анализ, визуальную семиотику и контент-анализ рекламных материалов. Выбор данных методов обусловлен необходимостью комплексного изучения как формальных характеристик визуальных образов, так и их культурно-символического наполнения в различные исторические периоды. Особое внимание уделяется анализу визуальных кодов, цветовых палитр, типографики и композиционных решений, отражающих эволюцию потребительских мотиваций.

В процессе работы над исследованием были последовательно проанализированы визуальные материалы четырех ключевых эпох: - Период 1950-1970-х годов с его каноническим образом домохозяйки - Эпоха 1980-1990-х годов, характеризующаяся сегментацией аудитории - Период 2000-2010-х годов с феноменом просьюмера - Современный этап ценностно-ориентированного потребления

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что эволюция визуальных репрезентаций целевой аудитории представляет собой не просто смену маркетинговых трендов, а отражает более глубокие социокультурные трансформации. Современный образ «Активиста» синтезирует черты предыдущих эпох, трансформируя их в принципиально новую модель взаимодействия бренда и потребителя, основанную на ценностной конвергенции и социальной ответственности. Визуальный язык рекламы становится инструментом конструирования новой потребительской идентичности, где акт покупки приобретает характеристики гражданского волеизъявления.

Плакат 1952 года, плакат 1940 года, плакат 1940 года

Современный этап развития маркетинга определяется ценностно-ориентированным потреблением, когда выбор потребителя обусловлен не только функциональными характеристиками продукта, но и соответствием ценностей бренда его собственным убеждениям. Визуальный образ «Активиста» в рекламе символизирует готовность потребителя к активному участию в социальных и экологических инициативах, а также требование к брендам демонстрировать социальную ответственность и приверженность принципам устойчивого развития.

Социальный контекст и теоретические основания

Реклама холодильников «Foodarama» от компании «Kelvinator». Журнал «Better Homes & Gardens», 1956

Послевоенный экономический бум на Западе стал колыбелью общества массового потребления, где монолит традиционной семьи, с отцом-кормильцем и матерью-хранительницей очага, надежно закрепился в общественном сознании. Именно этот социальный уклад послужил фундаментом для рекламного идеала. Коммуникационные стратегии той эпохи опирались на линейные модели, такие как AIDA (Внимание — Интерес — Желание — Действие) и ее производные, в которых аудитория виделась пассивным реципиентом, податливым объектом воздействия, послушно движущимся к намеченной цели — покупке. Рекламный дискурс представлял собой односторонний поток, где рекламодатель беспрепятственно транслировал сообщение, а гомогенная масса потребителей должна была безоговорочно его принять. В этой упрощенной схеме игнорировалась сложность и разнообразие потребительских мотивов, сводя их к универсальным, социально одобряемым образцам поведения.

Реклама кабельных домашних телефонов «bell telephone system» 50-60 годы

Визуальный ландшафт эпохи породил канонический, усредненный и тщательно идеализированный образ домохозяйки. Этот собирательный портрет, сотканный из бесчисленных рекламных образов, включал в себя неизменные атрибуты: безупречную прическу, фартук как символ домашних обязанностей и лучезарную улыбку, обрамленную интерьером кухни, сверкающей чистотой. Этот визуальный конструкт был направлен на формирование и закрепление в общественном сознании жесткого социального стереотипа. Мотивационная сфера целевой аудитории, как ее представляла реклама, была сосредоточена не на личных устремлениях или индивидуальном комфорте, а на неутолимом стремлении к социальному одобрению и соответствию званию «хорошей жены и матери». Удобство бытовой техники и эффективность моющих средств преподносились не как инструменты, дарующие свободу, а как средства для более безупречного исполнения женщиной предписанной социальной роли, укореняя её в рамках общепринятых норм.

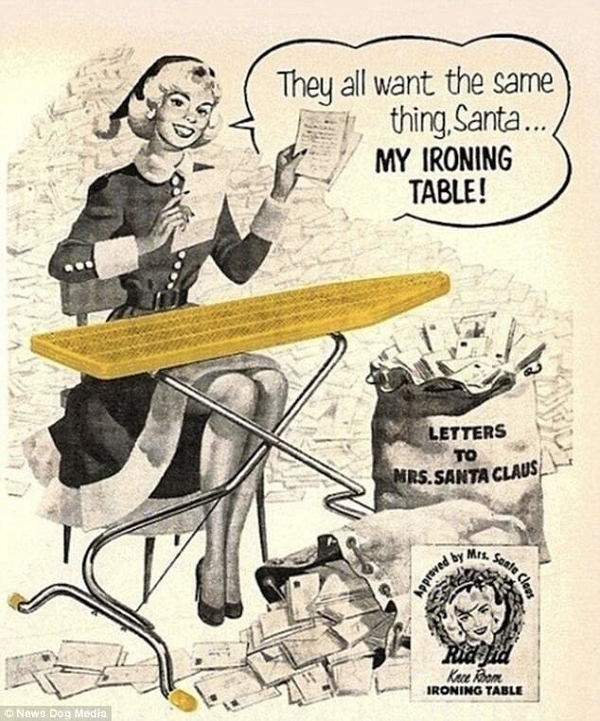

1. Реклама гладильной доски Rid Jid 1954 2. Реклама пылесосов компании the Hoover, 1953

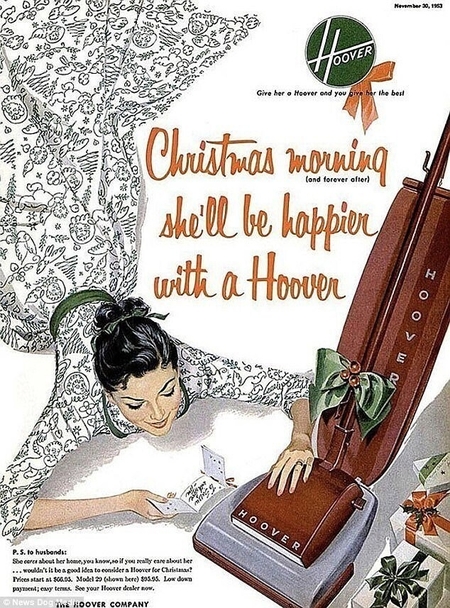

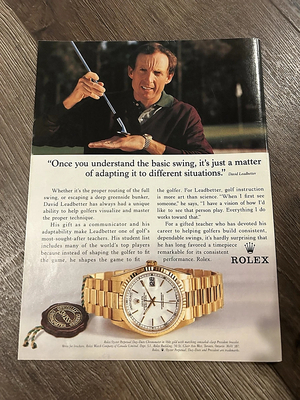

Яркой иллюстрацией указанных тенденций служила реклама бытовой техники (пылесосы, холодильники), а также продуктов питания и моющих средств. Анализ рекламных кампаний таких брендов, как Pepsi-Cola, демонстрирует, как даже глобальные компании адаптировали свое позиционирование под доминирующий нарратив. В 1950-е годы Pepsi-Cola часто изображалась как неотъемлемый атрибут счастливой семейной жизни, напиток, который мать предлагает детям после игры или который завершает идеальный семейный ужин. Реклама моющего средства Fairy Soap, как показывают архивные материалы, также эксплуатировала образ идеальной хозяйки, чья жизненная миссия заключается в безупречной чистоте дома, достигаемой с помощью продукта.

Таким образом, визуальный ряд выполнял не просто описательную, но и идеологическую функцию: он систематически создавал и закреплял в массовом сознании стереотипный образ женщины, чья идентичность и социальная ценность всецело определяются успехами в сфере домашнего труда и заботы о семье.

1. Реклама Pepsi, 50-60 годы 2. Реклама Fairy, примерно 50 годы

1. Реклама серебряных столовых приборов от компании «Community», иллюстратор Джон Уиткомб, рекламная кампания посвящена молодым женатым или помолвленным парам, 1950-е. 2. Реклама пива «Schlitz», 1950

Эпоха «Потребителя»: Сегментация и зарождение индивидуальности (1980-е — 1990-е годы)

В академическом дискурсе, посвященном эволюции рекламных коммуникаций, период 1980–1990-х годов предстает как эпоха радикального переосмысления. Отход от парадигмы массового потребления знаменовал собой переход к эре сегментированного «Потребителя», где аудитория, некогда воспринимаемая как однородная масса, раскрылась как сложная мозаика из обособленных социальных групп с уникальными потребностями и системами ценностей. Этот фундаментальный сдвиг был обусловлен симбиозом социально-экономических факторов, технологических прорывов и эволюцией маркетинговых теорий, что в совокупности привело к персонализации рекламного обращения.

VisiCalc. «Solve your personal energy crisis. Let VisiCalc Software do the work». 1982 год

Данный исторический этап был ознаменован не только ростом благосостояния в западных обществах, но и расцветом культуры гедонизма и карьерного успеха. Социальный ландшафт формировался под влиянием феномена «яппи» (Young Urban Professionals) — молодых городских профессионалов, чья система ценностей была ориентирована на материальные достижения, статусное потребление и самореализацию. В 1984 году, например, журнал «Time» посвятил обложку теме яппи, закрепив этот термин в общественном сознании. Параллельно с этим, углубление знаний в области психологии и социологии обогатило маркетинг новыми инструментами для анализа скрытых мотиваций различных социальных групп. Медиа-революция, связанная с экспансией кабельного телевидения, сыграла решающую роль, рассеивая единую аудиторию общенациональных каналов на множество узких, тематически ориентированных потоков, тем самым предоставив рекламодателям возможность прицельного воздействия.

American People. «American people link». 1984 год

Доминирующей теоретической парадигмой этого периода стала концепция сегментации рынка. Если в предыдущие десятилетия господствовала модель AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), предполагающая однонаправленное воздействие на пассивную аудиторию, то теперь рекламная стратегия строилась на сложном разделении рынка по географическим, демографическим и, что наиболее важно, психографическим признакам. Аудитория перестала быть монолитом; она представляла собой совокупность четко определенных групп, таких как «Яппи», «Семья с детьми», «Подростки», каждая из которых отличалась своими уникальными характеристиками, стилем жизни и системой ценностей. Этот подход позволял маркетологам отойти от универсального сообщения и перейти к персонализированному диалогу, обращаясь не к абстрактной «домохозяйке», а к конкретному «представителю целевой аудитории» с его специфическими потребностями и стремлениями.

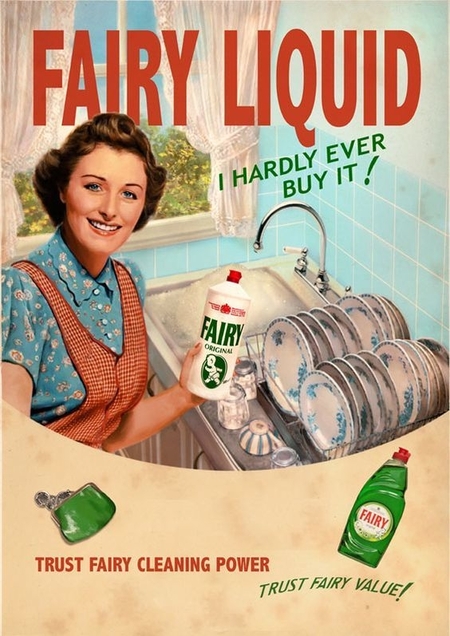

1. David Leadbetter 1994 Rolex Vintage Regional 2. Реклама Volvo примерно начало 70

Визуальный язык рекламы 1980–1990-х годов наглядно отразил этот концептуальный сдвиг. Многочисленные рекламные кампании, нацеленные на конкретные сегменты рынка, буквально заполняли собой журналы и телеэкраны. В рекламе часов Rolex, ориентированной на яппи, акцент делался на изображении успеха и престижа, в то время как реклама семейного автомобиля Volvo подчеркивала безопасность и надежность. Мотивационный профиль потребителя кардинально изменился: если в предшествующую эпоху доминировало стремление к социальному одобрению и соответствию общепринятым нормам, то теперь на первый план вышли ценности, такие как личный успех, самореализация, индивидуальный стиль и выражение собственных предпочтений. Потребление превратилось в акт конструирования идентичности и демонстрации своей принадлежности к определенной социальной страте или жизненной философии.

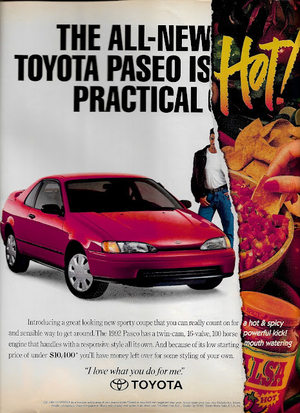

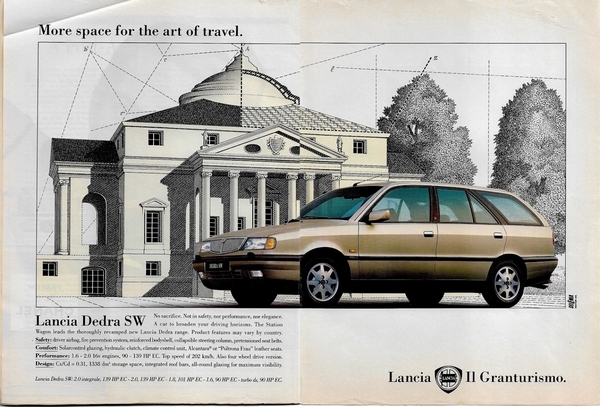

1. Реклама Toyota Paseo, 1992 2. Реклама Lancia Dedra SW, 1994

Эпоха «Просьюмера»: творчество и диалог в цифровую эру (2000-е — 2010-е годы)

В контексте эволюции целевой аудитории рекламы, наступление эры интернета и торжество философии Web 2.0 обозначили собой фундаментальный сдвиг парадигмы: переход от пассивного, фрагментированного потребителя к деятельному и влиятельному «просьюмеру». Эта эпоха ознаменовалась трансформацией односторонней монологической коммуникации в разветвленную экосистему диалога, где визуальные репрезентации аудитории и устоявшиеся теории и практики брендов сплетаются воедино, формируя принципиально новую цифровую реальность маркетинга.

Егор Крид для рекламы ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка»

Расцвет интернета и укоренение парадигмы Web 2.0 породили качественно новую медиасреду, превратившую пассивного зрителя в активного со-творца информационного пространства. Социальные сети институционализировали модель, в которой аудитория одновременно выступает и производителем, и потребителем контента. К 2025 году, по данным аналитических отчетов, количество пользователей социальных сетей достигло 5.41 миллиарда человек, что составляет 65,7% мирового населения и колоссальные 94,2% от общего числа пользователей сети интернет. Этот масштаб превратил социальные платформы в доминирующее пространство для коммуникации, где среднестатистический пользователь взаимодействует в среднем с 6.8 различными платформами ежемесячно. Столь насыщенный цифровой ландшафт сформировал отчетливый запрос не на одностороннюю трансляцию сообщений, но на активный, взаимообогащающий диалог, в котором потребитель обретает выразительный и влиятельный голос.

@ange.tutorials, Instagram*, 2024

@Abigale // @poonam sidhu // @MinistryBricks, TikTok, 2023-2024

Доминирующей маркетинговой теорией этой эпохи закономерно стала концепция вовлечения, включающая в себя стратегии, основанные на пользовательском контенте (UGC) и эффекте сарафанного радио. Маркетинг переосмысливается как практика построения долгосрочных отношений, основанная на непрерывном и целенаправленном взаимодействии. Потребительский голос превратился в мощнейший актив, а доверие к мнению равноправного пользователя приобрело значительно больший вес, чем к традиционной корпоративной рекламе. Бренды, осознав необходимость перемен, отказались от роли безличного транслятора и начали активно использовать возможности социальных сетей для прямого, персонифицированного общения. Успех маркетинговой кампании стал измеряться не столько охватом аудитории, сколько глубиной и качеством взаимодействия — количеством комментариев, отметок «нравится», репостов и, что особенно важно, объемом созданного пользователями контента.

«CJONSTYLE», Корея, 2024

Визуальный образ целевой аудитории этого периода метафорически можно представить в виде сложной инфографики, помещающей человека в эпицентр разветвленной паутины цифровых связей. От этого индивидуума исходят многочисленные стрелки-соединения, ведущие к разнообразным иконкам, символизирующим различные формы цифровой активности: ведение персонального блога, активное комментирование, проставление отметок «нравится», шеринг информационных материалов, создание мемов. Этот насыщенный визуальный ряд убедительно демонстрирует, что потребитель более не является конечной точкой коммуникации; он превращается в генератор «цифровых волн», активно распространяющих информацию и формирующих общественную повестку. Его мотивационный профиль кардинально отличается от устремлений предыдущих эпох. На первый план выходят фундаментальные экзистенциальные потребности в вовлеченности, признании, ощущении общности и реальном влиянии на бренды, продукты и сообщества, формирующие основу его идентичности. Научные исследования подтверждают, что визуальный контент, будучи обработанным мозгом в 60 000 раз быстрее, чем текстовая информация, является идеальным проводником для выражения этой новой, сложной и многогранной идентичности.

Nike — Running Isn’t Just Running | Spec Ad, 2022

Ключевые примеры и визуализация диалогического процесса

Ярким проявлением новой парадигмы взаимодействия бренда и потребителя стали рекламные кампании, основанные исключительно на пользовательском контенте (UGC). Бренд GoPro, в частности, трансформировал свою маркетинговую стратегию, создав платформу для демонстрации контента, генерируемого самими пользователями. Визуальная составляющая их коммуникаций, состоящая из динамичных видеороликов и впечатляющих фотографий, запечатленных потребителями в экстремальных условиях, не только служила наглядным подтверждением качества продукта, но и укрепляла чувство принадлежности к сообществу владельцев GoPro. Активное использование брендами социальных сетей для прямого, неформального общения с целевой аудиторией стало еще одной характерной чертой этой эпохи. Визуализация самого процесса диалога — скриншоты переписок в разделах комментариев, где представители бренда оперативно отвечают на вопросы потребителей и разрешают возникающие проблемы, или фотографии пользователей с продукцией, отмеченные фирменным хэштегом, — сформировала новый жанр рекламного контента.

Рекламный ролик к выходу Hero4 Session (фрагменты)

Подобные визуальные подтверждения оказались значительно убедительнее традиционной рекламы, поскольку представляли собой аутентичные отзывы от людей, находящихся в равном социальном положении с потенциальными покупателями. Подход, при котором более 60% контента, публикуемого брендом, направлено на развлечение, образование или информирование целевой аудитории, а не на прямую стимуляцию продаж, в полной мере соответствует стремлению «просьюмера» к получению ценной информации и вовлечению в процесс создания продукта, а не к пассивному потреблению.

Таким образом, эта эпоха представляет собой переломный этап в эволюции целевой аудитории. Технологический прогресс стал катализатором глубоких социальных и коммуникативных изменений, вынудивших рекламную индустрию признать аудиторию не просто объектом манипуляций, а полноправным субъектом коммуникации, чей голос, творческий потенциал и активное участие стали неотъемлемой частью ценности бренда. Этот диалогический поворот, визуализированный посредством интерактивных инфографик, демонстрирующих цифровые связи между брендом и потребителем, и реализованный в практиках UGC и прямого взаимодействия, создал прочную основу для последующего перехода к эпохе «Активиста», где ценности и совместное творчество выходят на первый план.

Эпоха «Активиста»

В современной теории рекламы и маркетинга период 2020-х годов ознаменовался становлением новой идеи, где ценности превратились в своеобразную валюту, определяющую взаимоотношения между брендами и потребителями. Эта эпоха характеризуется переходом от модели вовлечения к модели действия, где целевая аудитория предстает в образе «Активиста», чья потребительская деятельность неотделима от социально-политических и экологических убеждений.

Современный социальный контекст определяется обострением глобальных проблем, таких как изменение климата, борьба за социальную справедливость, инклюзивность и права человека. Параллельно происходит кризис доверия к традиционным институтам, что побуждает граждан искать новые каналы для выражения своей позиции. В этих условиях потребительский выбор становится актом гражданского волеизъявления. Доминирующей теоретической основой выступает Purpose-driven marketing — маркетинг, основанный на миссии. Согласно этой концепции, бренд должен выходить за рамки своей коммерческой функции и занимать четкую позицию по важным для общества вопросам. Как отмечают исследователи, в современной гиперсвязанной среде потребители ожидают от компаний не только качественных товаров и услуг, но и позитивного вклада в общество. Успех бизнеса начинает определяться тем, насколько его фундаментальные ценности совпадают с убеждениями целевой аудитории, которая «голосует кошельком» за свои идеалы.

Визуальный образ и мотивационный профиль «Активиста»

Визуальная репрезентация целевой аудитории современной эпохи радикально отличается от предыдущих этапов развития массовой культуры. Если образ «Домохозяйки» 1950-х годов или «Потребителя» 1980-х годов детерминировался демографическими и социально-экономическими признаками, то портрет «Активиста» конструируется посредством сложной системы ценностей. Его визуальный образ можно представить как концептуальный коллаж, где индивидуальные черты лица редуцированы до универсальных символов: знак вторичной переработки, феминистский кулак, транспарант с социально значимым призывом. Неотъемлемым атрибутом данного образа является многофункциональный смартфон — инструмент для организации коллективных действий, распространения информации и потенциального изменения мира.

Мотивация «Активиста» укоренена в стремлении к справедливости, экологической ответственности и инклюзивности. Его потребительское поведение направлено не только на удовлетворение сиюминутных потребностей, но и на придание своим покупкам позитивного социального смысла, на трансформацию процесса потребления в инструмент улучшения общества.

Кампания против авиаперевозчиков. Brandalism

Кампания против гринвошинга. Brandalism

Визуальный язык эпохи активизма характеризуется несколькими ключевыми тенденциями. Прежде всего, наблюдается активное заимствование визуальных кодов, исторически связанных с различными социальными движениями. В частности, рекламные кампании все чаще используют цветовую палитру, типографику и композиционные решения, традиционно характерные для протестных плакатов и агитационных материалов, что призвано придать рекламным сообщениям ощущение аутентичности, социальной значимости и безотлагательности. Во-вторых, происходит демистификация образа человека: бренды все чаще используют в своих коммуникациях образы реальных людей, намеренно избегая чрезмерной ретуши и цифровой обработки, что служит инструментом деконструкции искусственных идеалов, традиционно поддерживаемых индустрией красоты и моды.

Dove «Campaign for Real Beauty», 2004

В качестве ярких примеров успешной реализации данных стратегий можно привести рекламные кампании, которые не просто продвигают продукт, а открыто затрагивают актуальные социальные проблемы. Кампания Dove «Campaign for Real Beauty», запущенная в 2004 году, стала одним из первых масштабных проектов, бросивших вызов общепринятым индустриальным стандартам красоты, сделав акцент на естественности и разнообразии женской внешности. Провокационная кампания Patagonia «Don’t Buy This Jacket», запущенная в 2011 году, напрямую призывала к снижению уровня потребления, позиционируя экологические ценности выше сиюминутной прибыли и демонстрируя приверженность долгосрочной экологической миссии компании. Многие бренды активно выражают публичную поддержку движениям наподобие Black Lives Matter (BLM) и ЛГБТК+ (признано экстримистским в рф), интегрируя их символику в свои рекламные и PR-коммуникации.

Patagonia «Don’t Buy This Jacket», 2011

Однако, указанная тенденция породила и феномен так называемого гринвошинга и социального лицемерия, когда заявления брендов не подкрепляются реальными действиями и существенными изменениями в бизнес-процессах, что, в свою очередь, приводит к росту обоснованной критики и повышает требования к корпоративной прозрачности и социальной ответственности.

Таким образом, эпоха «Активиста» в рекламе представляет собой закономерный этап эволюции, отражающий глубинную потребность современного человека не только в удовлетворении материальных потребностей, но и в осмысленном и социально-ответственном потреблении. Ценности становятся новой валютой не только в символическом, но и в строго экономическом смысле, определяя рыночный успех или провал того или иного бренда. Современная рекламная коммуникация трансформировалась в сложный многогранный диалог о будущем планеты и общества, где визуальный образ «Активиста» служит мощным инструментом консолидации и выражения коллективной воли.

Заключение: Новый ландшафт идентичности

Целевая аудитория прошла путь от пассивной «Домохозяйки», которой реклама навязывала идеалы, через «Потребителя» 80-90-х, который выбирал товары для выражения своей индивидуальности, и «Просьюмера» 2000-х, который стал соавтором брендов в соцсетях, до современного «Активиста».

Сегодняшний потребитель «голосует кошельком» за свои ценности. Его выбор — это гражданская позиция. Брендам теперь недостаточно продавать хороший продукт, они должны доказывать свою социальную и экологическую ответственность. Ценности стали новой валютой.

Brand Activism and Green Advertising Relationship // IvyPanda. — URL: https://ivypanda.com/essays/brand-activism-and-green-advertising-relationship/ (дата обращения: 10.11.2025).

Activism in the Social Media Age // Pew Research Center. — 2018. — 11 July. — URL: https://www.pewresearch.org/internet/2018/07/11/activism-in-the-social-media-age/ (дата обращения: 10.11.2025).

Masterclass Visual Activism & Smart Content // Medium. — URL: https://medium.com/brandresponse/masterclass-visual-activism-smart-content-b230240da46a (дата обращения: 10.11.2025).

Activism in Visual and Media Culture // BohatALA. — URL: https://bohatala.com/activism-in-visual-and-media-culture/ (дата обращения: 10.11.2025).

Taking Action: Activism and Expression in Our Visual Landscape // Adobe Blog. — 2021. — 13 May. — URL: https://blog.adobe.com/en/publish/2021/05/13/taking-action-activism-and-expression-in-our-visual-landscape (дата обращения: 10.11.2025).

Social Media Users // DemandSage. — URL: https://www.demandsage.com/social-media-users/ (дата обращения: 10.11.2025).

Visual Branding // Shopify. — URL: https://www.shopify.com/in/blog/visual-branding (дата обращения: 10.11.2025).

Корякина Д. Э. Современная реклама: социокультурный феномен или инструмент манипулирования? // Современные научные исследования и инновации. — 2021. — № 12. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-reklama-sotsiokulturnyy-fenomen-ili-instrument-manipulirovaniya (дата обращения: 10.11.2025).

Современные тренды digital-рекламы // Курск2.ру. — URL: https://kursk2.ru/blog/adheaven/971.html (дата обращения: 10.11.2025).

Абакумова О. В. Язык рекламы как средство формирования виртуальной реальности // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. — 2021. — Т. 7, № 4. — С. 94-106. — URL: https://www.researchgate.net/publication/356894773_Azyk_reklamy_kak_sredstvo_formirovania_virtualnoj_realnosti (дата обращения: 10.11.2025).

Советские рекламные плакаты 1940-1950-х годов [Электронный ресурс]. — URL: https://deziiign.com/project/673104ff2b834a1d952306af951f528e (дата обращения: 10.11.2025).

Реклама холодильников «Foodarama» (Kelvinator), 1956 [Электронный ресурс] // Vospriyatie. — URL: https://vospriyatie.com/marketing-v-1950-1960-e-gody-globalnyj-obzor/ (дата обращения: 10.11.2025).

Рождественская реклама бытовой техники 1950-1960-х годов [Электронный ресурс] // Fishki.net. – URL: https://fishki.net/2432657-seksistskaja-rozhdestvenskaja-reklama-50-h-i-60-h-godov.html (дата обращения: 10.11.2025).

Рекламные плакаты «Пиво-медоваренного товарищества Калинкин» и швейных машин «Зингер» [Электронный ресурс] // Habr. — URL: https://habr.com/en/companies/unisender_it/articles/889172/ (дата обращения: 10.11.2025).

Реклама серебряных столовых приборов (Community) и пива (Schlitz), 1950-е [Электронный ресурс]. — URL: https://chromeandlightning.tumblr.com/ (дата обращения: 10.11.2025).

Реклама Pepsi-Cola 1950-1960-х годов [Электронный ресурс] // RadioNetPlus. — URL: https://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/krasivye_kartinki/27011-reklama-pepsi-50-60h-godov.html (дата обращения: 10.11.2025).

Кампания против авиаперевозчиков (Brandalism) [Электронный ресурс] // The Kult Talk. — URL: https://thekulttalk.com/oni-nazyvajut-jeto-prestupleniem-my-biznesom-kak-dvizhenie-brandalism-prevrashhaet-reklamnye-shhity-v-golos-aktivizma/ (дата обращения: 10.11.2025).

Рекламная кампания Patagonia «Don’t Buy This Jacket» [Электронный ресурс]. — URL: https://eu.patagonia.com/gb/en/stories/planet/activism/dont-buy-this-jacket-black-friday-and-the-new-york-times/story-18615.html (дата обращения: 10.11.2025).