Формирование институциональной системы в России, 1990-е — 2000-е.

Содержание

-Концепция визуального исследования -Протоинтитуциональные сквоты и объединения конца 1980-х годов -Ключевые частные институции 1990-х годов -Ключевые государственные институции и культурные инициативы периода 1990–2010 годов -Ключевые частные институции периода 2000-х годов -Заключение

Концепция визуального исследования

Темной данного визуального исследования является: «формирование институциональной системы в России, 1990-е — 2000-е.». Выбор темы обусловлен подготовкой дипломной выставки-оммажа эпохе 1990-х на основе самиздата российского куратора и искусствоведа Ларисы Кашук.

Самиздат Ларисы Кашук, как внеинституциональная форма свободного выражения художественной мысли 1990-х, возникла вследствие кризиса культурных институций после распада СССР. В начале 1990-х годов государственные культурные институции испытывали недостаток финансирования и не могли позволить себе поддержку новых художественных проектов. Как следствие шаткой институциональной системы, для 1990-х характерно развитие стихийных форм художественного самовыражения. Протоинтитуциональные сквоты конца 1980-х годов, развитие частных галерей, выход художников на улицы и появление акционизма, формирование самиздата в противовес официальным медиа, — все это характерные черты слабой институциональной системы нового молодого государства.

Цель и методология визуального исследования

Целью данного визуальном исследовании является выявление и детальное рассмотрение ключевых этапов формирования институциональной системы в России 1990-х — 2000-х годов. Под термином «институция» здесь подразумевается организация, или учреждение, которое сохраняет, упорядочивает и продвигает культурную деятельность. В основу методологии исследования формирования институциональной системы в России легло разделение институций на частные и государственные. Данное разделение было выбрано на основании того, что в начале 1990-х годов именно частные институции играли ключевую роль в развитии российского современного искусства. Они заложили основу для формирования государственной институциональной системы в сфере культуры, которая окончательно оформилась к концу 2000-х годов.

В первом блоке визуального исследования будут рассмотрены протоинституциональные сквоты конца 1980-х годов: сквот «Детский сад» на Китай-городе, сквот в Фурманном переулке, любительское объединение «Эрмитаж» Леонида Бажанова в Беляево, объединение «КЛАВА» Иосифа Бакштейна на Автозаводской. Именно протоинституциональные сквоты впервые обозначили проблему несостоятельности государственных институций в демонстрации российского современного искусства и проложили мост к последующему формированию частного галерейного сектора.

Во втором блоке визуального исследования будут рассмотрены ключевые частные институции 1990-х. Среди них были выделены: Центр современного искусства на Якиманской набережной (ЦСИ на Якиманке) и профильные галереи на территории ЦСИ («ТВ галерея», «Дар», «Студия 20», «1.0», «Галерея L», «Школа»). Ключевые частные галереи 1990-х, такие как сквот галерей в Трехпрудном переулке, «Первая галерея», «Айдан», «Реджина», «XL Галерея» и другие. Помимо появления ЦСИ и развития частных галерей, в 1992 году был создан Институт современного искусства Иосифа Бакштейна, который закрепил обучение современному искусству на уровне учебного заведения.

Третий блок визуального исследования будет посвящен ключевым государственным институциям и культурным инициативам периода 1990-х и 2000-х годов. Важным этапом обозначения интереса к поддержке современного искусства на государственном уровне стало открытие Леонидом Бажановым Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Помимо ГЦСИ в период с 1990-х и 2000-х годов в Москве, при государственном финансировании, открываются Мультимедиа Арт Музей и несколько филиалов Московского Музея Современного Искусства (ММОМА). В 2005 году проходит первая «Московская биеннале современного искусства». Параллельно, региональные филиалы появляются у ГЦСИ и поддержка современного искусства выходит за пределы столицы. С 2010 года проводится «Уральская индустриальная биеннале современного искусства». На государственном уровне интерес к работе с современным искусством закрепляется открытием «отдела новейших течений» в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

В заключительном, четвертом блоке визуального исследования, будут рассмотрены ключевые частные институции периода с 2000 по 2010 год. АРТСтрелка, Центр современного искусства Винзавод, Музей современного искусства «Гараж» и частные фонды Stella Art Foundation, фонд «Екатерина», фонд V-A-C, как новый виток обращения к частным инициативам, приобретающий совершенно иную оптику некоммерческих организаций, поддерживающих развитие современного искусства.

Этапы анализа источников для визуального исследования

Разработка темы визуального исследования включала в себя несколько этапов. Первым этапом являлся поиск и анализ источников, посвященных культурному и институциональному развитию России в период с 1990-х — 2000-х годов. Ключевыми источниками послужили: каталог в двух томах «Реконструкция. Reconstruction. 1990–2000» и книга «Неокончательная история. Современное российское искусство в лицах» издательской программы «Гараж». Обе работы представляют собой детальную панораму художественной жизни постсоветской России. В качестве дополнительных материалов, более глубоко погружающих в контекст эпохи, были изучены теоретические тексты и лекции Александры Обуховой, Елены Селиной, лекции Марии Мороз, тексты Бориса Гройса, Екатерины Деготь, Сергея Хрипуна, релевантные тематические статьи «Художественного журнала» и тексты самиздата Ларисы Кашук.

Вторым этапом в работе над визуальным исследованием стало структурирование накопленной информации и выявление ключевых этапов, повлиявших на формирование институциональной системы в России 1990-х — 2000-х годов. В рамках методологии разделения институций на частные и государственные была проведена детализация каждого блока и выбраны ключевые частные и государственные институции, повлиявшие на общее становление институциональной системы.

Протоинституциональные сквоты и объединения конца 1980-х годов

Сквот «Детский сад»

Процессы легитимации современного неофициального искусства в СССР начались задолго до появления первых частных и государственных институций, оказывающих поддержку современным художникам. Протоинституциональные сквоты и первые частные объединения создали первый прецедент, обозначив потребность художников быть услышанными и выставлять свои работы. Уже в 1980-х годах начали возникать первые независимые художественные организации, сначала это были стихийные сквоты («Деткий сад», сквот в Фурманном переулке и другие), а несколько позже официальные объединения, подкрепленные документальным статусом (любительское объединение «Эрмитаж», «Клуб авангардистов (КЛАВА)» и другие).

Герман Виноградов и Андрей Ройтер у «Детского сада», 1986 год.

Первый советский сквот «Деткий сад» был организован в период с 1985 по 1986 Германом Виноградовым, Николаем Филатовым и Андреем Ройтером. Художники устроились сторожами в детский сад, который готовился к реновации. Здание быстро превратилось в художественные мастерские. «Деткий сад» стал местом притяжения представителей советского неофициального искусства. Художники, не найдя государственной институциональной поддержки, начали действовать самостоятельно, создавая стихийные объединения для обмена творческими идеями.

В сквоте «Детский сад». Слева направо: Елена Зелинская, Никита Алексеев, Галина Кунгурова, Наталья, Галина Малик, Николай Филатов, Мария Чуйкова, Сергей Ануфриев, Сергей Мироненко и другие. 1985 год.

Сквот в Фурманном переулке

В 1986 году художники были вынуждены освободить «Деткий сад», в этом же году новой точкой притяжения стал сквот в Фурманном переулке («Фурманный»). Художники самопроизвольно превратили в мастерские целый подъезд расселенного дома в Фурманном переулке.

Сквот в Фурманном переулке. Интерьер одной из художественных мастерских.

Фарид Богдалов, Константин Звездочетов, Юрий Альберт, а за ними и многие другие представители художественной сцены заселяли дом в Фурманном, превращая заброшенный квартиры в собственные мастерские. Новый сквот стал местом притяжения не только художников, но и кураторов, галеристов и коллекционеров, в том числе западных. Советское неофициальное искусство стало вызывать интерес зарубежом.

«Ой, какие заходили коллекционеры, я помню! Один принес три ящика виски. А потом просыпаюсь — и уже четыре ящика виски. Вот были коллекционеры!

Я помню, с бодуна слышу „о, коллекционеры из Америки, из музея приехали, эй“, а у меня ничего нет. Я быстро подскакиваю к работе и начинаю ее дорисовывать. Коллекционер заходит, я говорю: „10 тысяч долларов. Могу сделать скидку“, а в это время я домазываю ее. Похмелье же. Он говорит: „Да-да, очень хорошо“. И так и ушел.

Богатство было… Денег тогда было до шиша, действительно, потому что, как Айдан (прим. Айдан Салахова) сказала, мы были первые новые русские.», — вспоминал Звездочетов

1. Игорь Каминник, Антон Ольшванг и Лариса Звездочетова, в сквоте на Фурманном переулке. 2. Константин и Лариса Звездочетовы в мастерской в Фурманном переулке.

Стихийно организованные сквоты стимулировали динамическое развитие современного искусства, работы художников активно покупали западные галеристы. В 1990-м году началась реконструкция дома в Фурманном и художники были вынуждены освободить свои мастерские.

Любительское объединение «Эрмитаж»

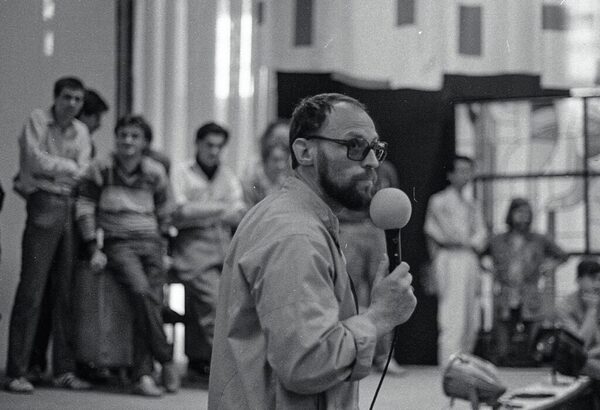

1. Открытие выставочного зала любительского объединения «Эрмитаж». Дмитрий Пригов, 1987 год. Фотография: Андрей Безукладников 2. Ирина, Илья и Иван Пигановы, 1987 год. Фотография: Андрей Безукладников

Параллельно стихийным самоорганизациям в конце 1980-х годов предпринимаются первые попытки упорядочить современные художественные объединения, начать вести выставочную и просветительскую деятельность в области современного искусства. Важным этапом в формировании первых частных протоинституций, занимающихся современным искусством являлось принятие в 1986 закона «Об индивидуальной трудовой деятельности», позволяющего ведение частного бизнеса. Одним из первых объединений, созданных по инициативе фотографов и художников для ведения просветительской деятельности в области культуры стало любительское объединение «Эрмитаж», созданное Леонидом Бажановым в 1986 году. Уже в 1987 году «Эрмитаж» представил свою первую выставку «визуальная художественная культура», где в более упорядоченном «музейном» формате демонстрировалось самое актуальное современное искусство Москвы.

Афиша выставки «Ретроспекция» любительского объединения «Эрмитаж», 1987 год.

Самой крупной выставкой «Эрмитажа» стала «Ретроспекция творчества московских художников 1957 — 1987», где демонстрировалось все современное искусство Москвы в период с 1950-х по 1980-е годы. Выставка столкнулась с попытками государственного цензурирования, в том числе из-за работ Оскара Рабина, представленного на выставке. К тому времени художник был лишен советского гражданства. Несмотря на попытки вмешательства государственной комиссии, экспозиция не была свернута и пользовалась большим успехом у московской публики. Любительское объединение «Эрмитаж» просуществовало до 1989 года, после чего, лишившись выставочного зала на метро «Беляево», было вынуждено закрыться.

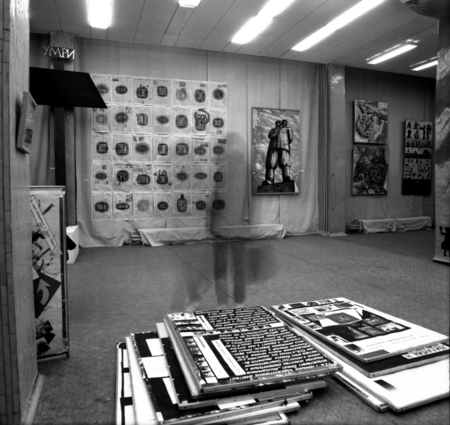

Экспозиционные залы выставки «Ретроспекция творчества московских художников 1957 — 1987», 1987 год.

Экспозиционные залы выставки «Ретроспекция творчества московских художников 1957 — 1987», 1987 год.

«Эрмитаж» дал большой толчок в развитии интереса к российскому современному искусству. Были предприняты первые попытки упорядочить стихийные художественные объединения и вести более осмысленную выставочную и просветительскую деятельность, направленную на популяризацию современного искусства.

Переработав данный опыт, в 1990-м году Леонид Бажанов возобновит выставочную деятельность уже в рамках нового объединения — Центра современного искусства на Якиманской набережной (ЦСИ на Якиманке). У ЦСИ будет свое небольшое здание, «штаб-квартира», которая позволит вести выставочную и просветительскую деятельность более осмысленно и на стабильной основе. У современного искусства буквально появится свой первый «дом», что станет большим шагом в сторону построения процесса институализации.

ЦСИ во многом унаследует принципы, на которых был построен «Эрмитаж»: «особое внимание к независимому отечественному искусству, сопряжение выставочной практики с аналитической, аккумуляция материалов по истории современного искусства, сотрудничество с западным художественным сообществом и прочее».

Объединение «Эрмитаж», пригласительный билет.

«Клуб авангардистов (КЛАВА)»

«Клуб авангардистов (КЛАВА)»

Еще одним протоинституциональным объединением, повлиявшим на развитие современного искусства было объединение неофициальных художников в «Клуб авангардистов (КЛАВА)». Объединение было создано Иосифом Бакштейном в 1987 году. Все выставки «КЛАВы» формировались коллегиально, их характерной чертой была перформативность и использование невыставочных пространств. Одними из самых известных проектов были: выставка «Баня» 1988 года, проходившая в Сандуновских банях.

Экспозиция выставки «Клуба авангардистов» в Сандуновских банях, 1988 год.

Экспозиция выставки «Клуба авангардистов» в Сандуновских банях, 1988 год.

«Это было частное предприятие нескольких друзей, решивших устроить клуб, поскольку появилась возможность устраивать выставки в муниципальном зале на Автозаводской», — вспоминал Андрей Монастырский

Несмотря на то, что выставки «КЛАВы» имели достаточно стихийный характер, объединение художников стимулировало обмен творческими инициативами и совместную выставочную деятельность. Иосиф Бакштейн из организатора постепенно стал главным куратором объединения и в 1988 году получил возможность выезда за границу. Он, один из первых, начал знакомиться с западными институциями современного искусства в Европе и США и вывозить работы русских современных художников зарубеж. Получив зарубежный опыт, Бакштейн заинтересовался открытием Института современного искусства в Москве.

Ключевые частные институции 1990-х годов

В первой главе визуального исследования были рассмотрены протоинституциональные сквоты и первые официально-зарегистрированные художественные объединения середины и конца 1980-х годов. С одной стороны, характерной чертой данного периода было ослабление государственной цензуры в области культуры, что позволило советскому неофициальному искусству выйти на поверхность. Это стало толчком очень бурного развития российской арт-сцены. С другой стороны, стихийность художественных самоорганизаций, которые быстро открывались, быстро продавали работы и также быстро закрывались обозначила свою неспособность к выживанию в долгосрочной перспективе и, как следствие, потребность институализации, которая бы обеспечила более стабильное развитие области современного искусства.

Первые попытки структуризации выставочной и просветительской деятельности были предприняты Леонидом Бажановы и Иосифом Бакштейном, создавшими официально зарегистрированные любительские объединения «Эрмитаж» и «Клуб авангардистов (КЛАВА)». Несмотря на то, что объединения, в своей активной фазе, просуществовали недолго, они еще раз подтвердили необходимость обеспечения современным художникам, кураторам и теоретикам стабильных условий для работы и ведения выставочной деятельности.

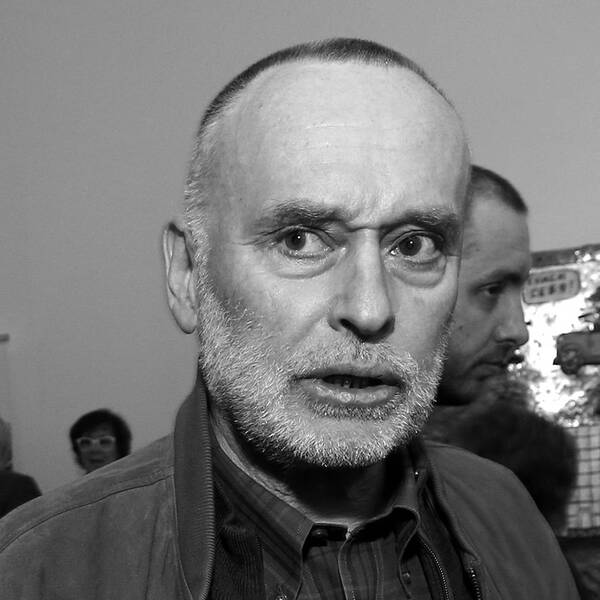

1. Иосиф Бакштейн 2. Леонид Бажанов

Таким образом, и Бажанов, и Бакштейн, достаточно быстро переосмыслили опыт создания любительских объединений и уже в начале 1990-х годов представили модели новых частный институций современного искусства. Важно отметить, что государственные музеи в период после распада СССР испытывали большие проблемы с финансированием, занимались пересборкой и переосмыслением собственных коллекций, именно поэтому, в начале 1990-х годов продвижение современного искусства было в первую очередь инициативой частных институций и инвесторов.

Леонид Бажанов, Иосиф Бакштейн, Илья Кабаков на акции группы «Коллективные действия», 1979 год.

Институт современного искусства Иосифа Бакштейна

К середине 1990-х годов активность любительского объединения «Клуба авангардистов» уменьшилась. Внимание Иосифа Бакштейна, заняла идея строительства первого Института проблем современного искусства (сейчас ИСИ) и адаптация модели Лондонского института современного искусства (ICA) под российские реалии. Создание ИСИ и первые попытки институциализации современного искусства уже на уровне образовательного учреждения во многом возникли из глубоко назревшей потребности обеспечить талантливым художникам, теоретикам и кураторам нового поколения оптимальные стабильные условия для качественного развития и профессионального становления.

Маргарита Тупицына и Иосиф Бакштейн в Институте проблем современного искусства в Москве, 1996 год.

Институт проблем современного искусства открылся в 1992 году, его выпускниками являлись Евгений Антуфьев, Арсений Жиляев, Ирина Корина, Хаим Сокол и многие другие. Институт современного искусства имени Иосифа Бакштейна работает по сей день и является важной институцией, занимающийся популяризацией современного искусства.

ЦСИ на Якиманке

Ключевой частной институциональной инициативой было открытие Леонидом Бажановым Центра современного искусства на Якиманской набережной (ЦСИ на Якиманке), зарегистрированного в 1990 году. Целью ЦСИ являлась «консолидация работников всех видов искусств, объединенных идеей культурного диалога для решения проблем, стоящих перед нашей страной и человечеством», — как отмечал сам Бажанов.

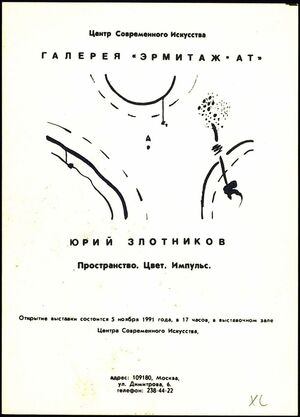

В рамках ЦСИ Леонид Бажанов хотел охватить самый широкий спектр направлений современного искусства, поэтому в 1991 году на территории Центра Современного искусства открылся целый ряд галерей разного профиля, возглавляемых единомышленниками Бажанова.

Макет реконструкции зданий ЦСИ, разработанный Михаилом Хазановым. Фотография. Около 1991 года. Источник: Отдел визуальной информации Пушкинского музея.

«Одна галерея должна была заниматься концептуальным искусством, другая — фотографией, третья — реализмом, четвертая — примитивом, пятая — экспериментальная галерея, ну и в центре этого созвездия — выставочный зал центра как общая площадка», — вспоминал куратор галереи «1.0», Владимир Левашов.

Помещения галерей на Якиманке: «TV-галерея», «СТудия20», «1.0», «Дар», 1997 год. Фотография: Владислав Ефимов

Многопрофильные галереи образовывали «сообщество Центра Современного искусства». «L‑галерея», профиль — московское концептуальное искусство, «Дар», профиль — наивное искусство, «студия 20», профиль — живопись левого МОСХа, «ТВ Галерея», профиль — медиаискусство, «Школа», профиль — современная фотография, «Архитектурная галерея», профиль — демонстрация современной архитектуры.

Проект Антона Ольшванга «Полиэфиры». Виды экспозиции в галерее «1.0», 1994 год.

Выставка Юрия Болотникова в галерее «Эрмитаж АТ, 1991 год. Источник: Отдел визуальной информации Пушкинского музея

У галереи «1.0», которую курировал Владимир Левашов, был частный инвестор, что позволяло воплощать в жизнь самые смелые некоммерческие проекты. Галерея «Эрмитаж АТ» стала отсылкой к тому самому любительскому объединению «Эрмитаж», созданному Леонидом Бажановым перед открытием ЦСИ. Галерея специализировалась на экспозиции беспредметного искусства и провела выставки таких художников, как Юрий Золотников, Олег Ланг и многие другие.

18+

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕЛЬМАНОМ МАРАТОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕЛЬМАНА МАРАТА АЛЕКСАНДРОВИЧА

«Галерея Гельмана» была еще одним успешным проектом на базе ЦСИ. Основатель галереи, Марат Гельман, ставил программной целью галереи «внедрение искусства в социальный контекст». Выставочные проекты под кураторством Гельмана часто имели политический и остро-социальный подтекст. Галерея активно поддерживала эксперименты и открыла много известных современных художников, таких как Дмитрий Врубель, Валерий Кошляков, Авдей Тер-Оганян и многие другие. «Галерея Гельмана» провела первые выставки Бойса и Уорхолла в постсоветской России.

Афиша выставки Александра Ройтбурда «Портрет. Дамы. В белом», 1993 год.

Со временем профильные галереи стали переплетаться и устраивать совместные проекты. Одним из них была выставка Александра Ройтбурда «Портрет. Дамы. В белом» 1993 года, которая одновременно проходила в галереях «1.0», «галерее Гельмана» и галерее «Школа». Художники не хотели быть закрепленными за одной галереей и часто принимали участие в выставках галерей совершенно полярного профиля.

Куратор Виктор Мизиано отметил данное обстоятельство характерной чертой: «формы самоорганизации художественной среды в ситуации отсутствия институций и государственного протекционизма».

Несмотря на то, что ЦСИ был задуман первой институцией современного искусства, в его организации все еще присутствовали слабые места. Первопроходцы институционального строительства в постсоветской России осваивали свои профессии буквально находу, получая первый опыт построения институциональной организации, проведения программных выставок и просветительской деятельности.

Главной слабостью ЦСИ, как частной институции, было отсутствие стабильного финансирования, которое отражалось на невозможности реализации некоторых проектов, в том числе издательско-просветительской деятельности.

«Слишком очевидна была институциональная условность московского ЦСИ — организации хрупкой, лишенной экономической стабильности, социальной функции и поддержки некогда породившего ее, а к 1993 году сошедшего на нет общественного энтузиазма перестроечных и первых послеперестроечных лет. Единственной референцией Центра был тогда небольшой круг интернационально ориентированных художников, видевших в нем одну из немногих, если не единственную творческую платформу.», — отмечал Виктор Мизиано.

Ключевые частные галереи 1990-х годов

«Первая галерея» и галерея «Айдан»

Параллельно галереям, открывшимся в рамках «сообщества Центра Современного искусства» на базе ЦСИ, открывались и другие частные галереи, которые внесли большой вклад в поддержку институционального развития современного искусства 1990-х годов.

Айдан Салахова, Александр Якут и Евгений Митта, 1990 год.

В 1989 году Айдан Салахова, Александр Якут и Евгений Митта, при поддержке бизнесмена Михаила Крука, открыли «Первую галерею». Галерея впервые начала сотрудничать с современными художниками, показав в своих стенах работы Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Ивана Чуйкова и других представителей московского неофициального искусства. В «Первой галерее» экспонировались именитые иностранные художники, такие как Роберт Раушенберг и Хельмут Ньютон.

Сергей Шутов, Юрий Аввакумов. «Неликвиды», фрагмент выставки в «Первой галерее», 1992 год.

«Первая галерея» вошла в историю как прообраз институции нового современного типа. Свежевыкрашенные белые стены, новый ремонт, греческий портик и мраморная стойка, — все это было построено как пример нового эталонного пространства, «храма» для экспонирования современного искусства. В начале 1990-х советские государственные институции не могли позволить себе такого размаха.

«Первая галерея» была неким концептуальным протестом советской системе. «Здесь тишина, прохлада и клюквенный сок у мраморной стойки. Здесь — начало новой жизни для нового поколения художников в период плюрализма, хозрасчета и перестройки», — отмечал анонимный критик.

«Первая галерея» просуществовала до 1992 года и была вынуждена закрыться из-за финансовых проблем. В этом же году Айдан Салахова открыла собственную именную галерею «Айдан» и самостоятельно продолжила свою деятельность в поле популяризации современного искусства. Галерея «Айдан» просуществовала до 2012 года.

Галерея в Трехпрудном переулке

Галерея «В Трёхпрудном» открылась в 1991 году в качестве экспериментального проекта. «На художественной карте Москвы галерея занимала нишу, расположенную между галереей как коммерческим предприятием и нонпрофитным центром современного искусства.», — писала Саша Обухова.

Галерея «В Трёхпрудном» представляла собой стихийное объединение, возникшее по инициативе художников, поселившихся в почти расселенном доме в Трехпрудном переулке 3/1 и управлялась ими коллегиально. Вернисажи в галерее проходили каждый четверг, а выставочные проекты чаще всего представляли собой форму шутливой критики или акции и составляли противовес сложному московскому концептуальному искусству.

Выставка «Милосердие». Галерея в Трёхпрудном переулке, 1991 год.

Выставка «Милосердие». Галерея в Трёхпрудном переулке, 1991 год.

Выставочные проекты чаще всего носили некоммерческий характер и были, своего рода, акциями, не подразумевающими производства физического объекта искусства. Одним из показательных проектов, отражающих выставочную деятельность галереи является выставка-акция «Милосердие». В галерею были приглашены бездомные, которых предлагалось накормить или дать милостыню. Над бездомными были развешены репродукции работ Рембрандта. Таким образом, художники говорили со зрителем, ассоциируя себя с бездомными и указывая на свое затруднительное материальное положение.

Выставка Дмитрия Гутова «Мелочи нашей жизни». Галерея в Трёхпрудном переулке, 1991 год.

Галерея просуществовала всего два выставочных сезона, но за это время провела более 100 выставок. Стихийное объединение «арт-тусовки» начала 1990-х годов вновь столкнулось с финансовыми проблемами и отсутствием четкой организационной системы, способной удержать галерею наплаву.

«XL Галерея»

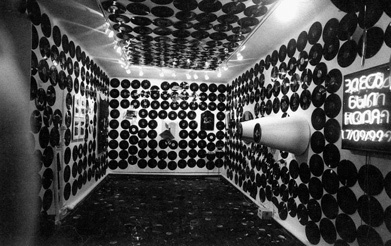

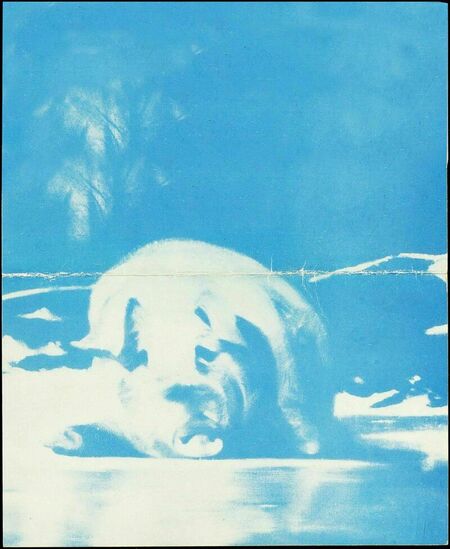

«XL Галерея» была основана в 1993 году. Галерею создали глава издательства Album, Сергей Хрипун и куратор и искусствовед Елена Селина. Профилем «XL Галереи» были экспериментальные интеллектуальные художественные проекты. Новые выставки открывались каждые две недели. Плотность экспозиционного плана и глубина проектных работ быстро сделала ее одной из самых популярных площадок Москвы.

«Виниловые кости», документация выставки, 1999 год.

В галерее, наряду с именитыми художниками 1990-х годов, выставлялись и молодые представители современной арт-сцены. В 1999 году в «XL Галерее» состоялась первая студенческая выставка «Виниловые кости» художников Института современного искусства Иосифа Бакштейна. На выставке были представлены работы Ирины Кориной и многих других молодых художников, которые только начинали свой творческий путь.

Выставочная деятельность «XL Галереи» характеризовалась некоммерческими проектами и сосредоточенностью на внутренних процессах, происходящих внутри узкой художественной среды того времени.

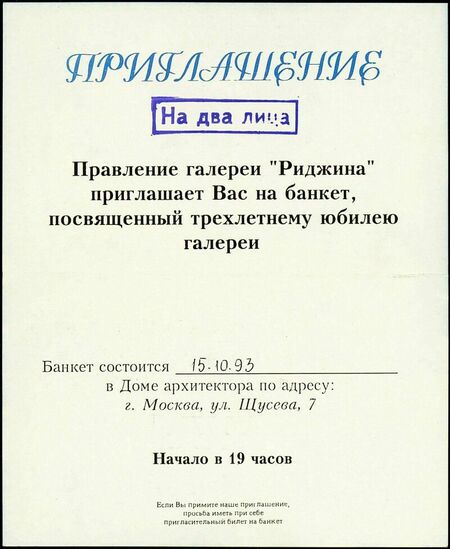

Галерея «Риджина»

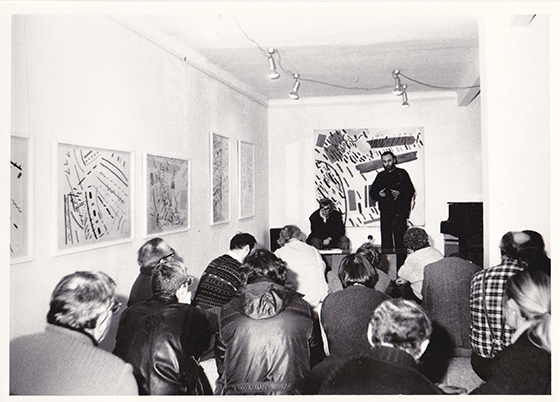

Галерея «Риджина» открылась российским предпринимателем Владимиром Овчаренко в 1990-м году. Изначально галерея носила светский характер и обрела популярность, когда ее куратором стал художник и представитель «московского акционизм», Олег Кулик.

С приходом Кулика выставочная политика галереи была кардинально пересмотрена, а сами выставки начинали носить провокационный характер, являясь ярким кураторским высказыванием и расширяя спектр экспозиционных подходов 1990-х. «Риджина», наряду с другими популярными галереями 1990-х, была сфокусирована на некоммерческой деятельности, что всегда было маркером финансовых рисков.

Инсталляция Андрея Монастырского «Окрестности галереи Риджина», куратор: Олег Кулик, 1992 год.

«Тогдашняя „Риджина“ была не столько галереей, сколько театром, — театром жестокой публичности, соблазна и бесстыжего слияния с коллективным телом. Голодную арт-тусовку увлекали богатыми пирами. Выставка картин Семена Файбисовича о первомайской демонстрации была лишь фоном для застолья и коллективного певческого ликования в стиле 30-х годов. Искусство и реальность должны были соединяться в почти порнографическом экстазе. Через несколько лет альянс Кулика с галереей распался в преддверии проекта, в котором он планировал устроить в галерее публичные роды.», — вспоминала искусствовед Екатерина Деготь.

Приглашение на банкет, посвящённый трёхлетнему юбилею галереи «Риджина», 1993 год.

Заключение второй главы

Чтобы подытожить анализ ключевых частных институций 1990-х годов, важно обратиться к одной из цитат Екатерины Деготь, характеризующей данный период.

«В России для большинства членов арт-мира девяностые годы рисуются каким-то беспрерывным крахом. Любое институциональное начинание оказывалось настолько слабо, что не выживало, как правило, и двух сезонов, а современное искусство в новой России оказалось не способно ни захватить власть, ни занять нишу достойной и осмысленной маргинальности», — писала Екатерина Деготь.

Несмотря на разные институциональные начинания, от Центра современного искусства до частных галерей, первая половина 1990-х закрывает вопрос институциональные различий, так как все сообща делали большое количество совершенно разных проектов в рамках общего художественного мира. Современное искусство постсоветской России представляло собой замкнутый круг единомышленников, которым не нужен широкий зритель. Художники были сфокусированы на анализе внутренних процессов и реализации самых радикальных проектов, интересных в профессиональных кругах. Это время отличалось высокой продуктивностью, эйфорией, невероятным количеством выставок и яркими вернисажами.

Вернисаж выставки «Море водки». Галерея в Трёхпрудном переулке, 1991 год.

Несмотря на то, что частные галереи формально отличались от просветительской функции, которую определил своей целью ЦСИ на Якиманке, и подразумевали коммерческие продажи работ художников, это не совпадало с реальностью. В 1990-х частные галереи практически ничего не продавали, а их главным фокусом были экспериментальные некоммерческие проекты и эстетическая провокативность, что во многом сводило функцию частной галереи к функции центра современного искусства.

Частные галереи не занимались продажами и продвижением художников и больше были сфокусированы на проведении ярких вернисажей, после чего их залы пустели. Массовый зритель постсоветской России был не готов к новому искусству, с ним не выстраивалась коммуникация, поясняющая его, поэтому можно отметить, что и галереям, и массовой аудитории это было взаимно не интересно.

Размытие институциональных и идейных границ, замкнутость художественного сообщества, отсутствие выстроенной системы финансирования и, как следствие, короткие жизненные циклы, — такими являлись характерные черты первых частных институций постсоветской России.

Ключевые государственные институции и культурные инициативы периода 1990–2010 годов

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ)

Хрупкость и «институциональную условность» Центра современного искусства на Якиманке, как частной институции, зависимой от частного капитала в условиях нестабильной экономической ситуации в первую очередь ощутил его основатель, Леонид Бажанов. Бажанов оставил пост директора ЦСИ и отправился на государственную службу в Министерство культуры, новым директором ЦСИ стал куратор и искусствовед — Виктор Мизиано.

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), здание на Зоологической улице

В 1992 году Леониду Бажанову удается убедить Министерство культуры в необходимости открытия Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Переход Бажанова еще более ярко обозначил проблему выживаемости частных институций и отсутствия центрального плана и вектора развития. Без стабилизации внешних факторов, которые планировалось выровнять путем перехода из частного в государственный институциональные сектор, амбициозные планы по развитию и масштабированию современного искусства по всей стране были невыполнимы. ГЦСИ стал первой государственной организацией, деятельность которой была посвящена только современному искусству, художественным руководителем ГЦСИ стал Леонид Бажанов.

Филиал ГЦСИ в Нижнем Новгороде, «Арсенал»

ГЦСИ начал успешно открывать филиалы по всей стране, создавая условия для знакомства с актуальными практиками современного искусства для художников, находящихся не в столице. К 2018 году ГЦСИ насчитывал 8 филиалов, во Владикавказе, Екатеринбурге (Уральский филиал), Калининграде (Балтийский филиал), Нижнем Новгороде («Арсенал»), Санкт-Петербурге (Северо-Западный филиал), Томске (Сибирский филиал), Самаре (Средневолжский филиал), Саратове (Саратовский филиал).

Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства, 2010 год

Самым ярким следствием важности государственной поддержки и регионального развития центров современного искусства является создание в 2010 году Уральской индустриальной биеннале современного искусства — международной выставки современного искусства, проходящей в Екатеринбурге и других городах Урала.

Мультимедиа Арт Музей, Москва

Важным участником художественной среды конца 1980-х годов являлась Ольга Свиблова. В 1990-х фокусом ее интереса стала современная фотография. Свиблова обладала талантом коммуникации и умела быстро налаживать необходимые для развития современного искусства и реализации собственных идей связи государственного уровня.

Ольга Свиблова и Леонид Бажанов. 1996. Фото: Сергей Борисов

В 1996 году Ольга Свиблова, при поддержке Правительством Москвы, открыла «Московский дом фотографии» (МДФ, с 2003 года «Мультимедиа арт музей» или МАММ). У МДФ был большой бюджет, который позволил Свибловой провести «Международную фотобиеннале в Москве» в этом же году.

«Идея сделать в Москве сначала фестиваль фотографии — Фотобиеннале — появилась в 1995 году в городе Париже. Это решение возникло как попытка осмыслить ситуацию с современным российским искусством, которым я занималась с 1983 года. Реальность была такой: в России работать с современным искусством было не просто трудно, а мягко говоря — невозможно. Вся ситуация его всплеска 1980-х к середине 90-х превратилась в жёсткую стагнацию. Не было государственных институций, поддерживающих современное искусство, не было рынка (в России он не успел сложиться, а на Западе рынок советского неофициального искусства рухнул в связи с кризисом начала 1990-х).», — отмечала Свиблова.

Ретроспективный проект «XL Галереи». Фото Владимира Фридкеса, 1996 год

Первая «Международная фотобиеннале в Москве» буквально захватила весь город, его поддерживали в том числе известные частные галереи. Ярким проектом стал ретроспективный фото-проект «XL Галереи», воплощенный в жизнь куратором Еленой Селиной и фотографом Владимиром Фридкесом. Селина и Фридкес провели студийную фотосъемку ключевых участников арт-сцены первой «пятилетки» постсоветской России, составив исторический срез новой эпохи.

Ольга Свиблова в Мультимедиа Арт Музее

В рамках развития «Московского дома фотографии», как институции, ежегодное проведение «Международного фотобиеннале в Москве» в «Манеже», играло важную просветительскую роль. Ольга Свиблова создавала масштабные проекты и системно работала с массовой аудиторией и московской публикой разных слоев, прививая любовь к фотографии, как к важной части современного искусства. Акцент на популяризации институциональной деятельности стал новым шагом, нетипичным для институций начала 1990-х годов, но важным, для укрепления институциональной стабильности, формирования привычки к современному искусству у массовой публики постсоветской России.

Первая «Международная фотобиеннале в Москве», газеты, 1996 год.

«Прискорбно и то, что в Москве не сложились ни публика, ни критика, способные воспринимать современное искусство. То есть коммуникация с обществом была минимальной. Поэтому первой задачей Фотобиеннале было привлечь публику к современному искусству через фотографию, которая более доступна, accessible. Одновременно была задача выставлять тех художников, которые остались в стране и смогли работать с новыми медиа — фотографией и видео.», — рассказывала Свиблова.

Московский музей современного искусства и институциональное развитие в 2000-х

Московский музей современного искусства (ММОМА) открылся в 1999 году при поддержке Правительства Москвы и Департамента культуры города. Он стал первым государственным музеем современного искусства. Директором музея был назначен скульптор Зураб Церетели, подаривший музею свою личную коллекцию. У ММОМА, помимо основного здания на Петровке, открылось три филиала в центре Москвы.

Интерьеры ММоМА на Петровке, 2010 год.

Московский музей современного искусства являлся финальной точкой институционального укрепления современного искусства в 1990-х и базой для его развития в 2000-х годах. К концу 1990-х стало очевидно, что стихийность и событийность художественных самоорганизаций и частных институций не способна сформировать условия для более стабильного развития, в русло которого постепенно встраивалось как само государство, так и художественная среда.

Первое десятилетие 2000-х сформировало новый взгляд на развитие современного искусства. Важной чертой осмысления художественной ценности современного искусства конца 1980-х и начала 1990-х являлось его закрепление на уровне государственных музеев первой величины.

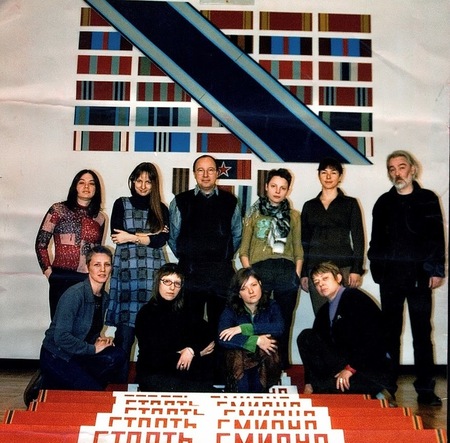

Сотрудники отдела новейших течений Новой Третьяковки на фоне инсталляций художника Бориса Орлова, 2006 год

В 2000-м году открывается первая экспозиция второй половины ХХ века в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Государственные музеи «законсервировали» прошедшее десятилетие в музейных фондах и новых экспозициях, сформулировав общую оптику восприятия прошедшей эпохи. В 2001 году на базе Новой Третьяковки открылся отдел новейших течений, который возглавил искусствовед Андрей Ерофеев. Ерофеев выстроил постоянную экспозицию, посвященную российскому искусству 1960–2000 годов в главном художественном музее страны.

Помимо закрепления современного искусства на уровне ключевых государственный культурных институций важную роль играла его популяризация. С этой целью в 2005 году открывается первая «Московская международная биеннале современного искусства». Подготовкой биеннале занимались Виктор Мизиано и Иосиф Бакштейн, которые прорабатывали идею яркой манифестации современного искусства, привлекая к ее разработке кураторов с мировым именем, среди которых был Ханс Ульрих Обрист.

Музей Ленина во время проведения 1-й Московской биеннале современного искусства, 2005 год

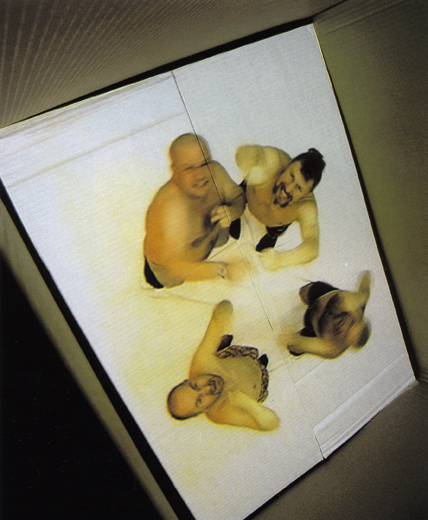

1. Группа «Синие носы». Маленькие человечки. 2004–2005 год 2. Группа Gelitin. Шишка-пипи. 2005 год

Для воплощения проекта в жизнь Мизиано и Бакштейн поступили на службу в РОСИЗО, чтобы реализовать биеннале на уровне Министерства культуры. Яркое и насыщенное параллельной программой открытие первой «Московской международной биеннале современного искусства» стало большим событием для Москвы, а его последующее системное проведение базой для формирования нового пласта ценителей современного искусства и коллекционеров. Этот пласт совсем скоро стал новой элитой и лег в основу формирования частных институций современного искусства в 2000-х годах.

Ключевые частные институции периода 2000-х годов

Популяризация современного искусства у нового пласта элиты, в руках которой был сосредоточен большой частный капитал стала толчком к развитию новых частных институций современного искусства в середине 2000-х.

«Прививка» в виде биеннале современного искусства, фотобиеннале и формирования постоянных экспозиций современного искусства на базе государственных институций была усвоена обществом и стала давать свои плоды. От полного непринятия современного искусства в середине 1990-х до его становления в ранг модного увлечения и способа собственной джентрификации прошло более десяти лет, за которые была проделана колоссальная работа по иституциональному становлению.

Арт-кластеры и фонды

Одной из первых частных инициатив 2000-х стало строительство кластера «АРТСтрелка» в 2004 году, по инициативе бизнесмена Александра Мамута и художника Владимира Дубосарского. Мамут пригласил Дубосарского разработать концепцию заброшенного здания и гаражей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и превратить пространство в новую точку притяжения культурного сообщества Москвы. «АРТСтрелка» просуществовала до 2009 года, один раз в месяц галереи культурного центра проводили вернисажи, динамично обновляя экспозицию.

Кластер «АРТСтрелка», 2004 год

1. Работа команды «56» в рамках проекта «Стена» на Арт-Стрелке, 2009 год 2. Работа художника M—City в рамках проекта «Стена» на Арт-Стрелке, 2009 год

Еще одной важной инициативой 2000-х становятся частные фонды и некоммерческие организации, вкладывающие средства в развитие современного искусства.

В 2003 году был основан фонд Стеллы Кесаевой Stella Art Foundation, «целью фонда является культурный обмен, поддержка российского искусства и молодых художников», — пишется на официальном сайте проекта. В рамках культурного обмена при финансовой поддержке фонда Стеллы Кесаевой были организованы такие выставки, как «Случай в музее и другие инсталляции» Ильи и Эмилии Кабаковых в Главном штабе Государственного Эрмитажа, «in situ» Игоря Макаревича и Елены Елагиной в Музее истории искусств в Вене и многие другие. Фонд открыл и собственное выставочное пространство на Мытной, где экспонировались молодые художники, выпускники ключевых российских институций современного искусства. В 2011, 2013 и 2015 Стелла Кесаева была назначена комиссаром павильона России на Венецианской биеннале.

Галерея Stella Art Foundation в Москве

В 2002 году Екатериной и Владимиром Семенихиными был создан фонд культуры «Екатерина», который, помимо выставочной деятельности, развивал деятельность издательскую. В 2009 году Леонидом Михельсоном был основан некоммерческий фонд V–A–C, который: «занимается развитием современной культуры через выставочную, просветительскую, издательскую и перформативную деятельность». Все перечисленные некоммерческие фонды ведут свою деятельность и сейчас.

ЦСИ Винзавод

Центр современного искусства Винзавод

В 2007 году в Москве открылся Центр современного искусства Винзавод (ЦСИ Винзавод), директором центра стала Софья Троценко. ЦСИ включал в себя кластер частных галерей и выставочное пространство самого Винзавода, ведущего некоммерческую деятельность. Для динамического развития центра современного искусства Софья Троценко пригласила на Винзавод ключевые галереи 1990-х, среди которых «Галерея XL», «Айдан», площадка VLADEY Владимира Овчаренко (экс «Риджина») и другие. Троценко предоставила им большие отреставрированные современные пространства по льготной цене. Первую выставку самого Винзавода курировал Олег Кулик.

Современные выставочные пространства ЦСИ Винзавод

На примере Винзавода, где к концу 2000-х было представлено большинство ключевых галерей 1990-х можно отследить институциональную трансформацию, которая произошла с течением времени. К концу 2000-х институции стали обладать большей властью и капиталами, подчиняя свободные стихийные художественные начинания своим правилам и своей системе ценностей. Современное искусство продолжало налаживать контакт с массовой аудиторией, таким образом привлекая все больше внимания и инвестиций, в том числе, государственных.

Музей современного искусства «Гараж»

Центр современной культуры «Гараж» был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем как некоммерческая организация, направленная на развитие современного искусства и культуры. Отличительной чертой «Гаража» являлся фокус не только на проведении выставок именитых деятелей современного искусства, но и на ведение издательско-просветительской деятельности, на сбор архива современного искусства и его переосмысление. Формирование теоретической базы позволило «Гаражу» стать музеем современного искусства в 2014 году и продолжить деятельность по его популяризации в России.

Музей современного искусства «Гараж» в Парке Горького в Москве

Таким образом, к концу 2000-х годов происходит большое институциональные усиление, как в государственном, так и в частном секторах. Для современного искусства 2000-х характерно проведение крупных биеннале, работа с массовой аудиторией и привлечение средств Министерства культуры, что в своей синергии дает эффект стабилизации институций. Если в 1990-х годах на первом плане были художники, то к концу 2000-х именно институции обладают большей властью и начинают диктовать свои правила и свое видение развития современного искусства.

Заключение

В заключении данного визуального исследования важно подчеркнуть, что в период с 1990-х по 2000-е годы в рамках формирования институциональной системы постсоветской России была проделана колоссальная работа. Протоинституциональные сквоты и любительские объединения конца 1980-х годов имели стихийный характер и больше представляли собой «тусовку» молодых художников, опьяненных свободой и большими надеждами. К началу 1990-х стало очевидно, что для общего концептуального развития и усиления жизнеспособности художественных организаций необходимо искать другие формы коллективной организации.

В 1990-м году Леонидом Бажановым был зарегистрирован Центр современного искусства на Якиманке, параллельно с ним бурно развивалась деятельность частных галерей. «Первая галерея», «Риджина», «XL-галерея» и многие другие открылись именно в начале 1990-х годов. Однако, как отметил Виктор Мизиано, все это было «попытками институализировать арт-тусовку», которые практически не увенчались успехом.

Характерной чертой 1990-х годов являлась институциональная размытость. И Центр современного искусства, и частные галереи воплощали в жизнь некоммерческие проекты разного спектра, по сути являя собой один большой и замкнутый в себе центр современного искусства, который ничего не зарабатывал.

Финансовые проблемы испытывали все частные институции, многие из которых через несколько ярких выставочных сезонов закрывались. Государственные культурные институции в 1990-е тоже столкнулись с кризисом и не могли заниматься поддержкой современного искусства, сосредоточившись на внутренних проблемах. Таким образом, несмотря на финансовые сложности, именно частные институции в первой половине 1990-х годов играли ключевую роль в поддержке и развитии современного искусства в России.

К середине 1990-х необходимость вмешательства государственного сектора в процессы построения институциональной системы становится очевидной. Несмотря на большой энтузиазм и работоспособность частные культурные институции характеризуются низкой выживаемостью, в первую очередь из-за финансовых трудностей.

В 1992 году Леониду Бажанову удается убедить Министерство культуры в необходимости открытия Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) и выделении бюджета на его развитие. Частичное решение финансовых проблем позволяет ГЦСИ масштабироваться и открывать свои филиалы по всей России.

Параллельно Ольга Свиблова начинает активную деятельность по популяризации современного искусства в массах. В начале 1990-х годов современное искусство было своим и для своих, во многом не понятным простому зрителю, который его закономерно отвергал. В 1996 году Свиблова провела первую «Международную фотобиеннале в Москве». Впоследствии биеннале проводилась ежегодно и постепенно приучала массового зрителя к современному искусству.

В 1999 году, в результате постепенной популяризации и признания современного искусства, открывается Московский музей современного искусства (ММОМА), первая государственная музейная институция, занимающаяся только современным искусством.

В 2000-м году в Новой Третьяковке на Крымском Валу открывается экспозиция второй половины ХХ века, а в 2001 году там же появляется «отдел новейших течений». Отдел выстроил постоянную экспозицию, посвященную российскому искусству 1960–2000 годов, закрепив современное искусство за главным художественным музеем страны.

Параллельно в 2000-е годы, благодаря многочисленным биеннале и вниманию государственных музеев к современному искусству, оно переходит в ранг престижного занятия, привлекает частные некоммерческие фонды, формирует новый кластер частных центров современного искусства, таких как «Винзавод» и «Гараж». 2000-е годы характеризуются стабилизацией институциональной системы и выводят институции с их оптикой, системой ценностей и видением будущего развития на первое место.

Андрей Ковалёв «Неокончательная история. Современное российское искусство в лицах», издательская программа музея современного искусства «ГАРАЖ», 2021

Стюарт Джеффрис «Все, всегда, везде. Как мы стали постмодернистами», издательство Ad Marginem, 2024

Мария Мороз, лекция «современные практики и тенденции в искусстве России»

Саша Обухова, цикл лекций «Строительство институциональной инфраструктуры в 1990-е»

Сеть архивов российского искусства, [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russianartarchive.net/ru (дата обращения 15.11.2025)

Художественный журнал, [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://moscowartmagazine.com (дата обращения 15.11.2025)

«Реконструкция. Reconstruction. 1990–2000. Часть 1», издательская программа музея современного искусства «ГАРАЖ», 2013

«Реконструкция. Reconstruction. 1990–2000. Часть 2», издательская программа музея современного искусства «ГАРАЖ», 2014

Электронная галерея VLADEY, [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vladey.net/ru/ (дата обращения 15.11.2025)

Газета «Коммерсант», [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/232469 (дата обращения 15.11.2025)

Сквот «Детский сад», URL: https://vladey.net/ru/news/77 (дата обращения: 15.11.2025)

Сквот «Детский сад», URL: https://moskvichmag.ru/gorod/1980-e-iz-podpolya-na-ulitsy/ (дата обращения: 15.11.2025)

Сквот в Фурманном переулке, URL: https://vladey.net/ru/news/77 (дата обращения: 15.11.2025)

Открытие выставочного зала любительского объединения «Эрмитаж, URL: https://iskusstvo-info.ru/mariya-bavykina-vladislav-efimov-vremya-neposredstvennoj-fotografii/ (дата обращения: 15.11.2025)

Экспозиции объединения «Эрмитаж», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F6064 (дата обращения: 15.11.2025)

Экспозиционные залы выставки «Ретроспекция творчества московских художников 1957 — 1987», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F2059 (дата обращения: 15.11.2025)

Объединение «Эрмитаж», пригласительный билет, URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/E10562 (дата обращения: 15.11.2025)

«Клуб авангардистов (КЛАВА)», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/V1421 (дата обращения: 15.11.2025)

Экспозиция выставки «Клуба авангардистов» в Сандуновских банях, URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F12202 (дата обращения: 15.11.2025)

Иосиф Бакштейн, URL: https://www.sobaka.ru/city/portrety/4344 (дата обращения: 15.11.2025)

Леонид Бажанов, URL: https://lenta.ru/comments/news/2025/01/11/umer-izvestnyy-rossiyskiy-iskusstvoved-bazhanov/ (дата обращения: 15.11.2025)

Леонид Бажанов, Иосиф Бакштейн, Илья Кабаков на акции группы «Коллективные действия», URL: https://artguide.com/posts/935 (дата обращения: 15.11.2025)

Маргарита Тупицына и Иосиф Бакштейн в Институте проблем современного искусства в Москве, URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F8321 (дата обращения: 15.11.2025)

Помещения галерей на Якиманке: «TV-галерея», «СТудия20», «1.0», «Дар», 1997 год. Фотография: Владислав Ефимов, URL: https://iskusstvo-info.ru/mariya-bavykina-vladislav-efimov-vremya-neposredstvennoj-fotografii/ (дата обращения: 15.11.2025)

Макет реконструкции зданий ЦСИ, URL: https://www.colta.ru/articles/art/26526-istoriya-tssi-na-yakimanke-10-dokumentov?part=2 (дата обращения: 15.11.2025)

Проект Антона Ольшванга «Полиэфиры». Виды экспозиции в галерее «1.0», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F6665 (дата обращения: 15.11.2025)

Афиша выставки Александра Ройтбурда «Портрет. Дамы. В белом», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/E4938 (дата обращения: 15.11.2025)

Айдан Салахова, Александр Якут и Евгений Митта, URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/V1413(дата обращения: 15.11.2025)

Сергей Шутов, Юрий Аввакумов. «Неликвиды», фрагмент выставки в «Первой галерее», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/E950 (дата обращения: 15.11.2025)

Выставка «Милосердие». Галерея в Трёхпрудном переулке, URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F13235 (дата обращения: 15.11.2025)

Выставка «Милосердие». Галерея в Трёхпрудном переулке, URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F13034 (дата обращения: 15.11.2025)

Выставка Дмитрия Гутова «Мелочи нашей жизни», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F13365 (дата обращения: 15.11.2025)

«Виниловые кости», документация выставки, URL: https://moscowartmagazine.com/issue/77/article/1692(дата обращения: 15.11.2025)

«Виниловые кости», документация выставки, URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/V10406 (дата обращения: 15.11.2025)

Инсталляция Андрея Монастырского «Окрестности галереи Риджина», URL: http://flibusta.site/b/775393/read (дата обращения: 15.11.2025)

Приглашение на банкет, посвящённый трёхлетнему юбилею галереи «Риджина», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/E158 (дата обращения: 15.11.2025)

Вернисаж выставки «Море водки», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F13259 (дата обращения: 15.11.2025)

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), URL: https://www.afisha.ru/msk/museum/gcsi-7412/ (дата обращения: 15.11.2025)

Филиал ГЦСИ в Нижнем Новгороде, «Арсенал», URL: https://www.sobaka.ru/nn/entertainment/art/144316(дата обращения: 15.11.2025)

Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства, URL: http://1to1.pro/1st_ural_biennal/ (дата обращения: 15.11.2025)

Ольга Свиблова и Леонид Бажанов, URL: https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/intervju/10082-olga_sviblova._rabotat_v_nastojaschem_na_buduschee/ (дата обращения: 15.11.2025)

Ретроспективный проект «XL Галереи». Фото Владимира Фридкеса, URL: https://borisyukhananov.ru/now/index.htm?id=321 (дата обращения: 15.11.2025)

Ольга Свиблова в Мультимедиа Арт Музее, URL: https://mostmag.ru/kak-v-parizhe-i-luchshe-kak-olga-sviblova-stala-direktorom-mamm/ (дата обращения: 15.11.2025)

Первая «Международная фотобиеннале в Москве», газеты, URL: https://dzen.ru/b/YpmbIEDPqieGoREb (дата обращения: 15.11.2025)

Интерьеры ММоМА на Петровке, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Московский_музей_современного_искусства#/media/Файл: MMSI_na_Petrovke_16_by_shakko.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

Сотрудники отдела новейших течений Новой Третьяковки на фоне инсталляций художника Бориса Орлова, https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F3401 (дата обращения: 15.11.2025)

«Московская международная биеннале современного искусства», URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_биеннале_современного_искусства#/media/Файл: TN_1_moskow_biennale_of_contemprary_art0136.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

Группа «Синие носы». Маленькие человечки, URL: https://artguide.com/posts/879 (дата обращения: 15.11.2025)

Группа Gelitin. Шишка-пипи, URL: https://artguide.com/posts/879 (дата обращения: 15.11.2025)

Кластер «АРТСтрелка», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F7557 (дата обращения: 15.11.2025)

Работа команды «56», URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F7557 (дата обращения: 15.11.2025)

Работа художника M—City, URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F7559 (дата обращения: 15.11.2025)

Галерея Stella Art Foundation в Москве, URL: https://www.afisha.ru/msk/gallery/stella-art-foundation-1476/reviews/ (дата обращения: 15.11.2025)

Центр современного искусства ВИнзавод, URL: https://www.afisha.ru/msk/other/centr-sovremennogo-iskusstva-vinzavod-6227/ (дата обращения: 15.11.2025)

Музей современного искусства «Гараж» в Парке Горького в Москве, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гараж_%28музей%29#/media/Файл: Здание_Музея_современного_искусства_«Гараж».jpg (дата обращения: 15.11.2025)