Диалектика пути в кинематографе Аббаса Киаростами. Процесс / цель

Концепция

Аббас Киаростами, ключевая фигура иранской новой волны, создал уникальный кинематографический язык, в котором исследование пути становится центральной философской и визуальной метафорой. Его творчество, отмеченное «Золотой пальмовой ветвью» в Каннах за фильм «Вкус вишни», характеризуется смешением документального и игрового начала, использованием непрофессиональных актеров и глубоким интересом к темам жизни, смерти и человеческой стойкости. Данное визуальное исследование сосредоточено на диалектике пути и цели в пяти его ключевых работах, образующих смысловую и хронологическую дугу: от «Где дом друга?» (1987) до «Ветер унесет нас» (1999). Концепция исследования строится на анализе того, как режиссер через специфические визуальные средства утверждает ценность процесса движения над конечной целью, превращая дорогу в пространство этического и экзистенциального прозрения.

Структура исследования выстроена вокруг двух фундаментальных аспектов киноязыка Киаростами, которые напрямую служат раскрытию главной темы. Первая глава, «Визуальная организация пути», анализирует пространственные компоненты. В ней дорога исследуется как лабиринт и рамка. Этот анализ покажет, как петляющие тропы и статичные кадры, снятые через лобовое стекло автомобиля или дверной проем, создают ощущение сложного, часто циклического поиска и визуально отделяют мир пути от мира цели. Кроме того, в этой главе рассматривается роль витальных акцентов как цветовых и тактильных маркеров торжества жизни, вспыхивающих на фоне аскетичного пейзажа или руин.

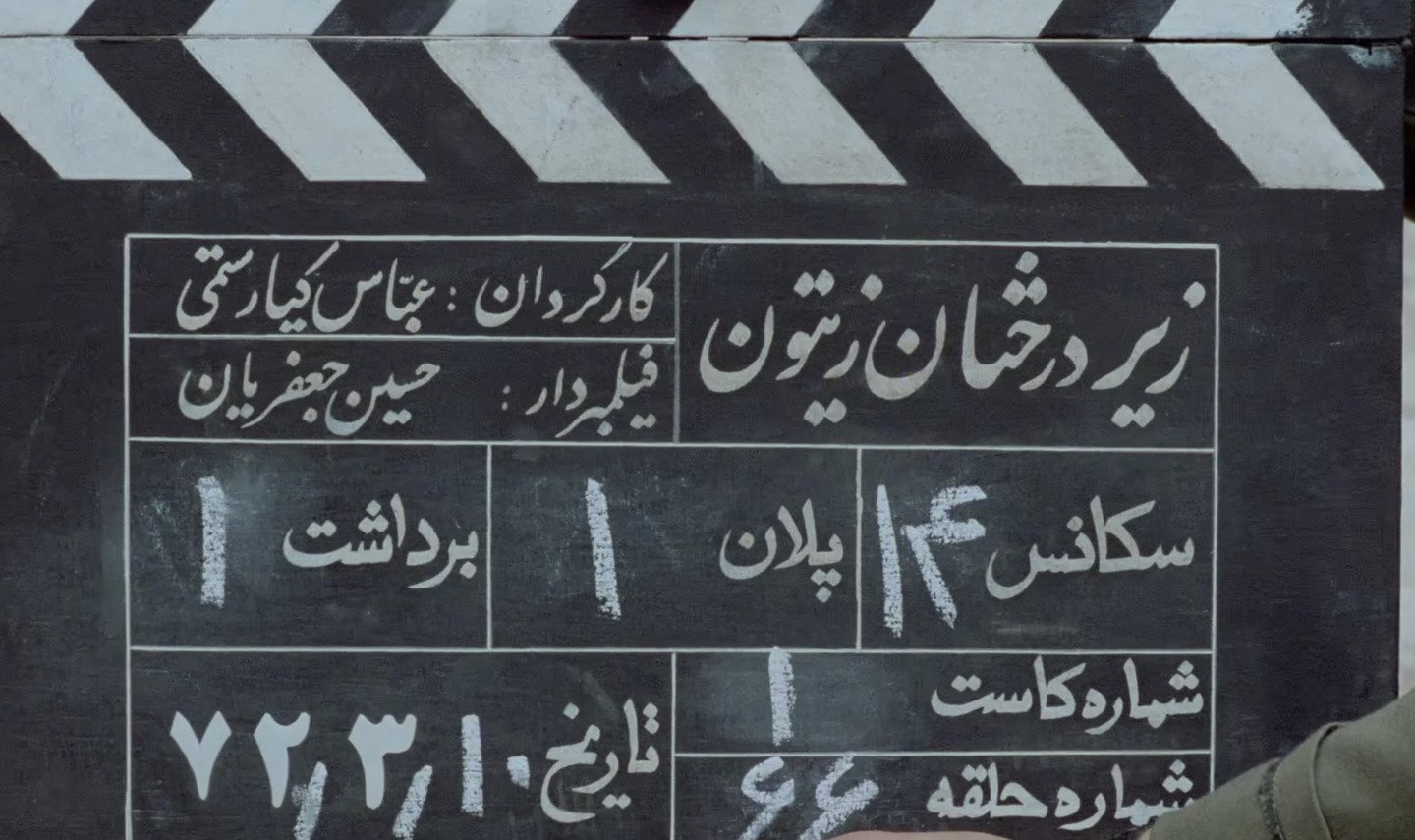

титры «Где дом друга?», 1987 / «Жизнь и ничего более», 1992 / «Сквозь оливы», 1994 / «Вкус вишни», 1997 / «Нас унесёт ветер», 1999 / Аббас Киаростами

Вторая глава, «Время как процесс», посвящена темпоральности. Она исследует, как монтаж, в частности использование длинных дублей и план-эпизодов, заставляет зрителя физически прожить протяженность и реальное время пути вместе с героем, что создает эффект документальной достоверности. Кульминацией этого анализа становится исследование открытых финалов. Эти финалы, будь то растворение героев в пейзаже в «Сквозь оливы» или радикальный переход на видеопленку в «Вкусе вишни», концептуально отрицают саму идею конечной цели. Они переводят фокус с фабульной развязки на этическое или метафизическое прозрение, оставляя зрителя в состоянии активного со-размышления, что полностью соответствует философии режиссера, видевшего в кинематографе незавершенное искусство, требующее творческого участия аудитории. Таким образом, предложенная структура позволяет системно доказать, как форма и содержание в фильмах Киаростами работают в неразрывном единстве, превращая дорогу из простого сюжетного элемента в универсальный метод познания мира и себя.

1. Визуальная организация пути

1.1 дорога как лабиринт и рамка как барьер

«Где дом друга?», Аббас Киаростами, 1987

В «Где дом друга?» Киаростами превращает топографию деревни в визуальную метафору этического выбора. Крутые, петляющие тропы и лестницы создают ощущение непреодолимого лабиринта, где физическое движение равноценно моральному усилию. Содержание кадра передает не столько географию места, сколько «ландшафт» души ребенка — одиночество и упрямую решимость в сделанном им моральном выборе. Рамки (двери, окна) визуально отделяют мир равнодушных взрослых, поглощенных рутиной, от мира ребенка, живущего порывом дружбы и долга.

«Где дом друга?», Аббас Киаростами, 1987

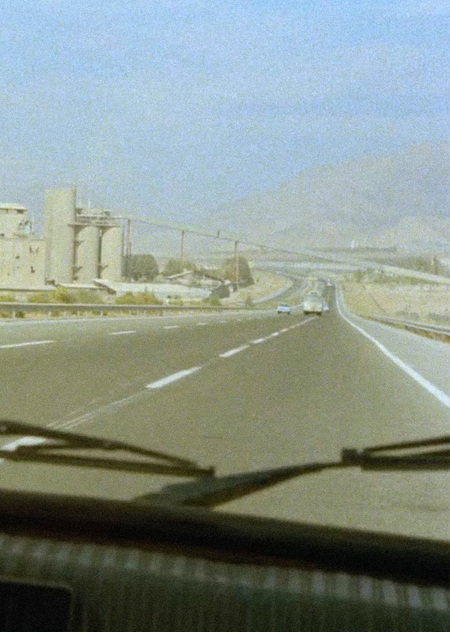

«Жизнь и ничего более», Аббас Киаростами, 1992

«Жизнь и ничего более», Аббас Киаростами, 1992

В «Жизнь и ничего более» дорога — это шрам на теле земли, путь сквозь тотальное разрушение. Киаростами противопоставляет хрупкий, подвижный мир автомобиля статичному, безжизненному миру руин. Поездка на машине становится метафорой работы сознания, которое вынуждено медленно и мучительно прокладывать себе маршрут сквозь травмирующий хаос утраты и разрушения.

«Жизнь и ничего более», Аббас Киаростами, 1992

«Жизнь и ничего более», Аббас Киаростами, 1992

Автомобильные стекла в «Жизнь и ничего более» становятся главной рамкой, через которую отец с сыном наблюдают последствия катастрофы, оставаясь в относительной безопасности. Автомобиль выполняет функцию кинопленки — он фиксирует реальность, оставаясь от нее отделенным. Эта рамка создает критическую дистанцию, позволяющую не утонуть в отчаянии, а осмыслить его, увидеть происходящее со стороны и заметить проблески жизни и надежды на её продолжение.

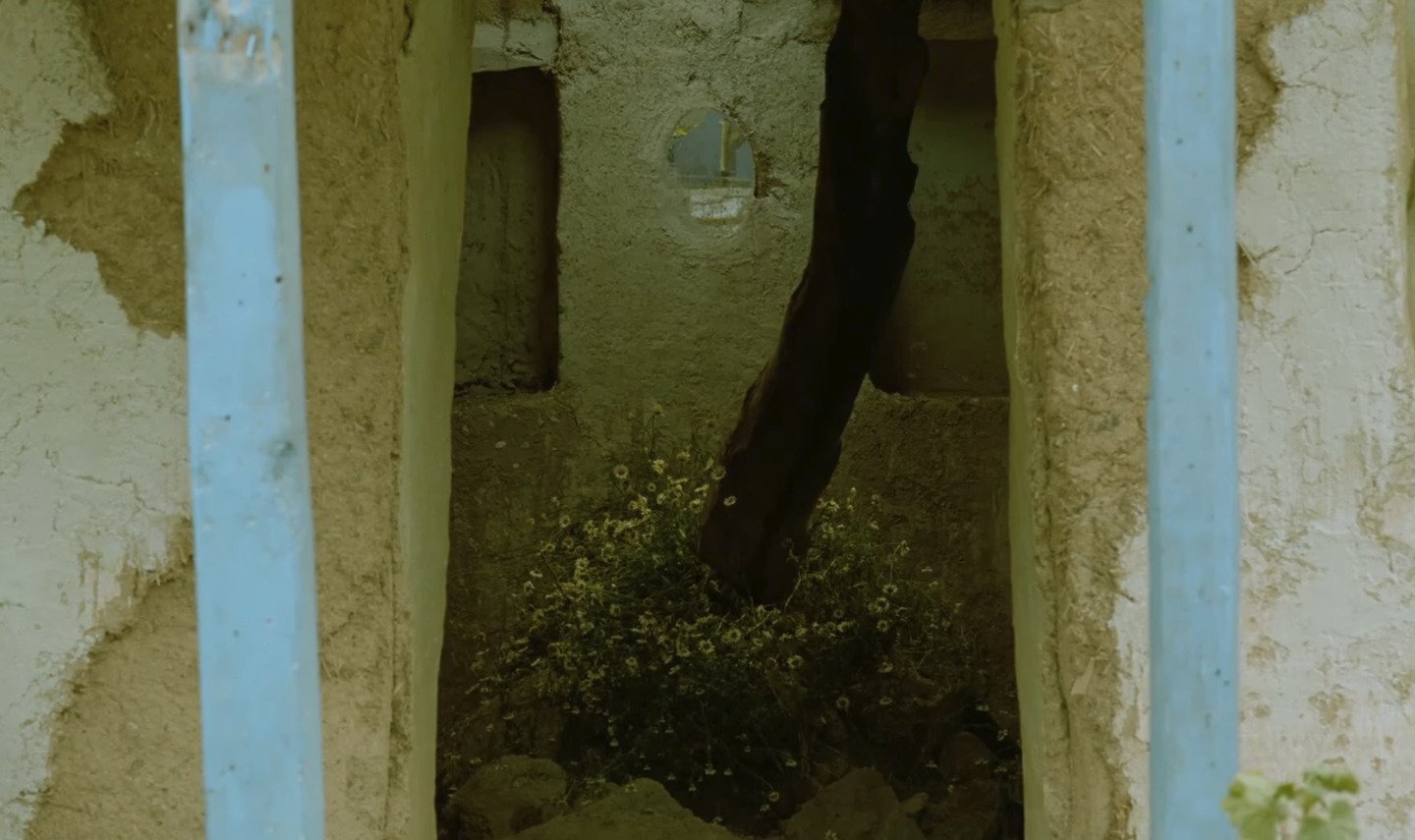

«Сквозь оливы», Аббас Киаростами, 1994

В «Сквозь оливы» в отличие от предыдущих фильмов, путь — это не линейное движение (и уже не столько буквальное движение по дороге), а циклическое хождение по кругу, как на съемочной площадке. Киаростами использует пространство разрушенной деревни и оливковой рощи как лабиринт, в котором разворачивается ритуал ухаживания. Безуспешные повторяющиеся попытки Хуссейна сделать предложение руки и сердца Тахере рифмуются с множеством дублей, которые делаются снова и снова после очередной игровой неточности.

Ключевой рамкой становится четвертая стена, которую Киаростами последовательно разрушает, заставляя зрителя постоянно осознавать процесс создания фильма (в первой сцене актер рассказывает, что будет играть роль режиссера и действие происходит в Кокере). Рамки здесь находятся внутри рамок: один кадр может содержать множество смысловых слоев (когда начинается съемка сцены с потерей носков, становится очевидно, что это фрагмент из «Жизнь и ничего более»).

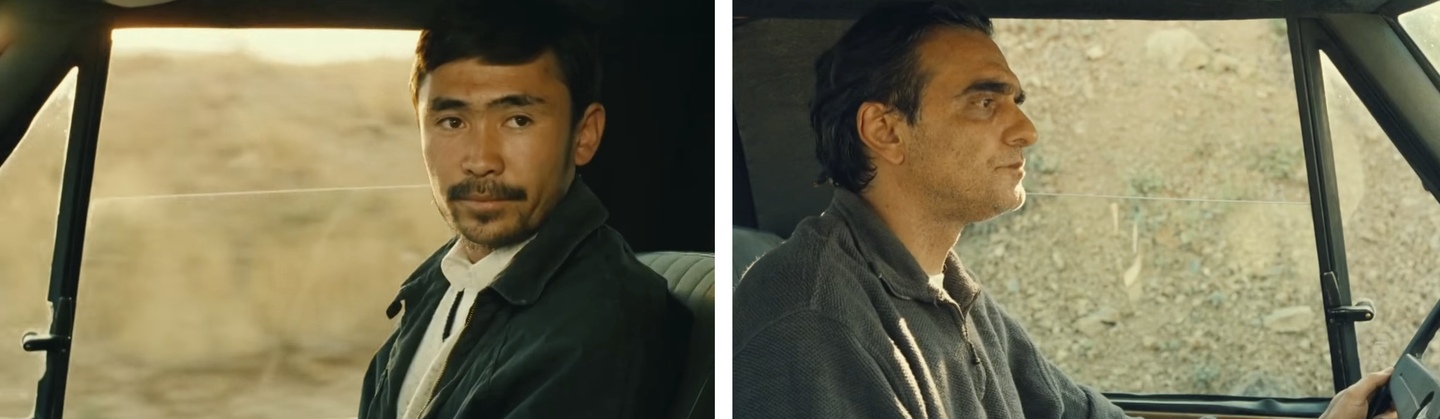

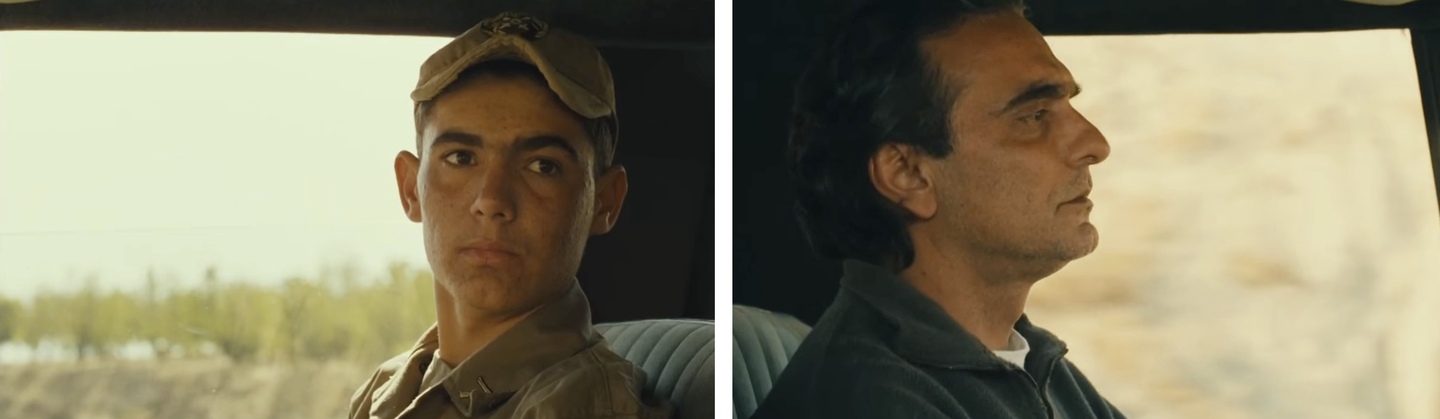

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997

Во «Вкусе вишни» путь окончательно теряет географическую цель и становится круговым движением по лабиринту экзистенциального отчаяния. Дорога ведет не куда-то, а всегда возвращает героя к одному и тому же месту — вырытой могиле. Главной визуальной рамкой становится лобовое стекло автомобиля, которое служит одновременно и барьером, отделяющим господина Бади от мира, и видоискателем, через который он исследует жизнь в поисках аргумента против смерти.

«Нас унесёт ветер», Аббас Киаростами, 1999

Дорога в «Нас унесёт ветер» — это не линейный маршрут, а ритуальное, циклическое возвращение в деревню, из которой герой никак не может уехать. Инженер постоянно поднимается в машине на холм, чтобы поймать сигнал мобильной связи, и спускается обратно в деревню. Эта петляющая горная дорога становится визуальной метафорой его тщетных попыток связаться с внешним миром и его духовного тупика. Рамкой служат узкие улочки деревни и дверные проемы, которые отражают внутренние ограничения героя, в то время как бескрайние пейзажи остаются лишь фоном, на который он не обращает внимания.

1.2. витальные акценты

«Где дом друга?», Аббас Киаростами, 1987

В противовес пустынному ландшафту и безразличному миру взрослых в «Где дом друга?» Киаростами вводит тактильные, осязаемые детали, которые становятся визуальными символами ответственности и неравнодушия (крупный план рук Ахмеда, бережно держащих тетрадь своего друга). Яркие цветовые акценты на приглушенном фоне маркируют ощущения надежды и чистоты помыслов главного героя (закрытая ярко-голубая дверь во время поисков дома товарища).

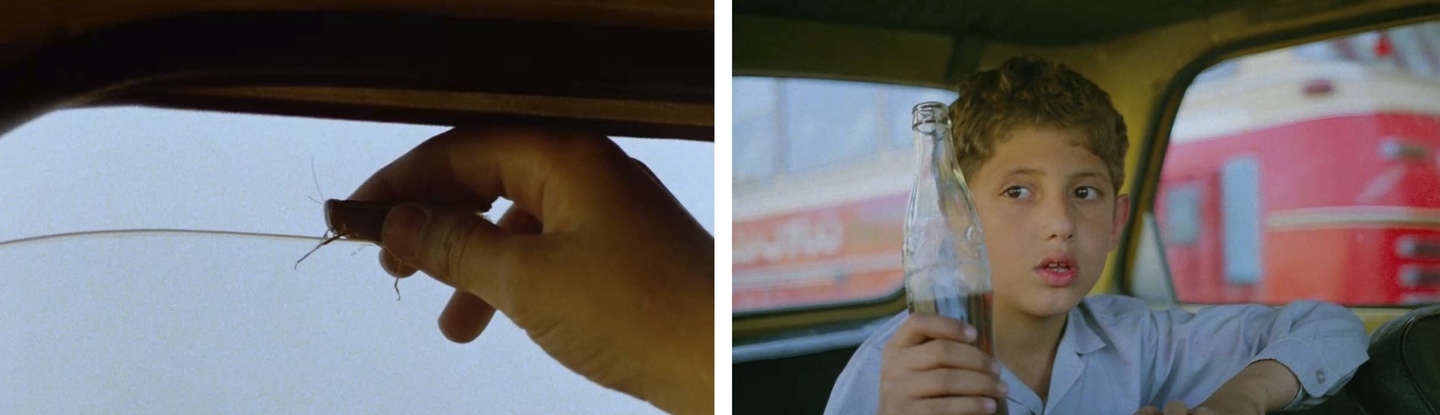

«Жизнь и ничего более», Аббас Киаростами, 1992

На фоне всепоглощающего хаоса смерти в «Жизнь и ничего более» Киаростами встраивает в повествование серию простых, но сильных визуальных и нарративных акцентов. Кузнечик, которого подбирает в дороге Пуя; газировка, найденная мальчиком среди развалин; пара, поженившаяся на следующий день после катастрофы; помощь незнакомому старику; вода из родника и антенна для просмотра футбола в лагере пострадавших — всё это становится актами стихийного сопротивления небытию. В мире, лишенном устойчивости, именно простые радости и добрые жесты превращаются в точки опоры, вокруг которых кристаллизуется жизнь. И в этой системе ценностей именно процесс — само пребывание в дороге, внимание к мимолетным проявлениям бытия — одерживает победу над целью путешествия.

«Сквозь оливы», Аббас Киаростами, 1994

«Сквозь оливы», Аббас Киаростами, 1994

На фоне разрухи и социальных барьеров в «Сквозь оливы» символами жизни становятся обыденные предметы. Хрупкие цветочные горшки, пережившие землетрясение, сопровождают повествование на протяжении всего фильма, выражая собой и простую радость бытия, и зарождающиеся чувства главных героев. Цветущие сады, зелень, оливковая роща сводят на нет воздействие природной катастрофы, противопоставляя смертоносному хаосу жизнеутверждающую силу природы.

Вышитое платье, которое Тахере хочет надеть на съемки, вопреки требованиям команды, яркий, неподходящий наряд, визуально маркирует ее личное достоинство и живое непокорное волеизъявление.

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997

Во «Вкусе вишни» ключевым витальным акцентом и аргументом против смерти становится вишня/шелковица — символ, который никто не пробует на экране, но чей образ становится метафорой простых радостей бытия (о ней рассказывает таксидермист, как о том, что остановило его самого от самоубийства).

Также важную роль в аскетичном визуальном пространстве фильма играют редкие проблески умиротворенной красоты реального момента: закат; след в небе от пролетающего самолета; женщины, развешивающие белье; тренировка на спортивной площадке.

«Нас унесёт ветер», Аббас Киаростами, 1999

В «Нас унесёт ветер» витальными акцентами становятся фрагменты размеренного, чувственного течения жизни деревни — сбор урожая, прием пищи, выпас скота. Величавые, циклические процессы противопоставлены суетливым действиям героя, чья рабочая цель контрастирует с подлинной, вечной жизнью, протекающей вне его поля зрения. Этот контраст и является главным двигателем диалектики пути и цели в фильме.

2. Время как процесс

2.1. Монтаж

«Где дом друга?», Аббас Киаростами, 1987

В «Где дом друга?» отказ от экспрессивного монтажа в пользу длинных дублей, следующих за Ахмедом, заставляет физически прожить время и протяженность его пути. Это создает эффект документальной достоверности и превращает просмотр в сопереживание усталости, отчаяния и решимости мальчика. Реальность времени усиливается, простое действие приобретает значимость, и моральный выбор выходит на первый план.

«Жизнь и ничего более», Аббас Киаростами, 1992

План-эпизоды и сюжетная монотонность повествования в «Жизнь и ничего более» заставляют зрителя напрямую стать пассажиром путешествия. Киаростами не сокращает время дороги, не отказывается от всех деталей, сопутствующих ей. Именно такой монтаж позволяет подсветить все происходящие встречи, разговоры и молчаливое созерцание с точки зрения смысла. Процесс пути и то, какие откровения происходят в ходе него оказываются важнее, чем поиск конкретных людей, чем цель самого путешествия. Время, потраченное на путь, и есть главное событие. Для Киаростами монтаж — это не инструмент для создания драмы, а способ сохранения целостности времени и пространства, в котором драма рождается сама собой, из взаимодействия персонажей.

«Сквозь оливы», Аббас Киаростами, 1994

Длинные дубли в «Сквозь оливы», фиксирующие многочисленные повторы одной и той же сцены съемок фильма внутри фильма, служат двойной цели. Они не только создают эффект реального времени, но и становятся визуальной метафорой упорства и настойчивости Хуссейна. Процесс съемки становится отражением его жизненного пути.

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997

План-эпизоды во «Вкусе вишни» наиболее остро ощущаются в индустриальных локациях стройки. Одинокие песчаные ландшафты, по которым бродит Бади, визуализируют внутреннее состояние отчаяния главного героя, делая его осязаемым.

Важной деталью с точки зрения монтажа также является и то, что во время диалогов в машине показываются попеременно то Бади на месте водителя, то его собеседник на месте пассажира, но никогда не попадают в кадр оба участника разговора одновременно. Этот прием подчеркивает непреодолимую дистанцию между Бади и окружающими.

«Нас унесёт ветер», Аббас Киаростами, 1999

Длинные планы в «Нас унесёт ветер» используются для создания ощущения томительного ожидания и реальности времени. Сцены, где Бехзад говорит по телефону или беседует с местными жителями, длятся очень долго, погружая зрителя в то же мучительное подвешенное состояние, в котором пребывает герой. Процесс ожидания становится главным процессом фильма. Но ключевыми с точки зрения смысла становятся план-эпизоды, где реальный окружающий мир напоминает Бехзаду о себе и о том, что на самом деле важно (фрагмент, в котором инженер после телефонного разговора видит ползущую черепаху).

2.2. Финал

«Где дом друга?», Аббас Киаростами, 1987

Истинным финалом в «Где дом друга?» является не достижение цели (возвращение тетради), а эмоциональное и этическое преображение, произошедшее в процессе пути. Тетрадь с выполненным домашним заданием и вложенным в нее цветком, который Ахмед получает от старика в процессе поисков друга — это визуальный символ, фиксирующий ценность пройденного пути. Фильм заканчивается не сюжетной развязкой, не ответом на вопрос из названия фильма, а смещением фокуса с фабульной цели на этический результат, оставляя зрителя с ощущением чуда обыденности, а не завершенности истории.

«Жизнь и ничего более», Аббас Киаростами, 1992

В финале «Жизнь и ничего более» главный герой видит на холме две фигуры. По контексту повествования кажется, что это и есть те самые мальчики, которых он разыскивал весь фильм. Они намеренно показаны издалека и едва различимо: выполненная цель оказывается вторична с точки зрения смысла, вложенного режиссером. Неслучайно повествование заканчивается на следующем кадре, где главный герой едет по дороге обратно (снова общий план с едва различимым объектом): после ужаса всего увиденного цикл жизни начинается заново. Жизнь продолжается.

Финал не навязывается, а позволяет заново перебрать в голове увиденное и обратить внимание, не на итог, но на то, что произошло в процессе.

«Сквозь оливы», Аббас Киаростами, 1994

Киаростами отказывается давать зрителю ответ, достигает ли Хуссейн своей цели в финале «Сквозь оливы». Вместо этого он создает визуальную метафору всего своего кинематографа: человеческие фигуры, уменьшающиеся до точек на фоне величественного пейзажа. Итог их разговора не важен — важен сам факт этого движения навстречу другому. Повторяющиеся без видимого успеха действия — будь то многократные дубли в кино или настойчивые попытки Хуссейна жениться — отражают суть жизни как опыта, а не как достижения цели. Искусство и жизнь возрождаются не в грандиозных жестах, а в упрямых, повседневных попытках наладить диалог.

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997

Финал «Вкуса вишни» — это не один, а два финала, поставленные под сомнение третьим. Сначала Киаростами доводит историю Бади до кульминации (ночь, могила, гроза), но намеренно не показывает, жив он или мертв по итогу. Затем следует радикальный монтажный переход к эпилогу на кинопленке, где мы видим живого актера на фоне цветущей природы и слышим джазовую музыку. Этот прием, по словам самого режиссера, призван разрушить эмоциональный захват зрителя и напомнить, что «жизнь продолжается» независимо от выбора отдельного человека, а также передать право поставить точку в истории самому зрителю.

«Нас унесёт ветер», Аббас Киаростами, 1999

Финал «Нас унесёт ветер» — это не ответ на вопрос, снимет ли Бехзад свой репортаж похорон, а его этическое и экзистенциальное прозрение. Кость — универсальный символ смерти и тленности. Однако, бросая ее в поток воды — классический символ времени и жизни, — Бехзад не просто констатирует смерть. Он символически возвращает смерть в цикл природы, тем самым принимая ее как неотъемлемую и естественную часть бытия. Это жест примирения с тем порядком вещей, который он тщетно пытался нарушить своим преждевременным вторжением. Бехзад прекращает борьбу и позволяет вещам идти своим чередом, что является ключевым экзистенциальным прозрением. Признавая смерть, герой впервые по-настоящему ощущает вкус жизни.

Заключение

В кинематографе Аббаса Киаростами тема пути обретает философскую глубину, последовательно трансформируясь от простого физического движения к сложному метафизическому поиску. Через пять ключевых фильмов режиссер выстраивает стройную диалектику пути и цели, где процесс неизменно побеждает конечный пункт назначения, а подлинное открытие заключается не в достижении, а в самом движении.

Эволюция этой темы начинается с «Где дом друга?» (1987), где дорога мальчика Ахмеда по петляющим тропам деревни представляет собой базовый этический выбор. Визуальная строгость и длинные планы, следующие за героем, физически передают трудность и протяженность его маршрута, визуализируя моральное усилие. Цель — вернуть тетрадь — оказывается лишь предлогом для совершения поступка, истинный же смысл кристаллизуется в финале в виде вложенного в тетрадь цветка, символизируя пройденный путь, а не формальный результат.

В «Жизнь и ничего больше…» (1992) путь усложняется, становясь дорогой сквозь коллективную травму. Дорога здесь — это шрам на поверхности земле, а автомобиль — рамка, через которую герои и зрители наблюдают руины, оставаясь на дистанции. Однако фильм превращает похороны в гимн жизни, исследуя не саму катастрофу, а трещины, сквозь которые она прорастает. Яркие витальные акценты становятся точками сопротивления небытию, утверждая истину, что жизнь пробивается в самых неожиданных деталях и актах заботы, а не в достижении изначальной цели поиска.

Тема достигает новой стадии в «Сквозь оливы» (1994), где путь превращается в циклический ритуал. Фильм строится на повторах и длинных дублях, визуализирующих настойчивые, но нерешительные попытки героя установить диалог с возлюбленной. Цель (согласие девушки) постоянно откладывается, а путь-ухаживание, сам процесс диалога, отражает суть жизни как опыта, а не как достижения цели.

Апогей диалектики пути и цели представлен во «Вкусе вишни» (1997) — экзистенциальном путешествии. Автомобиль здесь окончательно становится философским пространством, а петляющая дорога — метафорой сознания, блуждающего между жизнью и смертью. Радикальный финал, где повествование переключается на видео с актерами на фоне зеленеющей листвы, является окончательным разрывом с целью (самоубийством) и свершившимся актом торжества «жизни и ничего больше», доказывающим, что процесс поиска сам по себе является отражением сути бытия.

Завершает эту эволюцию «Ветер унесет нас» (1999), где путь обретает метафизическое измерение. Физическое движение здесь сведено к ритуальному подъему и спуску по одному холму, а истинный путь героя разворачивается в его сознании. Фильм мобилизует взгляд зрителя, заставляя его обрести зрячий взгляд на то, что происходит помимо суетливых целей героя. Его финальное участие в простом ритуале (бросок кости) знаменует отказ от ложной цели (съемки репортажа похорон) и прозрение, что смысл скрыт не в фиксации жизни, а в самом прочном, длящемся и непрерывном акте бытия.

Таким образом, в своих фильмах Аббас Киаростами последовательно размывает цель, смещая фокус на процесс. От этического квеста через преодоление коллективной травмы и межличностного ритуала к экзистенциальному и, наконец, метафизическому поиску, дорога у Киаростами эволюционирует в универсальный метод познания. Его герои приходят к осознанию, что истина не является точкой прибытия, а рождается и непрерывно раскрывается в самом движении, в диалоге, в акте внимательного взгляда на окружающий мир.

Нанси Ж.-Л. Очевидность фильма: Аббас Киаростами / Пер. с фр. А. Гараджи. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. — 176 с.

Saeed-Vafa M., Rosenbaum J. Abbas Kiarostami. — 2nd ed. — Urbana: University of Illinois Press, 2018. — 232 p.

Мулле Л. (Luc Moullet). Стилистические диспозитивы Киаростами // Современное кино. — 2015. — № 4. — С. 15-23.

Mahboobkhah A. Kiarostami’s Way: The Art of Return // Senses of Cinema. — 2025. — Issue 113.

McGrath K. Lying About Homework (Abbas Kiarostami, 1989) // Senses of Cinema. — 2020. — Issue 95.

Артамонов А. Взгляд из зала: Аббас Киаростами и мир, в котором… // Искусство кино. — 2021. — № 5/6.

Долинина Е. Коды Киаростами // The Blueprint. — 2021. — 11 ноября.

Долин А. Вы знаете Аббаса Киаростами? Если нет, вас ждет много интересного // Meduza. — 2021. — 30 июня.

Encyclopaedia Iranica. Kiarostami, Abbas.