Декадентский Ленинград в неофициальной фотографии 70х-90х

Содержание

1. Концепция 2. Блеск и нищета 3. Странные незнакомцы 4. Достоевщина 5. Одиночество в большом городе 6. Заключение 7. Источники

Концепция

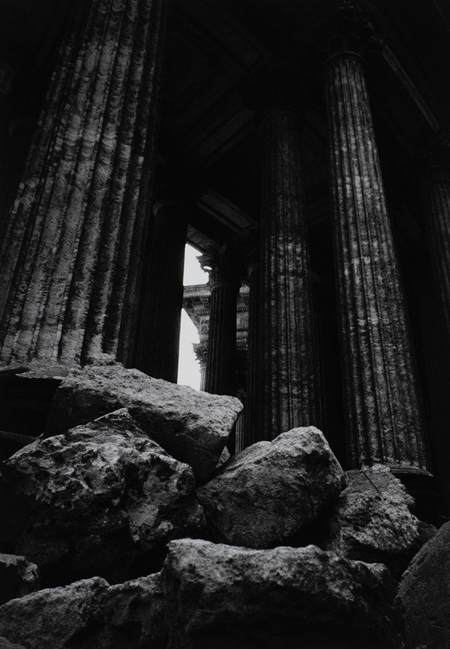

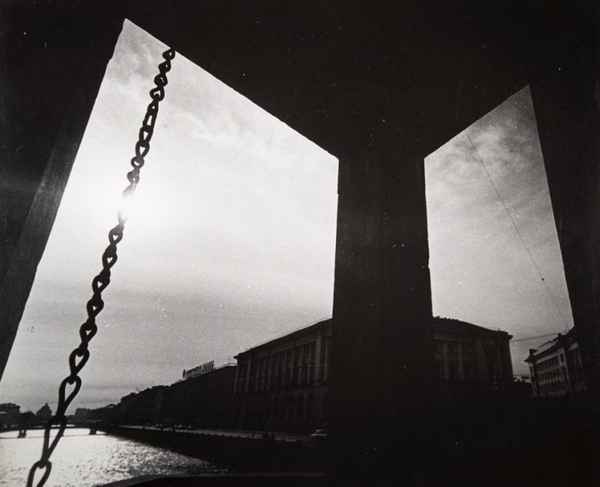

Ленинградский фотоандеграунд 1970–1990-х годов — это документальная чёрно-белая фотография, которая фиксирует не парадный, а «изнаночный» город. Неофициальные фотографы снимают трещины на фасадах, заброшенные памятники, маргинальных фигур во дворах, пустые набережные и тяжёлое небо над Невой. В этих кадрах Петербург предстаёт не как «культурная столица», а как уставший, надломленный организм на грани распада.

Моё исследование рассматривает декадентский Петербург в фотографиях 70–90-х как единый визуальный образ города в состоянии упадка. В фокус попадают четыре группы сюжетов: соседство имперской роскоши с мусором и нищетой, маргинальные и «странные» жители, мотивы смерти и увядания, а также маленькие человеческие фигуры на фоне огромного каменного пространства. На первый взгляд это разные сюжеты, но их объединяет общий визуальный и эмоциональный код: чёрно-белая палитра, высокий контраст света и тени, подчёркнутая фактура разрушения (трещины, облупленная штукатурка, ржавчина), ощущение грусти, тревоги.

Цель работы — показать, как в неофициальной чёрно-белой фотографии Ленинграда 1970–1990-х годов формируется особый образ города: не просто «мрачного» или бедного, а города, в котором прошлое величие и советская повседневность сталкиваются, оставляя человека «на обочине» истории.

Исходная гипотеза: неофициальные фотографы 70-90-х с помощью одних и тех же визуальных мотивов декадентского города. Просматривая разные серии и снимки, зритель не просто видит «грязный» или «серый» Петербург, а считывает общее ощущение: город как нечто тяжёлое, пережившее свой расцвет и оставшее человека в одиночестве среди его каменных остатков.

Фотографии отбираются по двум признакам: во-первых, они вызывают ощущение неуютного, «давящего» Петербурга, смотреть на них тяжело и тревожно; во-вторых, они построены на чёрно-белой гамме, резких контрастах, подчёркнутой фактуре разрушения и композиции, где человек ничтожен в своей малости и душевном убожестве.

Внутри исследования материал разделён на четыре смысловых блока: «Блеск и нищета», «Странные незнакомцы», «Достоевщина» и «Одиночество в большом городе». Каждый из них фокусируется на отдельной грани декадентского Петербурга — от столкновения имперского наследия с бедностью до ощущения чуждости, мрачности и одиночества человека в пространстве города.

Исследование опирается на альбомы и каталоги ленинградской фотографии 1970–1990-х годов, архивы и онлайн-коллекции, а также искусствоведческие и историко-культурные тексты о неофициальной фотографической сцене Ленинграда. Всё это позволяет рассматривать выбранные снимки не как случайный набор мрачных кадров, а как часть целостного визуального мифа о декадентском Петербурге.

Блеск и нищета

Александр Китаев, «Витрина», 1988

На этой фотографии нарядная женщина за стеклом сидит рядом с манекеном, из-за неестевственной позы и пустого взгляда граница между живым и неживым почти стирается: обе фигуры читаются как элементы одного товарного набора. Контраст с переполненной урной и грязным тротуаром внизу делает бедность уличного пространства особенно заметной: витринное обещание благополучия только сильнее подчеркивает нищету, в которой живет большинство людей.

Владимир Антощенков, без названия, Санкт-Петербург, 1980-е

Здесь тема смещается в сторону столкновения культурного и потребительского. Обнажённая фигура на камне — оказывается наравне с рекламой дешевого кафе и дорожными знаками. Скульптура, которая должна была работать на «высокий» образ города, превращается в случайный элемент рекламного поля. Фотограф показывает, как позднесоветский Ленинград обесценивает собственные символы: наследие остаётся, но уже живёт в одном ряду с банальными слоганами про «лакомства с самого утра».

. Александр Китаев, «Город без кумача» 1987–1988 Борис Смелов, «Аполлон с пауком», 1978

Во фрагментах архитектурной скульптуры Смелов показывает не величие, а износ: обломанную фигуру, облупленный камень, паука на лице «Аполлона». Имперский декор буквально трескается и облезает, превращаясь из символа славы в знак старения города.

Борис Смелов, «Рыбак», 1985

В «Рыбаке» та же логика работает мягче: грифон — часть парадного Петербурга — соседствует с уставшим мужчиной на складном стуле. Роскошь здесь теряет свою первоначальную функцию — украшение города, и получает новую, утилитарную, грифон стал подпоркой для удочки рыбака.

Борис Смелов, «Серебряный мальчик», 1976

В «Серебряном мальчике» нищета уже пробирается в детство. Облупленный гипсовый пионер и живой мальчик поставлены так, что автор рифмует их позы и масштаб: они читаются как два варианта одной фигуры. Скульптура обещает «правильное» советское детство, а реальный мальчик воплощает его повреждённую, бесприютную версию — идеология и реальность оказываются рядом и взаимно разоблачают друг друга.

Обе фотографии со львами показывают одно и то же движение «сверху вниз» — от символа к дворовому предмету. У Леонида Богданова дети сидят на крылатом льве как на обычной игровой конструкции, у Бориса Кудрякова каменные львы стоят в траве у глухой стены, среди надписей мелом. В обоих случаях имперский декор лишается торжественности и превращается в часть бедной, неухоженной среды: знак городского «блеска» оказывается встроен в повседневность

Мария Снигиревская, «Петербургское дворянство», 1992

Женщина с кошками выглядит немного комично: в её шляпе, одежде и позе угадываются привычки «светской дамы», которая как будто продолжает играть роль хозяйки салона, хотя происходит это у облупленного подъезда в бедном дворе.

В итоге Ленинград выглядит как город, где имперский декор уже не работает по назначению. Львы, сфинксы, витрины, парадные фасады оказываются в одном кадре с грязью, мусором, облезшими дворами и бедными людьми. Вместо гармонии прошлого и настоящего возникает ощущение перекоса: роскошь живёт по инерции, в то время как люди беднеют и за городом уже никто не следит.

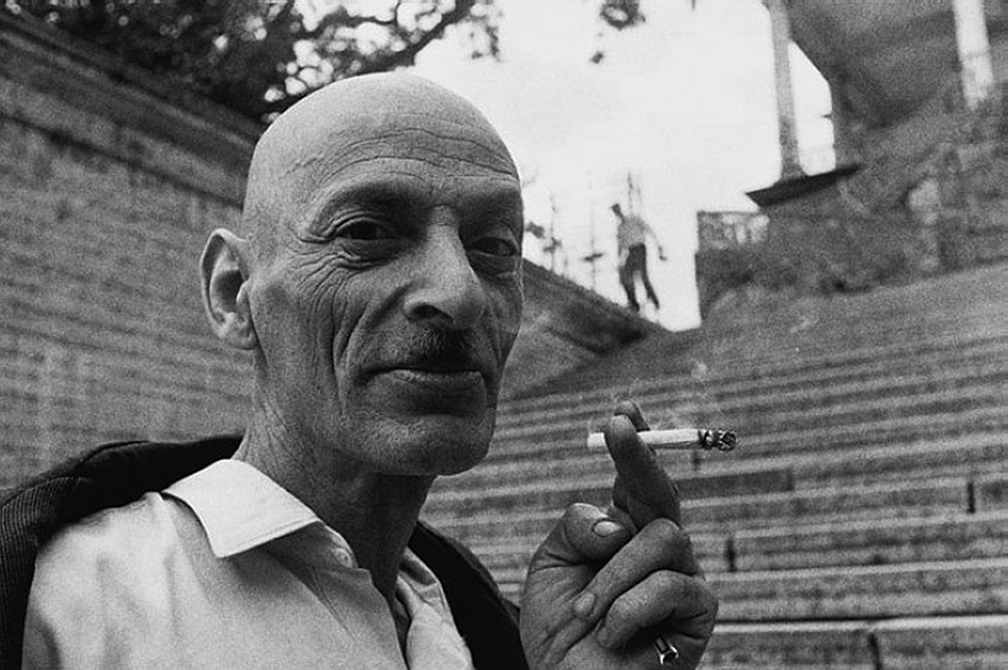

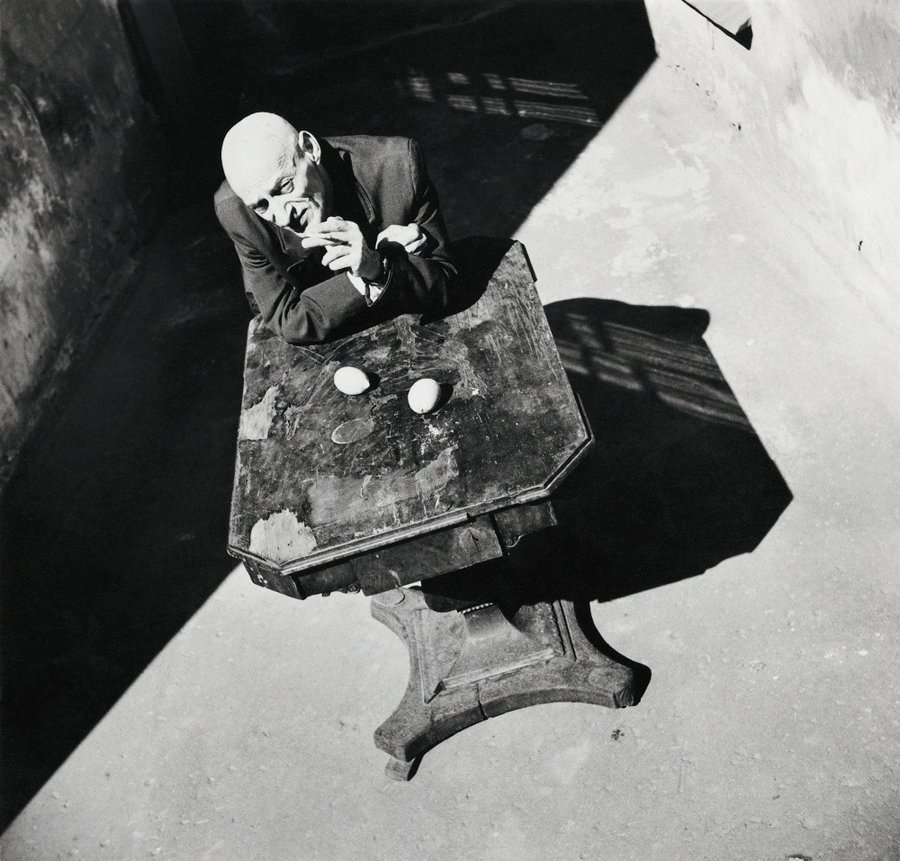

Странные незнакомцы

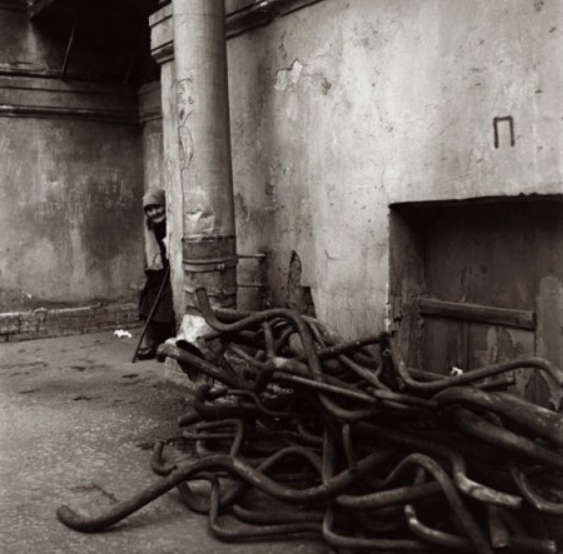

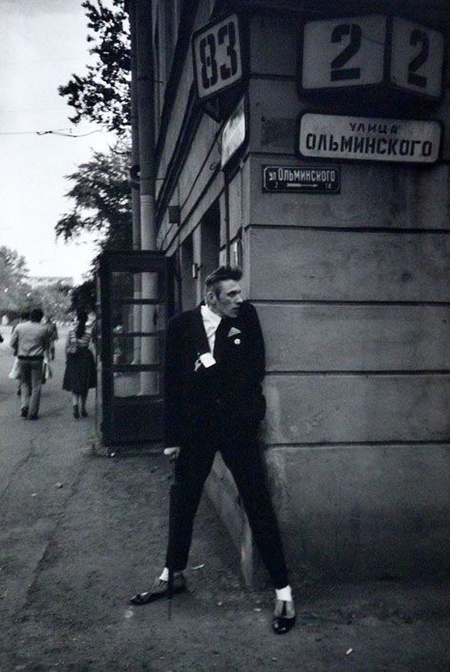

В этой группе снимков «странные незнакомцы» уже не просто вызывают неловкость, а начинают выглядеть откровенно небезопасно. Мужчины у стендов и на лавках, в тёмных плащах, с закрытыми позами и тяжёлыми лицами, читаются как люди из криминальной среды. От них как будто ожидаешь агрессии и это создаёт ощущение, что городское пространство не нейтрально: здесь лучше не задерживаться и не смотреть слишком долго.

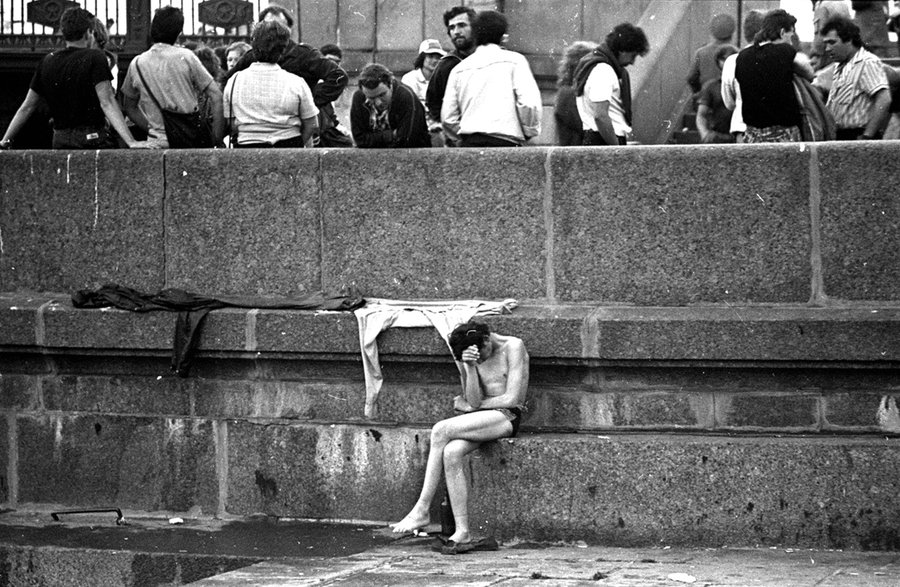

Алкоголики и спящие на улицах добавляют другой оттенок — не столько страха, сколько затянувшегося неблагополучия. Лавка с двумя спящими, мужчина, «выключенный» у окна, человек в плавках у стены набережной: визуально это люди, которые уже не участвуют в нормальной жизни города. Они вызывают скорее грустное сочувствие, но при этом ясно, что вмешаться «извне» невозможно — эти фигуры слишком плотно вросли в свою среду. В логике декадентского Петербурга это не временное падение, а финальное состояние: город не просто дал им приют, а довёл до точки, из которой некуда выйти.

Важно, что фотографы почти никогда не делают этих людей героями в классическом смысле. Они сидят у афиш, валяются на лавках, курят, зажимаются в углах дворов — как побочный продукт городской жизни. Петербург в таких кадрах выглядит местом, которое одновременно производит и «хранит» эти странные, неблагонадёжные, часто пьющие тела.

Так визуально закрепляется мысль о городе, который медленно съедает своих жителей: не через один большой катастрофический жест, а постепенно, год за годом.

Во всех этих снимках Петербург действует как среда, которая постепенно ломает привычные социальные роли. Жители превращаются либо в странных, тревожных персонажей, либо в людей, ушедших в себя. Декадентский город тут — не только фон, но и активная сила, которая медленно, но последовательно «расшатывает» своих обитателей.

Достоевщина

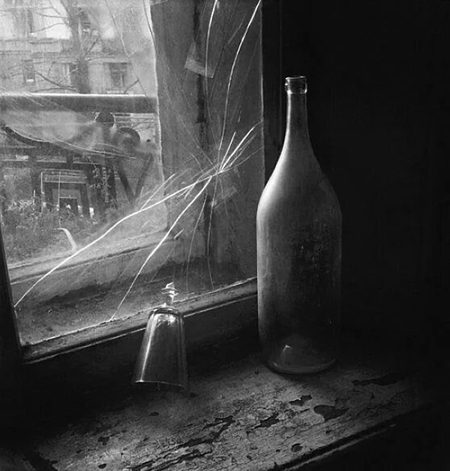

В третьей главе я перехожу к самому мрачному слою декадентского Петербурга — мотивам смерти, увядания и ощущения «удушья» от этого монументального города.

Скошенная перспектива, крупный план разбитых уличных часов и тяжёлое зерно делают сцену почти апокалиптической. Обычная городская деталь превращается в знак времени «на исходе»: трещины на стекле и застывшие стрелки создают ощущение, что наше время вот-вот закончится, а дальше только страшная неизвестность.

Надгробие с надписью «Зачем пережила тебя, любовь моя?» вводит в городскую среду очень личную боль — будто мы попадаем в чужую историю утраты, возможно, в историю женщины, пережившей смерть мужа. Текст звучит не как красивый жест, а как прямой вопрос, с которым человек остаётся один на один. Так личное горе становится частью общего «умирающего» пейзажа.