I / XX век

История преподавания дизайна в СССР и России в XX–XXI веке

В рамках данного визуального исследования будет рассматриваться появление и развитие творческих учебных заведений в период XX–XI века. Когда мы говорим об СССР, создается впечатление страшного дефицита и серости. Развитие истории преподавания дизайна со времен СССР, в отличие от мирового, имеет «пунктирный» вид, где подъемы художественного творчества сменяются периодами его глубокого спада. Но при этом промышленные и социальные нужды нашли отклик в дизайне и, соответственно, специалистах, без которых дальнейшее развитие было невозможно.

Дизайн основывался на зарубежном опыте школ, но при этом сильно отличался от западного в силу политических и экономических особенностей СССР.

Наиболее сильной стороной российского дизайна была и остается эстетика, что объясняется особенностью развития государства. В отличие от зарубежного дизайна, который возник из потребности промышленности каким-либо образом стимулировать сбыт товаров, русский дизайн вышел из беспредметного искусства в основном через творчество производственников и конструктивистов. Художники и теоретики этих направлений дали толчок к его возникновению.

В рамках будущего проекта ВКР перед автором стоит задача отследить метаморфозы ведущих принципов и стилистик институтов, определить темп развития отечественного дизайна. Современное творческое образование с каждым годом набирает скорость, но так или иначе фундаментально крепится ко всей истории развития дизайна и предшественникам, отличительным фигурам творческого сообщества.

I.I ГСХМ

В 1918 году Императорскую Академию художеств упразднили и на ее смену пришли Свободные государственные художественные мастерские. В Москве на основе Строгановского художественного училища были созданы 1-е ГСХМ; Московское училище живописи, ваяния и зодчества было преобразовано во 2-е ГСХМ. Академическая программа образования была заменена индивидуальными мастерскими художеств: студенты сами выбирали направление для творчества и наставника. Вступительные испытания тоже остались в прошлом.

Главная задача дизайна: создания радостных вещей, преображения предметов быта и элементов среды как «часть чисто экономического прогресса, художественная часть хозяйственная»

А. В. Луначарский

I.II ВХУТЕМАС / ВХУТЕИН

Осенью 1920 года московские мастерские объединились во ВХУТЕМАС — главный творческий институт страны. На Рождественке и Мясницкой начали готовить творческих специалистов нового типа. Они стремились создать новый, отличительный художественный язык для предметно-пространственной среды советского человека.

В течение десяти лет существования ВХУТЕМАСа его методы и отличительные черты видоизменялись, но стремление к инновации оставалось прежним. В рамках творческого института искусство впервые в СССР обрело практические задачи, а художественная составляющая встала на одну ступень с производственной.

Фотография Александра Родченко. Анастасия Ахтырко, Николай Соболев, Захар Быков, Варвара Степанова, Павел Жигунов (слева направо) в мастерской Родченко. 1924.

Фотография Александра Родченко. В монтировочной мастерской ВХУТЕМАСа на Рождественке. Выполнение курсовых проектов из металла. Справа на столе элементы чайника-котелка З. Н. Быкова. 1924.

Конструктивисты проектировали тиражные функциональные вещи — мебель, плакаты и обучали этому студентов во ВХУТЕМАСе. Это было художественно-промышленное производство в пересмотре на новые, авангардные принципы.

Фотография Александра Родченко. Владимир Татлин со студентами дерметфака ВХУТЕИНа. Фотография Александра Родченко, вторая половина 1920-х.

Во ВХУТЕМАСе было восемь факультетов: архитектурный, керамический, полиграфический, живописный, скульптурный, текстильный, деревообделочный и металлообрабатывающий. В 1926 году последние объединились в отличительный в истории факультет — дерметфак.

Центральным отделением для творческих экспериментов в школе был пропедевтический курс, схожий с курсом в Баухаусе. Там студентов различных специальностей учили общим законам восприятия и передачи цвета, основам пространственного мышления и формообразования, ритму и композиции.

Фотография. Александр Родченко со своими студентами. Слева направо: Н. Соболев, А. Родченко, П. Жигунов, И. К. Морозов, Макаров (лаборант), Захар Быков. 1926.

«Пространство», «Объем», «Графика» и «Цвет», — азбука ВХУТЕМАСа из четырех дисциплин. Авторами такого принципа были художники-беспредметники: Александр Веснин, Любовь Попова, Александра Экстер, Надежда Удальцова, Александр Родченко и другие.

Например, Родченко считал, что любой бытовой предмет эстетичен и на его занятиях студенты создавали художественное из «нехудожественного»: листов железа, кирпичей, бумаги, стекла. Постепенно список дисциплин (помимо «Пространства») стал трансформироваться в более традиционный: живопись, рисунок, скульптура.

Фотография. Машинка швейная «Госшвеймашина». Павел Жигунов. Проект графического оформления с рисунками на сельскохозяйственную тематику. Конец 1920-х.

Полиграфический факультет. Г. Чичагова. Шуточное рекламное объявление из студенческого журнала «Металлическое кольцо № 1». 1922.

Слева: Ольга и Галина Чичаговы. Обложка спектакля «Хождение по мукам вхутемаски». Литография. 1921. Справа: Николай Купреянов (предположительно). Обложка к поэме В. В. Маяковского «Люблю». 1922.

«Изба-читальня» — совместная работа студентов деревообделочного факультета ВХУТЕМАСа для Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности в Париже в 1925 году.

Привычная конструкция под кураторством педагога-новатора Антона Левинского была пересмотрена в новом ключе. Снабжение пространства многофункциональным оборудованием во имя эргономики: стол-скамейка, шкафы-витрины и стол с вращающейся частью для удобного обмена книгами и другое. Так предметы и их функции объединились, а одно помещение смогло стать и буфетом, и читальней, и театральным залом одновременно.

М. Олешева, В. Тимофеева и другие. Изба-читальня. 1925.

Захар Быков. Керамическая вариантная плитка (элементы орнамента). Эскиз. Карандаш, гуашь, бумага. 1926.

Слева: Иван Морозов. Проект универсального трансформирующегося стола. Два положения конфигурации. 1926. Справа: Николай Рогожин. Мягкий рессорный стул из гнутого дерева. 1927–1929.

«ВХУТЕМАС — это живое, энергичное и в чем-то даже провокационное явление»

Стас Громик, куратор выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в музее Москвы для онлайн медиа TATLIN

ВХУТЕМАС не был бы школой авангарда, если бы не предлагал нестандартных проектов. Одним из таких стал дипломный проект Георгия Крутикова «Летающий город». Архитектор верил, что в ближайшем будущем люди смогут строить в космосе все, что захотят. Его видение отражали летающие дома-коммуны, а на замену метро и автобусов автор предложил индивидуальные летающие кабины. Проект так и не был реализован, но оставил свой след в истории.

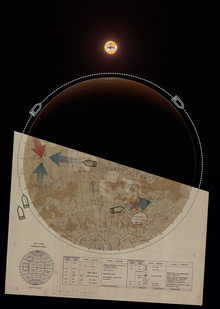

Георгий Крутиков. Летающий город. 1928.

Николай Соколов. Курортная гостиница в Мацесте. 1928.

Фотография. Александр Галактионов рядом с макетом и деталями дипломного проекта Ивана Морозова «Стандарт оборудования междугородних автобусных станций». 1929.

Компания LumoLumo. Серия настольных ламп по проекту Абрама Дамского, 1929. Изготовлены в 2020.

Текстильный факультет. Евдокия Ануфриева. Рубашечный ситец. Трехгорная мануфактура. Х/б ткань, печать. 1930–1932.

В 1927 году ВХУТЕМАС переименовали во ВХУТЕИН –Высший художественно-технический институт. Просуществовав три года, институт был расформирован.

Некоторые факультеты вошли в состав уже существующих к тому моменту учебных заведений, другие стали самостоятельными образовательными школами.

I.III Мастерские Моссельпрома

Параллельно направлению авангарда активно развивается агитационное искусство, а вместе с ним и дизайн, оформляющий товары массового потребления. Важным этапом для творческого развития становится создание в 1922 году Моссельпрома, в который входят мастерские по художественному оформлению продукции. C новой институцией сотрудничают Александр Родченко и Владимир Маяковский.

Слева: Александр Родченко. Дом Моссельпрома. 1925. Справа: Варвара Степанова. Здание Моссельпрома с рекламой В. В. Маяковского. 1924-1925.

I.IV ВНИИТЭ

Здание ВНИИТЭ на ВДНХ СССР. 1963.

Художественно-конструкторское направление было возрождено в 1962 году в Москве с созданием научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ), как первого государственного проектного и научно–методического центра в деле развития отечественного промышленного дизайна.

Создатель и директор ВНИИТЭ — Соловьёв Юрий Борисович. Советский и российский дизайнер, создатель и председатель Союза дизайнеров СССР во многом повлиял на принципы и тренды преподавания в институте.

Задачи и функции у ВНИИТЭ были внушительные, институт отвечал за внедрение и развитие промышленного дизайна во всех республиках СССР. Сотрудники должны были разрабатывать дизайн-проекты, внедрять их в производство и обучать новых специалистов в области технической эстетики. Уже через три года после основания ВНИИТЭ выходит на международный уровень — в 1965 году институт представляет страну в Международном совете дизайна, ICoD.

Основатель ВНИИТЭ Юрий Соловьёв. 1965-1970.

Советские вещи 50-х годов в сравнении с американскими и европейскими, выглядели старомодными. Поэтому новые люди, которые пришли в систему дизайна, включая её создателя, Юрия Соловьёва, пошли от противного. Стихийные западники модно одевались, слушали джаз, стремились окружить себя труднодоступными западными вещами.

Сотрудники ЛФ ВНИИТЭ на ступенях Михайловского замка. 1989.

По закону дизайна ВНИИТЭ: в каждый момент времени в рамках заданных требований может существовать только одно решение, эффективность которого согласно существующим в этот момент времени условиям максимальна.

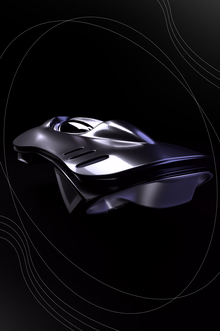

Прототип автомобиля-такси ВНИИТЭ-ПТ был создан в 1964 году. Он разрабатывался учитывая требования и особенности таксомоторного средства. Отличительные черты модели: компактные размеры (длина кузова 4,23 метра), манёвренность и достаточно вместительным салоном — в пассажирском салоне могли разместиться четыре человека. При этом отдельное внимание было уделено крупногабаритному багажу (например, детской коляске) — ее размещали в пассажирском салоне, куда вела сдвижная дверь с электроприводом.

Советское перспективное такси (ПТ) образца 1964 года. Разработкой занимались конструкторы Ю. Долматовский, А. Ольшанетский и А. Черняев.

Компьютер СФИНКС. Разработка команды дизайнеров ВНИИТЭ под руководством Дмитрия Азрикана, 1987.

ВНИИТЭ предвосхищал будущее и в сфере эко-инициатив. От создания мебели из вторичных материалов в самом начале существования института его студенты пошли дальше. Под руководством Андрея Мещанинова возник проект «ВТОМАР».

В городах планировали организовать отдельные баки с единым дизайном под три вида отходов: бумага, стекло и металл. Дизайнеры ВНИИТЭ продумали не только оформление, но и информационные плакаты, расположение баков в зависимости от специализации района и логистическую карту.

Проект ВТОМАР. Изображение в журнале «Техническая эстетика», № 7. 1986.

Оборудование для рекламно-информационной кампании, сопровождающей эксперимент ВТОМАР. 1986.

В 1987 году Министерство автомобильной промышленности СССР объявило первый всесоюзный дизайнерский конкурс на разработку проекта нового поезда Московского метрополитена, финалистом которого стал проект «Серебряная нить» художников-конструкторов ВНИИТЭ.

По задумке, вместо одного типа вагонов использовалось четыре разных — в зависимости от линии и режимов эксплуатации: вагон-радиус (стандартный), вагон-кольцо (с местом для багажа), вагон-хорда (автобусная компоновка) и вагон-пик (с максимальным количеством стоячих мест).

Новшеством (уже привычным для нас в современном мире) была идея размещения внутри вагонов электронных табло со всей информацией, а также впервые было предложено применять цветовые индикаторы открывания-закрывания дверей.

Проект так и не был реализован в связи с развалом Советского Союза, но его наработки были использованы как в отечественной, так и в мировой дизайнерской практике.

Проект метропоезда «Серебряная нить». Дизайнеры: Д. Азрикан, В. Брыкин, А. Колотушкин, И. Лысенко, М. Михеева, Д. Калинин, В. Рахилин, Е. Соколовская.

Автоприцеп «Рапан». Дизайнеры: Д. Азрикан, А. Колотушкин, М. Михеева, И. Лысенко и другие. 1980.

Макет кассетного магнитофона для водителей и туристов «Сайгак». Дизайнеры А. Колотушкин, Д. Азрикан, М. Колотушкина. 1987.

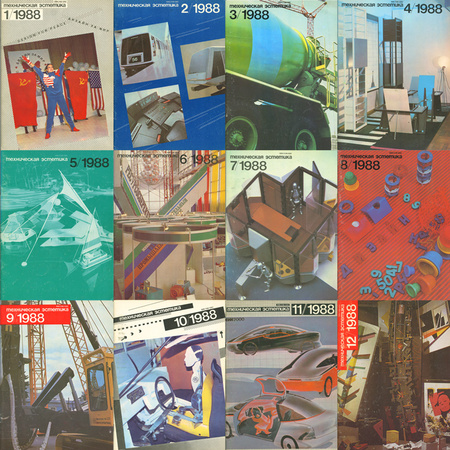

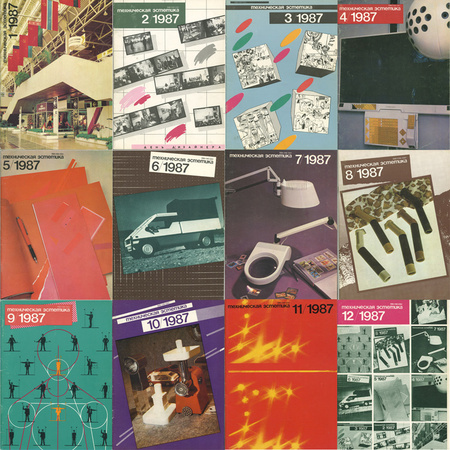

С 1964 издаётся ежемесячный информационный бюллетень «Техническая эстетика», освещающий вопросы теории, методики и практики художественного конструирования.

На протяжении всего времени, исключая последние два года существования журнала, его главным редактором был директор института Юрий Борисович Соловьёв (последние годы редакцию возглавлял Лев Александрович Кузьмичёв).

Обложки журнала «Техническая эстетика». 1987-1988.

«Техническая эстетика была лучом света в тёмном царстве. Где-то в 62-м году я увидел в киоске среди красивых, известных и понятных нам журналов журнал с какой-то серой обложкой, с мелким шрифтом. Эта „дизайнерская“ обложка воспринималась как заморский зверь, как что-то неслыханное, вещь, попавшая сюда с Марса…»

Искусствовед Владимир Паперный (работавший во ВНИИТЭ) так описал свое первое впечатление от журнала.

I.V ВАШГД

Фотографии личного архива Андрея Логвина. Конец 90х.

В начале 1997 года создается учебно-образовательный проект подготовки дизайнеров-графиков высшей квалификации — «Высшая академическая школа графического дизайна». Один из главных его принципов: вовлечение в педагогический процесс реальных лидеров профессии, приоритет на субъективном опыте мастера и личной интуиции над объективными методиками.

На неустойчивом фундаменте отечественной дизайнерской школы и до конца не сформированного визуального кода было найдено то, что создаст магию в профессии. Это были люди.

Педагогами и руководителями авторских творческих мастерских стали Борис Трофимов, Эркен Кагаров, Андрей Логвин, Юрий Гулитов. Уникальный личный опыт и стиль в работе стали двигателем нового дизайн-синтеза. Например, Кагаров пытается вводить в профессию через знакообразование, Логвин — через интуицию, художническое «я», Трофимов — через книжную культуру, Гулитов — через тотальный эксперимент. В мир дизайна входов много.

«Концепция ВАШГД была простой: „Дизайна у нас нет, а дизайнеры есть“. Есть мастера, которые независимо от того, что они окончили, сами себя сделали и вышли на мировой уровень. Поэтому ставка была на личности, а не на стандарты и программы»

Основатель Академии графического дизайна, Высшей академической школы графического дизайна (ВАШГД) — Сергей Серов в интервью для Skillbox, 2021

Полина Кукушкина. 2010.

Слева: Илья Смольков, 2016. Справа: Дмитрий Кавко. 2010.

Слева: Группа «Рафинад», мастерская Юрия Гулитова. 2018. Справа: Дмитрий Захаров. 2014.

Стефан Лашко. 2012.