Феномен Названий Будетлянских Книг

Концепция.

«Всю ночь просидели мы с друзьями в электрическом свете. Медные колпаки над лампами, как купола мечети, напоминали в своей сложности и причудливости нас самих. Но под ними бились электрические сердца. Впереди роилась лень, но мы все сидели и сидели на дорогих персидских коврах, мололи несусветную чушь и марали бумагу.»

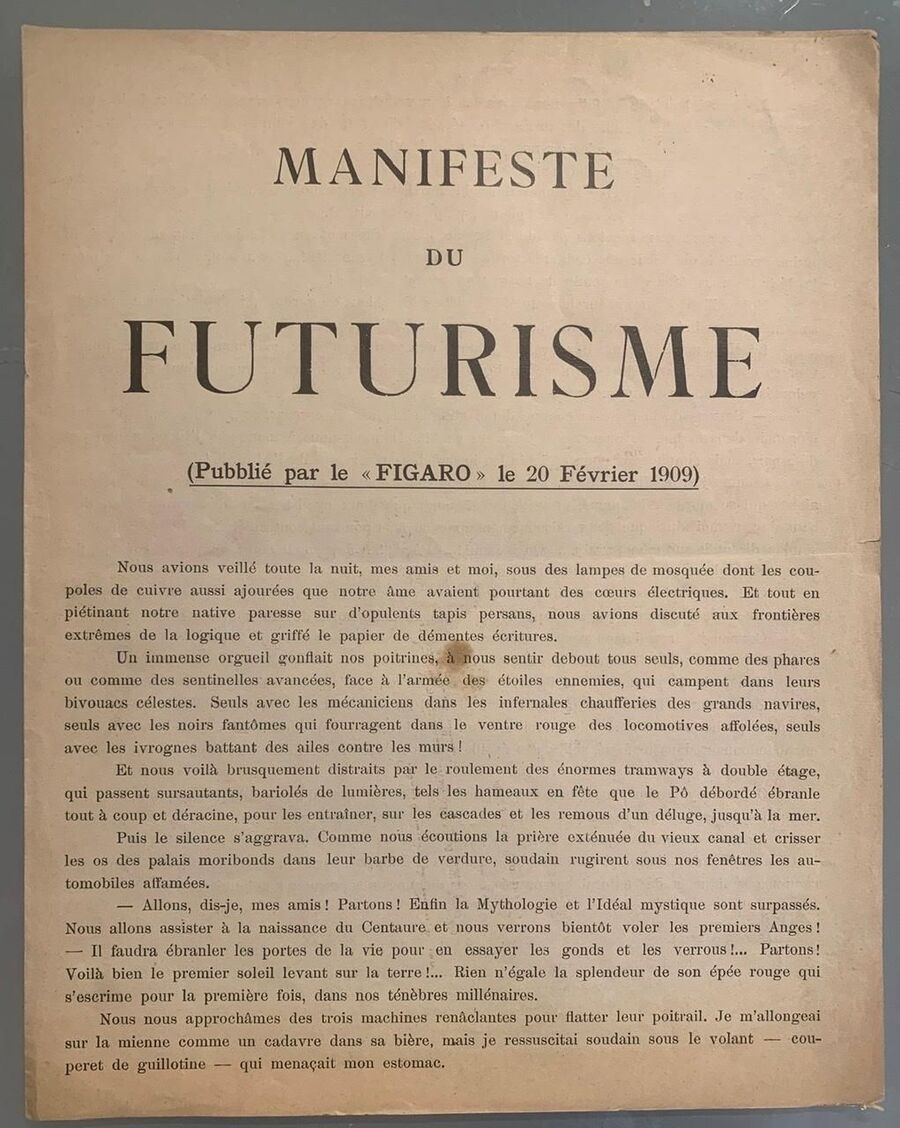

В 1909 году итальянский писатель Филиппо Томмазо Маринетти публикует документ, поставивший с ног наголову привычную литературную систему, покусившийся на саму суть всей классической поэзии — «Первый Манифест Футуризма.».

Это резкое высказывание было криком души, жаждущей кардинальных перемен в начале новой декады, когда настроения революций, реформ, научного и технического прогресса и обновлённого просвещения, гуляли по всему белому свету. И одновременно являлась наглым плевком в лицо накопленному за множество веков литературному наследию.

«Ну, друзья, — сказал я, — вперед! Мифология, мистика — все это уже позади! На наших глазах рождается новый кентавр — человек на мотоцикле, — а первые ангелы взмывают в небо на крыльях аэропланов!»

Примерно в тот же временной отрезок, в «Башню» Вячеслава Иванова, где проводил встречи кружок символистов, явились некие «Полутораглазый Стрелец» и «Председатель Земного Шара».

Под этими псевдонимами скрывались «отечественные» творческие бунтовщики — Велимир Хлебников и Давид Бурлюк, и, после их визита все присутствовавшие члены символистского кружка обнаружили в своих карманах продукт первого русского перфоманса: напечатанную кое-как на обоях книжонку, сборник стихов футуристов «Садок Судей».

Недолго погодя, движение окончательно формируется и в России: поэты Бурлюк, Хлебников, а также Василий Каменский и Владимир Маяковский выпускают собственный манифест, не менее смелый и радикальный, призывая сбросить всех классиков с «парохода современности» и подразнить недовольных торжеством новых веяний.

«Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверченкам, Чёрным, Кузьминым1, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду даёт судьба портным. С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество!..»

Так, русские футуристы, именовавшие себя «будетлянами», взялись за воплощение и показательное обозначение своих идей. В свет начал публиковаться самиздат «поэтов-бунтовщиков» — книги, разительно отливавшиеся от привычных народу произведений, выпускавшиеся в то же время. Феномен русской футуристической книги просуществовал всего десятилетие, пока Первая Мировая Война не разделила и не ослабила связи собиравшихся когда-то вместе единомышленников.

Но это движение положило начало целой самостоятельной вехе Нового искусства. Можно бесконечно разбирать поистине «хулиганские» приёмы, использованные футуристами в типографике, иллюстрациях и даже непосредственно в форме, фактуре и методе сшивания самой книги.

Однако в данном исследовании я намерена рассмотреть иной вопрос. Почему именно «Садок Судей»? Действительно, заглавия будетлянских книг не менее интересны, изобретательны и загадочны, чем их содержание. Поэты нового движения вкладывали собственный смысл во всё, а это значит, что и на обложках их произведений присутствует некий особый посыл.

Я намерена предпринять попытку классификации заглавий футуристических книг, чтобы проследить отражение в них идеологии создателей и продемонстрировать: они брали такие, на первый взгляд странные имена для своих изданий не просто так. За этим точно стоит уникальная, характерная для будетлян мотивация.

Тип Первый: «Слово, как таковое».

Пета: Первый сборник / Айгустов-Асеев, Бобров-Большаков, Платов, Третьяков, Хлебников, Чартов, Шиллинг, Юрлов. — М.

Одним из требований, указанных в «Пощёчине общественному вкусу» является право «на увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами». При изучении творчества поэтов-футуристов можно обнаружить в их текстах много «слов-новшеств» или окказионализмов.

Авторы выступали за намеренное отречение от использования исключительно укоренившихся в общественном сознании слов, так как, в соотношении с их мировоззрением, такие свойства языка «устарели», и форма слова давно слилась с его привычным значением в словаре.

Поэтому, будетляне принялись проводить эксперименты над нераскрытыми возможностями языка, не подбирая под образ, который желали воссоздать, существующие слова, а придумывая новые, предоставляющие конкретно задуманное описание.

Таким образом: Функция, либо определяла форму. Примеры: Ряв, Лирень, Мирсконца

Либо существующая форма видоизменялась и наделась непрямым, новым значением. Примеры: Бубен, Помада.

Можно сделать вывод, что, начиная с самой обложки, футуристы вынуждали любопытствующего читателя приложить усилие, чтобы ознакомиться даже не с самим содержанием книги, а с отсылкой к нему, спрятанной в заглавии.

Подход «Слово, как таковое» рассматривает названия изданий, состоящие из одного слова. В таких «именах» главный акцент ставится на первичные ассоциации, которые они вызывают. Это частично напоминает приёмы, используемые художниками-абстракционистами, которые кодировали смыслы при помощи простых графических форм.

Заглавия будетлянских книг, относящиеся к этому типу, передают не столько само своё наполнение, сколько его характер. Они словно пытаются спровоцировать читателя, вызвать у него эмоцию, которая либо «отсеет неготовую публику», либо поможет укрепить связь с произведением.

Тип Второй: «Всёчество».

Всёчество — теоретическая концепция, выдвинутая художниками Михаилом Ларионовым, Михаилом Ледантю, Кириллом Зданевичем и литератором Ильёй Зданевичем. Она заключается в рассмотрении всего, накопленного за историю существования человечества искусства, как целостный объект, из которого в Новое время можно брать, адаптировать и истолковывать иным образом любые приёмы, в любом сочетании.

«Все стили мы признаём годными для выражения нашего творчества, прежде и сейчас существующие.»

Футуристы взяли данную теорию на вооружение, смело используя и, по мнению общества прошлых лет, извращая характерные элементы существующих стилей — не только художественных, но и литературных.

Так, названия книг будетлян, относящиеся к типу «Всёчество», состоят из двух и более слов, являют собой словосочетания, либо односоставные предложения. Примеры: «Учитесь, худоги», «Танго с коровами», «Нагой среди одетых». Упор делается на субъективный смысл заглавия, поиск которого читателем похож на разгадывание загадки, либо на осмотр места, где только что случилось происшествие.

В отличие от типа «Слово, как таковое», который взывает к яркому, но явному первичному чувству, интерпретация которого чаще всего сосредотачивается вокруг одного замысла, у типа «Всёчество», за счёт некоторого числа слов в заглавии, наблюдается более комплексное взаимодействие и наложение смыслов. С одной стороны, картина, рисуемая воображением, подробнее. С другой — располагая большим числом деталей, можно выдвинуть более широкий спектр разнообразных истолкований.

Выводы.

Предложенная мной в исследовании классификация названий футуристических книг разделяет их по количеству слов (одно — несколько) и предлагает, опираясь на идеологию будетлян и смежные концепции, два приблизительных пути изобретения наименований.

Наверняка, внутри этих путей можно выдвинуть «подтипы», либо сформировать классификацию совсем иначе. Но моя позиция заключается в том, что четко прослеживаемая идея возникновения того или иного заглавия противоречит принципам футуризма, которые призывают «освободить слова» и открыться потоку бесконечных новых смыслов и интерпретаций.

Привычные книги при помощи заглавия кратко и по делу знакомят заинтересованного читателя со своим содержимым. Издания будетлян, наоборот, «хулиганят», предлагая читателю самому сформировать впечатление о скрывающемся под обложкой произведением.

Именно это является одним из факторов, благодаря которому футуристическая книга, пускай просуществовала, как форма воплощения художественной мысли, недолго, стала основой для направлений в искусстве, популярных по сей день. Так, именно благодаря привезённым в Европу экземплярам изданий будетлян, сформировалось понятие книги художника.

Однако это — глава совершенно новой истории.