«Лицо модернизма»: Портрет у Модильяни, Сутина, Кислинга

Концепция

Концепция «лица модернизма» в портрете заключается в том, что классическая задача подробной передачи натурного сходства уступает место эмоциональному, психологическому содержанию в творчестве художников начала XX века.

У Амедео Модильяни, Хаима Соломоновича Сутина и Моисея Кислинга портреты не столько реалистичны, сколько экспрессивны и субъективны. Так, у каждого из них лицо становится универсальной формой выражения: у Модильяни — «иконой» личного чувства с вытянутыми фигурами и упрощенными контурами, у Сутина — криком эмоции с густым наслаиванием и ломаной, нервной линией искажающей черты, у Кислинга — декоративным идеалом, передающим эмоциональное состояние своим колоритом и «мягкой пластикой мазка».

Все трое — художники разного темперамента, техники и философии, но в их портретах наблюдается общий отказ от классической идеи «подобия» модели. Вместо этого появляется лицо как знак, маска, отражение внутреннего состояния. Изображаемые образы становятся символами эпохи — тревожной, искривлённой, стремящейся к правде через деформацию.

Именно поэтому эти художники были выбраны для анализа: каждый из них предложил свой уникальный способ «искажения» лица как художественного высказывания.

В визуальной части исследования основное внимание уделяется портретным работам, созданным в разные периоды творчества каждого художника. Отбирались произведения, в которых особенно ярко проявлены стилистические особенности каждого автора и их отношение к фигуре и лицу человека. Также учитывались биографические связи между художниками, например, их дружба и соседство, участие всех троих в выставках Парижской школы, общий культурный контекст.

Литературной базой для анализа стали авторитетные искусствоведческие источники, отражающие как биографии художников, так и развитие Парижской школы в целом. При анализе учитывались как академические наблюдения, так и моя личная визуально-эмоциональная реакция.

В качестве ключевой проблемы исследования я задалась вопросом: Почему именно «искажённое» лицо стало выразительным языком портрета в Парижской школе, и как три разных художника использовали этот приём для построения личного художественного высказывания?

В основу структуры работы положены три главных раздела, каждый из которых посвящён одному художнику и включает: необходимые для анализа биографические факты о нем, эволюцию художественного стиля, особенности портретной манеры, конкретные живописные примеры, визуальные аналогии и небольшие творческие гипотезы, влияние парижского круга и личных связей.

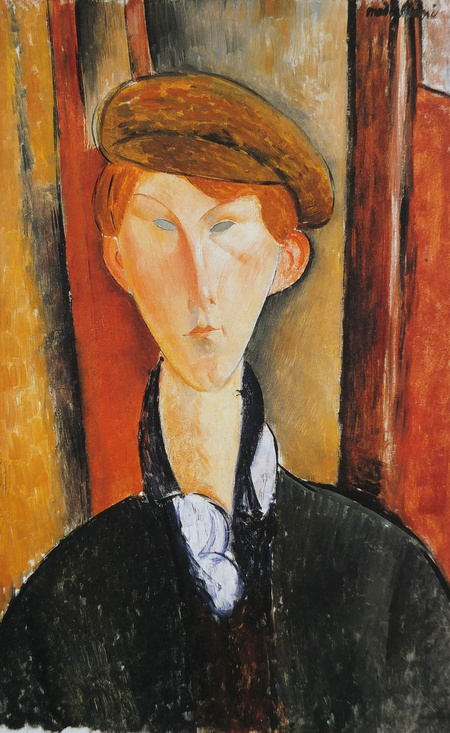

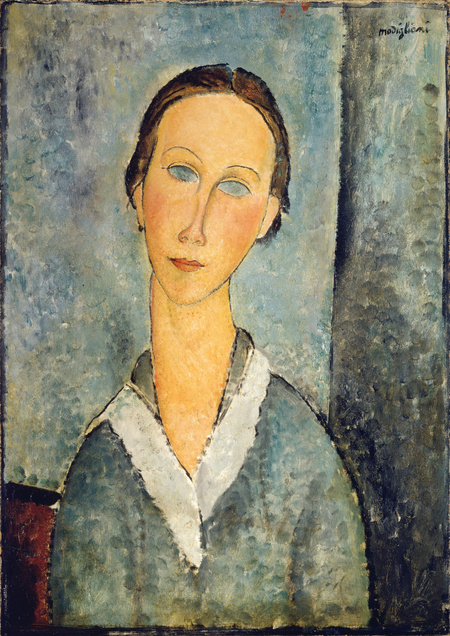

Амедео Модильяни

Амедео Модильяни — один из самых характерных и тонких художников Парижской школы. Его искусство целиком сосредоточено на человеке: на лице, на теле, на внутреннем мире. Ни пейзаж, ни бытовая сцена, ни даже предметный натюрморт не интересовали его настолько, насколько интересовало само человеческое присутствие. Это было не просто предпочтение жанра, а целостное художественное мировоззрение.

Модильяни родился в 1884 году в Ливорно, в обедневшей, но образованной семье. С детства он был болезненным: тиф, туберкулёз и хроническая бедность сопровождали его всю жизнь. Болезнь и изоляция рано сформировали у художника внутреннюю сосредоточенность и особое, трагически-созерцательное отношение к человеку.

Обучение в школах Флоренции и Венеции дало Модильяни классическое образование в искусстве. Он изучал Ренессанс, восхищался скульптурой и живописью старых мастеров, особенно Боттичелли и Джотто. Уже тогда, по воспоминаниям, он начинал мечтать о великом синтезе прошлого и настоящего.

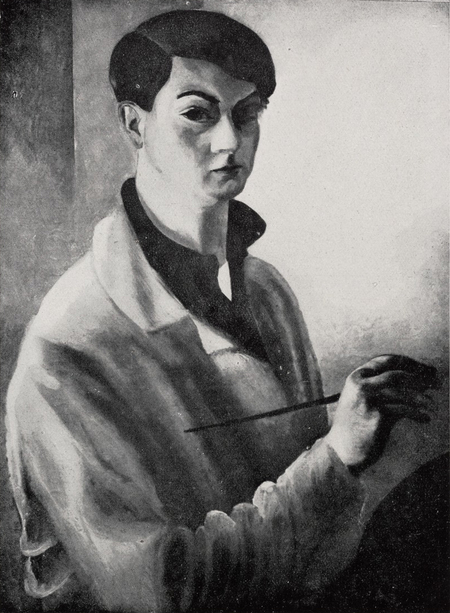

(слева — «Автопортрет» Амедео Модильяни, 1919)

Амедео Модильяни «Девушка в матросской блузе» 1918 и «Голова женщины» 1913

В 1906 году он переезжает в Париж, где попадает в эпицентр художественной революции. Он знакомится с Полем Александром, который становится его первым покровителем, помогает с мастерской и устраивает участие в Осеннем салоне. Однако Модильяни не находит отклика у публики, поглощённой кубизмом.

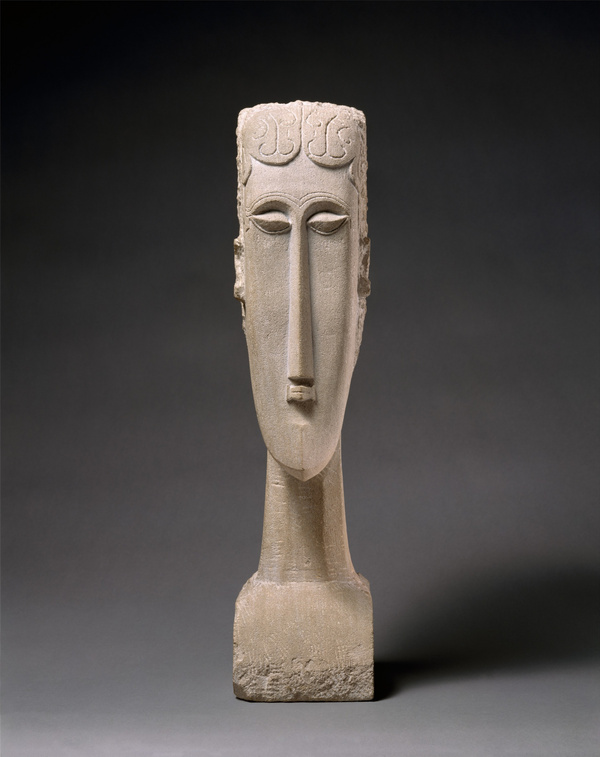

Разочаровавшись в живописи, он на несколько лет переключается на скульптуру. Под влиянием африканской маски и знакомством с Бранкузи он создаёт первые вытянутые головы. Работая с камнем, он формирует свой основной принцип — сочетание линии и объёма, который затем переносит в живопись. Его герои — как высеченные: с удлинёнными лицами, упрощёнными, обобщёнными чертами. Но именно в этом и рождается особая выразительность — Модильяни находит формулу лица как образа души.

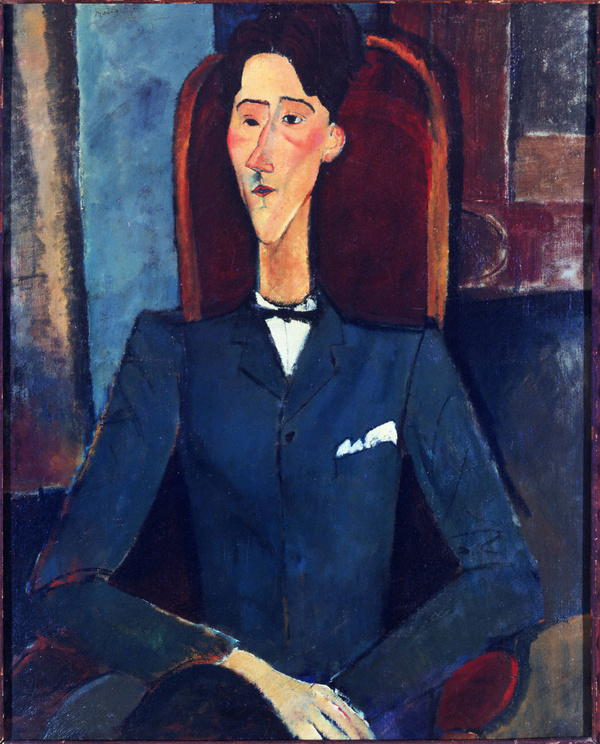

Амедео Модильяни «Портрет Жана Кокто» 1916 и «Портрет Пабло Пикассо» 1915

Удивительно, но даже при стилистической монотонности в его работах нет однотипности. Модильяни сохраняет индивидуальность каждого персонажа, будь то друг, муза или случайная натурщица. Одним из таких примеров является «Портрет Жана Кокто» (1916). В этом образе поэта и денди художник соединяет стилизацию с точной психологией, создавая одновременно портрет и философское размышление.

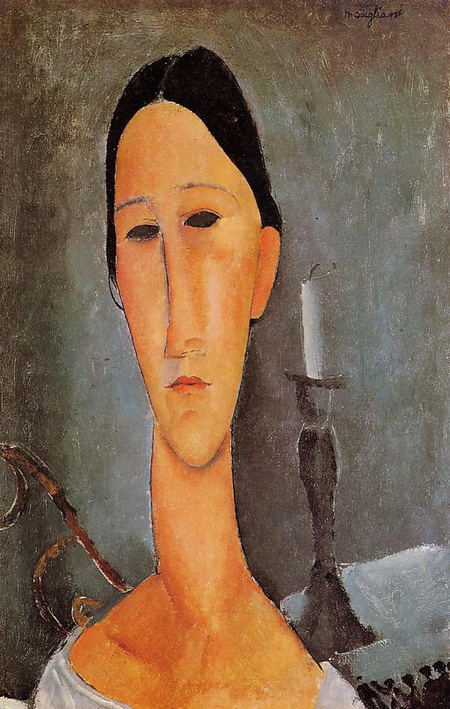

Амедео Модильяни «Голова» 1910 и «Портрет Анны с подсвечником» 1919

Художник делил своих героев условно на «длинноголовых» и «круглоголовых». Первые — мечтательные, обречённые, духовные; вторые — более земные, телесные. Так, к «длинноголовым» относятся портреты Жанны Эбютерн и Леопольда Зборовского, а к «круглоголовым» — Кислинга, Риверы, Вламинка. Возможно, в этом есть подсознательная типология характеров.

Амедео Модильяни «Портрет Лунии с рукой у лица» 1919

Амедео Модильяни «Голова» 1912

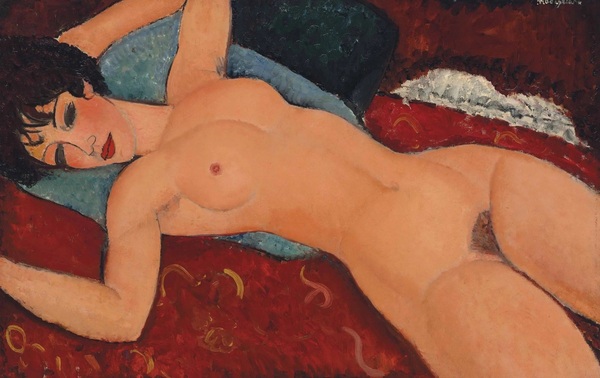

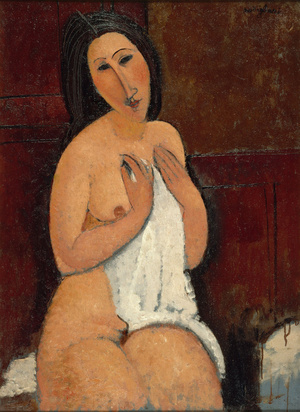

Особое место в творчестве Модильяни занимает жанр ню, в котором он достиг высшей степени выразительности. Эти тела — не анатомические, не натуралистичные, но живые. Он писал их так, как Боттичелли писал своих Венер — с классическим изяществом и современной остротой.

Особенно это видно в картинах «Сидящая обнажённая» и «Лежащая обнажённая», где линия не ограничивает форму, а рождает объём. Эти образы лишены жанровой анекдотичности. Это женщина как доверие, как открытие себя — художнику, зрителю, жизни. В них есть эротизм, но нет пошлости. Через обнажённую фигуру Модильяни выражает нечто большее — «победу духа над убогостью быта».

Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» 1917 и «Сидящая обнаженная с рубашкой» 1917

Модильяни был не одинок. Его друзьями были Моисей Кислинг, Жак Липшиц, Хаим Сутин и многие другие. Именно Кислинг познакомил его со Зборовским, который стал последним покровителем художника. А с Сутиным он был особенно близок — называл его «сумасшедшим гением» и, по свидетельствам современников, первым признал его талант.

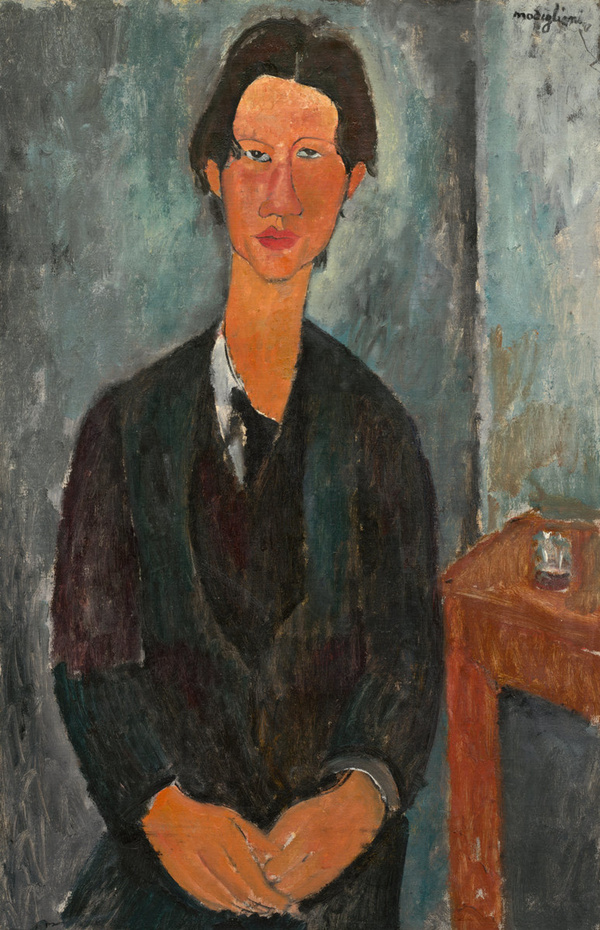

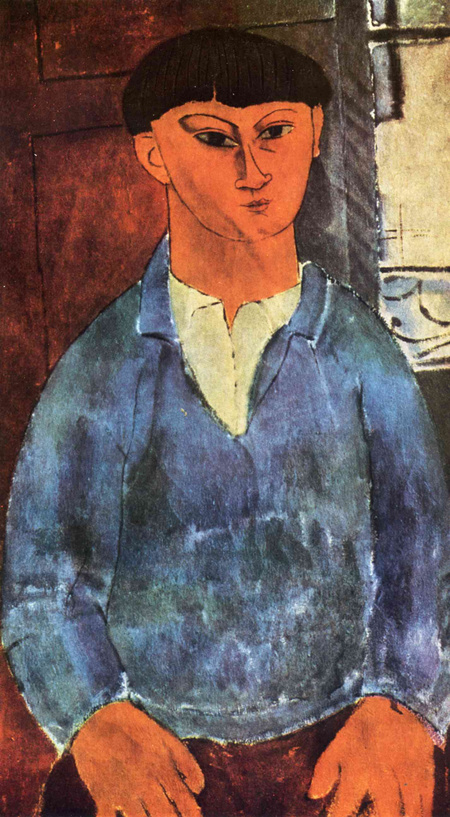

Амедео Модильяни «Портрет Хаима Сутина, сидящего у стола» 1917 и «Портрет Моиса Кислинга на фоне окна» 1916

Художники обменивались влиянием. Так, Сутин учился у Модильяни гуманистической героике, а Модильяни — у Сутина экспрессивности. Портрет Сутина, написанный Модильяни, выполнен с уважением и сдержанной лирикой, в то время как сам Сутин позже переработал манеру своего друга в бурном, телесном ключе.

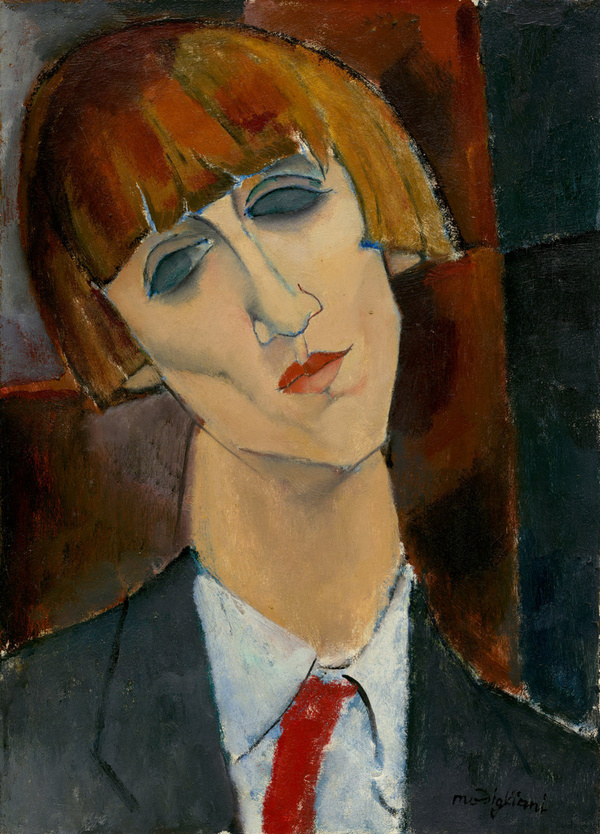

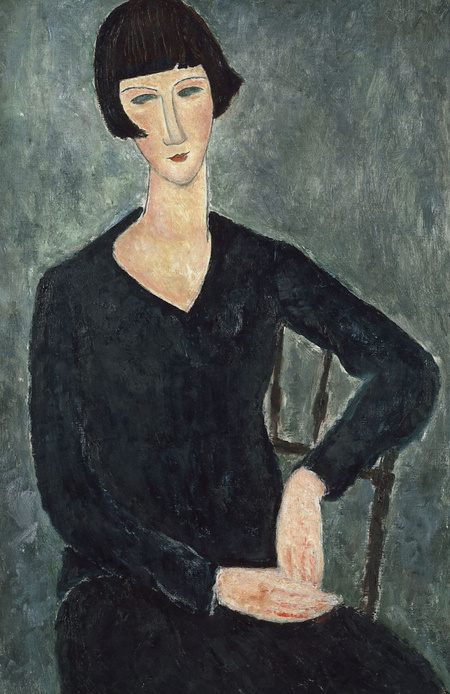

Амедео Модильяни «Портрет мадам Кислинг» 1917 и «Портрет сидящей женщины в синем платье» 1918

Главное в отношении Модильяни к человеку — незаурядная деликатность. В отличие от Пикассо или Шагала, он не стремился к фантазии и гротеску. Он всматривался в человека, чтобы понять его, чтобы распознать в нём что-то большее, чем просто портретную внешность. Если у Сутина герой бурлит, сопротивляется, выворачивается, то у Модильяни — он смотрит внутрь себя, он слушает тишину. Его герои — как писал один из критиков — это «люди, слушающие тишину, как другие слушают музыку».

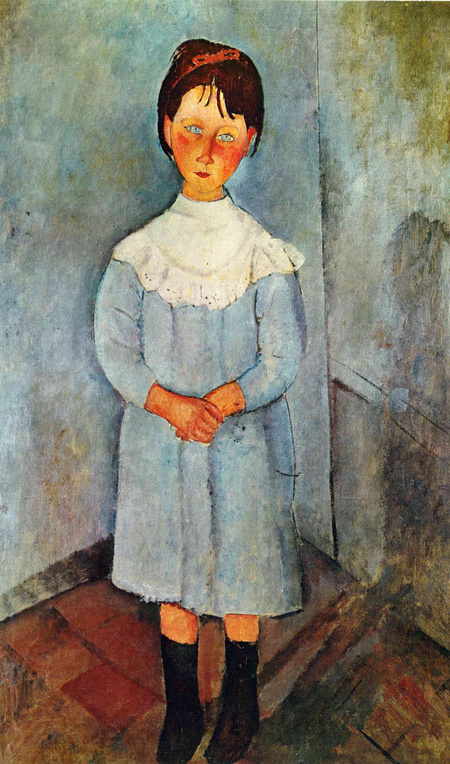

Амедео Модильяни «Девочка в голубом платье» 1918 и «Портрет юной девушки на стуле» 1918

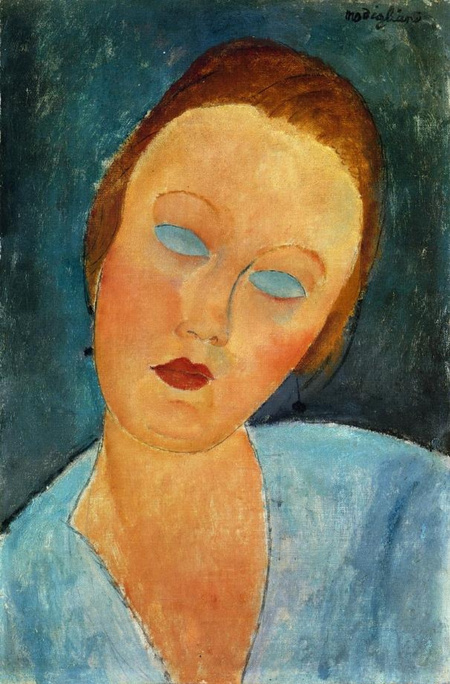

Это особенно проявляется в том, как он строит лицо. Прямой, почти античный нос (иногда увиденный сбоку — с «кубистским» юмором), длинная, «лебединая» шея, наклонённая голова — всё это создаёт образ не столько конкретного человека, сколько духовной структуры личности. Важным компонентом его языка были глаза. Часто они «пустые», закрытые или закрашенные, как у Жанны Эбютерн, Виолончелиста или даже на автопортрете. Это не слепота — это отказ от прямого взгляда во внешнее. Однако у других портретов глаза открыты, и тогда они доверчивы, нежны или тревожны, как у «Юной девушки на стуле».

Амедео Модильяни «Портрет Жермены Сарваж» 1918 и «Девушка в сорочке» 1918

Модильяни не только видел человека — он выбирал, как именно передать его душевное движение. В этом смысле у него не просто стиль, а психологическая система выражения, сходная с тем, как в ренессансной иконописи каждая линия подчинена смыслу.

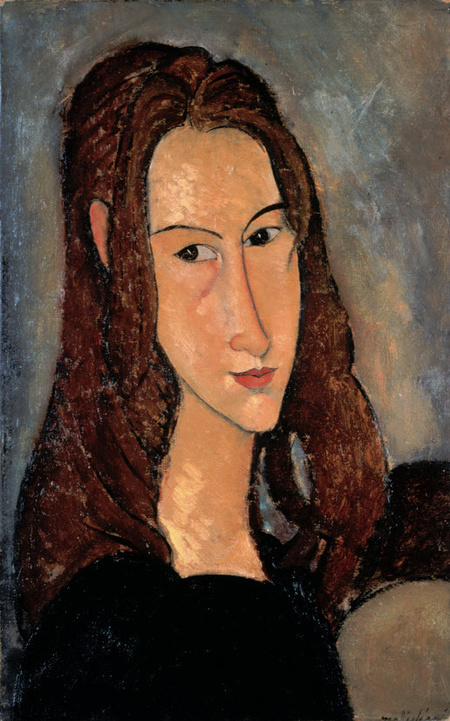

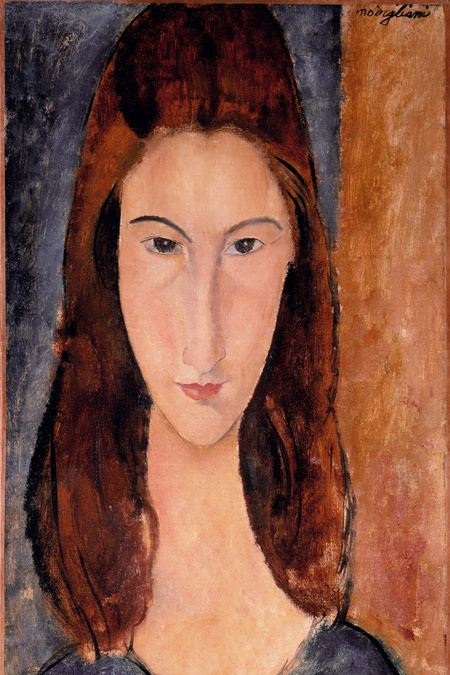

Амедео Модильяни «Портрет Жанны Эбютерн» 1918 и «Портрет Жанны Эбютерн» 1919

Можно предположить, что он переплавлял опыт Ренессанса через призму Парижской нервности: Он работал не как формалист, а как «поэт лица», сочиняющий каждый образ как стихотворение из цвета и формы.

В работах Модильяни, особенно в портретах Жанны Эбютерн, есть что-то глубоко сакральное. Их вертикальная вытянутость, неподвижные позы, отрешённые глаза — всё это напоминает мне византийскую иконопись. Конечно, он не был религиозным художником, но, возможно, через эти приёмы он стремился создать свой аналог иконы — не в духовном, а в эмоционально-интимном смысле. Жанна для него — не просто женщина, а вечный образ любви, и её лицо становится «иконой личной веры».

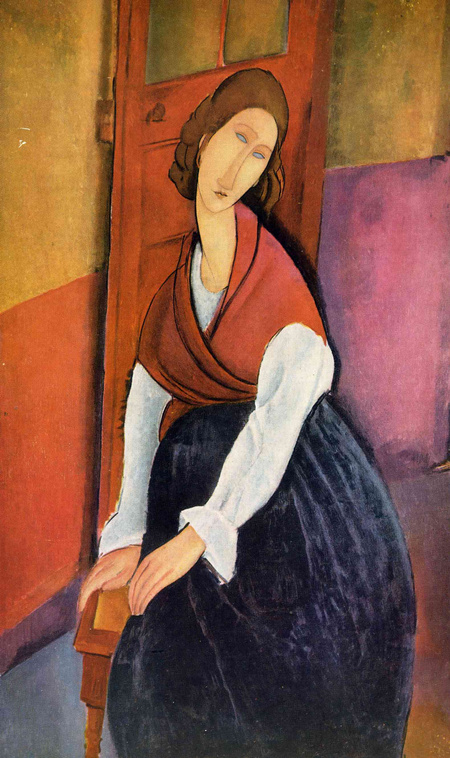

Амедео Модильяни «Портрет Жанны Эбютерн в шляпке» 1917 и «Жанна Эбютерн, сидящая перед дверью» 1919

Хаим Соломонович Сутин

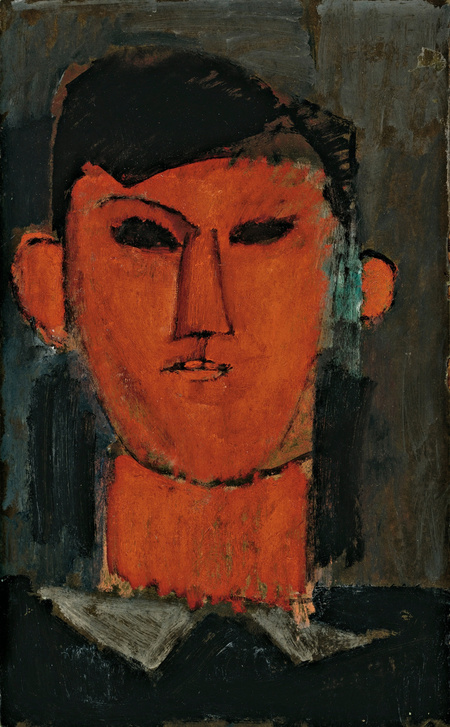

Хаим Сутин — одна из самых ярких и трагичных фигур Парижской школы. Его искусство невозможно спутать ни с кем другим: оно не стремится к гармонии, не ищет красоты в классическом понимании, оно разрывает поверхность холста, чтобы достичь самой сути — тела, страсти, боли. Он — не просто живописец, он «анатом чувств».

Сутин родился в 1893 году в местечке Смиловичи под Минском, в бедной еврейской семье. Его детство было сопряжено с нуждой, унижением и запретами — в том числе религиозными: запрещалось рисовать живое. Но именно это сопротивление породило его стремление — видеть, чувствовать, писать. Уже в юности он понимал, что искусство для него — не декорация, а потребность.

Он учился в Вильнюсе, затем, благодаря материальной помощи покровителя, перебрался в Париж — эпицентр художеских революций. Там он попадает в богемную среду, где знакомится с Кикоином, Кременем, а позже с Модильяни, ставшим его близким другом. Но Париж не встретил его с распростёртыми объятиями — он голодал, болел, скрывался от полиции. Эта среда отчуждения только усилила его внутреннюю напряжённость, сформировала живописный язык боли и страсти.

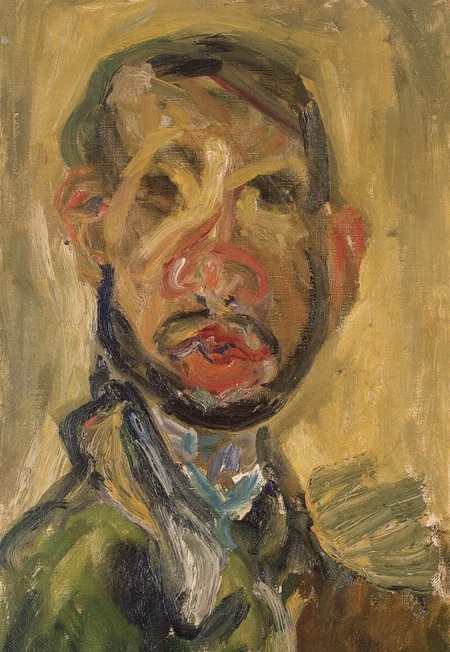

(слева — «Автопортрет» Хаима Сутина, 1921)

Хаим Сутин «Ученик» 1922 и «Портрет Полетт» 1924

Поначалу Сутин пишет с натуры, следуя традициям академической школы. Но очень скоро натуралистическая точность перестаёт его устраивать. Он начинает деформировать формы, насыщать цвет, уплотнять мазок. Всё более явной становится тяга к экспрессии, к передаче внутреннего состояния объекта, а не его внешнего вида.

Хаим Сутин «Ева» 1928

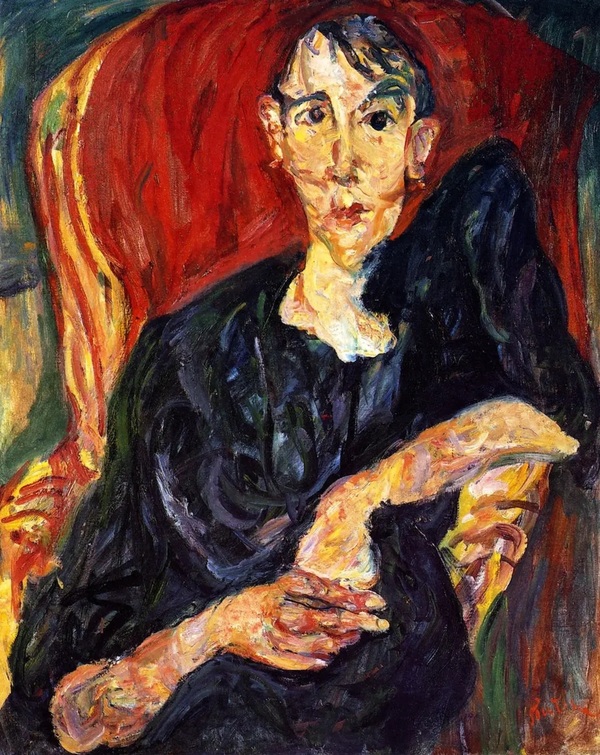

Хаим Сутин «Портрет женщины» 1940 и «Безумная женщина» 1919

Особенное значение имело его открытие старых мастеров. Поездка в Орлеан, где он увидел работы Эль Греко, а позже — страстное увлечение Рембрандтом, привели его к созданию собственной формулы: живопись должна быть воплем. Он не анализирует и не конструирует — он исповедует.

Размышляя о его творчестве, мне в голову сразу приходит русская психологическая проза: его мазки — как внутренний монолог, тяжёлый, прерывистый. Возможно, его вдохновляли не только художники, но и писатели. Его лица — это не реализм, а психологический надлом, как у Раскольникова в «Преступлении и наказании».

Хаим Сутин «Мать и ребенок» 1942 и «Крестьянский мальчик» 1920

Для Сутина человек — это не образ покоя, как у Модильяни, а узел боли. Его портреты не обожествляют, а вскрывают. Это не «герои духа», а «жертвы бытия» — искажённые, на грани срыва. Пример — знаменитые «портреты кондитера»: фигуры как бы разорваны изнутри, всё тело художника, кажется, вложено в мазок. Эти люди не позируют — они «существуют». Не зря Сутин, по воспоминаниям, мог часами ходить вокруг натурщика, заставляя его оставаться в одной позе, пока он сам не «услышит» тело. Он писал не форму, а состояние. Его живопись — это акт эмпатии.

Хаим Сутин «Маленький кондитер» 1919 и «Кондитер из Кань» 1923

Хаим Сутин «Маленькая девочка с куклой» 1919

Хаим Сутин «Большая шляпа» 1924 и «Женщина вяжет»

В портретах Сутина нет дистанции — он не наблюдает, он сливается. Часто его герои выглядят как страдающие, сломленные, но именно через это художник находит их силу. Условная уродливость — это не насмешка, а искренность. Он не корректирует, не идеализирует, а принимает человека таким, каким его чувствует.

Хаим Сутин «Мужчина с длинным носом (Расин)» 1921 и «Женщина в красном» 1922

Условные «круглоголовые» и «длинноголовые» здесь заменяются энергетическими типажами: у него есть типы сжатые, словно уткнувшиеся в себя, и типы разверзнутые, как будто изнутри светящиеся. Взять, например, его «Женщину в красном» — здесь чувствуется одновременно испуг и гордость, уязвимость и напряжённая стойкость.

Хаим Сутин «Мальчик с желтой шляпой» 1924 и «Польская женщина» 1922

Сутин не был изолирован. Его поддерживали и вдохновляли. Модильяни — его первый признатель, Кислинг — друг, Зборовский — покровитель. Но сам Сутин был скорее внутренне одинок. Он не любил публичности, был склонен к изоляции, раздражительности. Его искусство развивалось не через школы, а через внутреннее сгорание.

Хаим Сутин «Крестьянская девушка» 1919 и «Русская (Портрет женщины)» 1917

Тем не менее, влияние его чувствовали многие. Французская критика признала в нём наследника Гойи и Курбе, а американские экспрессионисты — носителя их языка. Он дал живописи XX века новую форму страсти — не через слова, а через материю краски.

Хаим Сутин «Шафер» 1925 и «Портрет мужчины. Эмиль Лежен» 1922

Для Сутина не существовало внешней красоты как ценности. Его лица — перекошенные, смятые, тревожные. Они кажутся уродливыми, но только в привычной системе координат. Он не искал сходства — он искал внутреннюю правду, и она почти всегда оказывалась тревожной, страдальческой. Один из критиков писал, что Сутин «искажал лица не потому, что хотел шокировать, а потому что не мог иначе сказать о человеке».

Хаим Сутин «Невеста» 1924 и «Невеста» 1923

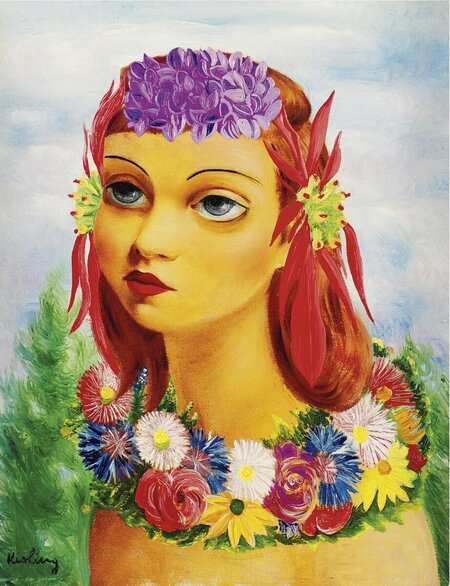

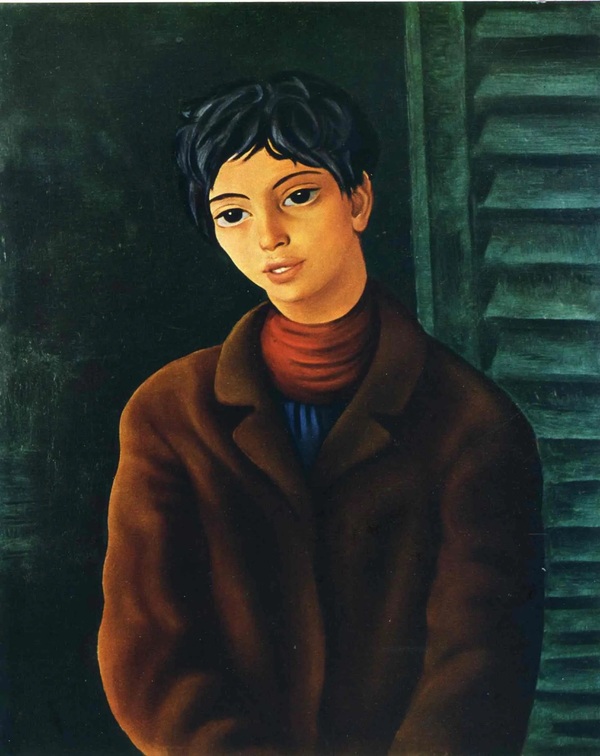

Моисей Кислинг

Моисей Кислинг — художник, создавший собственный, мгновенно узнаваемый стиль в жанре портрета. Он был не столько экспериментатором, сколько внимательным созерцателем, не столько бунтарём, сколько эстетом. Среди художников Монпарнаса он занимал особое место — человека тонкого вкуса, виртуозного мастера, влюблённого в красоту, женственность и живопись как таковую.

Кислинг родился в 1891 году в Кракове, в Польше, в семье мелкого предпринимателя. Образование получил в Краковской академии художеств. Уже в 1910 году он переезжает в Париж — не просто в поисках нового, а потому что чувствует: именно здесь рождается живопись будущего.

Кислинг сразу оказывается в центре Монпарнаса, рядом с Модильяни, Утрилло, Паскиным, Сутиным. Он не только дружит с ними, но и живёт с ними в одном ритме: бесконечные разговоры, мастерские, нужда, художественные споры. Его мировоззрение формируется между двумя полюсами — польской академической выучкой и парижской свободой. Это создает в нём уникальное сочетание дисциплины и поэзии, виртуозности и чувственности. Его искусство — это искусство формы, продуманной композиции и утончённого образа.

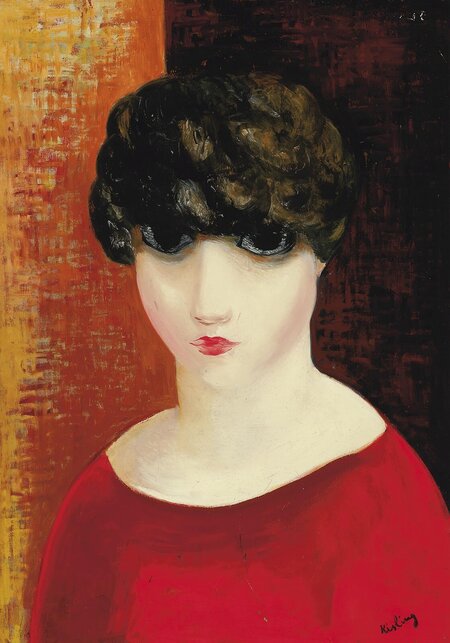

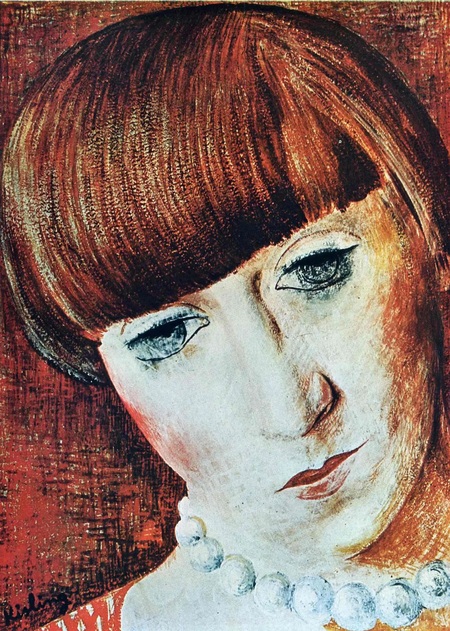

(слева — «Автопортрет» Моисея Кислинга, 1920)

Моисей Кислинг «Кики де Монпарнас в красном джемпере и голубом шарфе», 1925 и «Кики с Монпарнаса»

С первых лет в Париже Кислинг делает акцент на портрете и женской фигуре. Его модели — подруги, натурщицы, актрисы, музы. Кислинг разрабатывает уникальный тип портрета, в котором соединяются точность и обобщение, наблюдательность и эстетика. Его техника остаётся в рамках фигуративной традиции, но при этом он вводит элементы модернистской условности — гладкий живописный слой, чёткий контур, минимальное моделирование теней. Это создаёт ощущение почти эмалевой гладкости. Его цветовая палитра выверена, но не холодна. Он умеет использовать тёплые охры, глубокие синие, мягкие зелёные — так, чтобы кожа светилась, а взгляд женщины становился центром притяжения.

Моисей Кислинг «Грустная девушка» и «Золотые волосы»

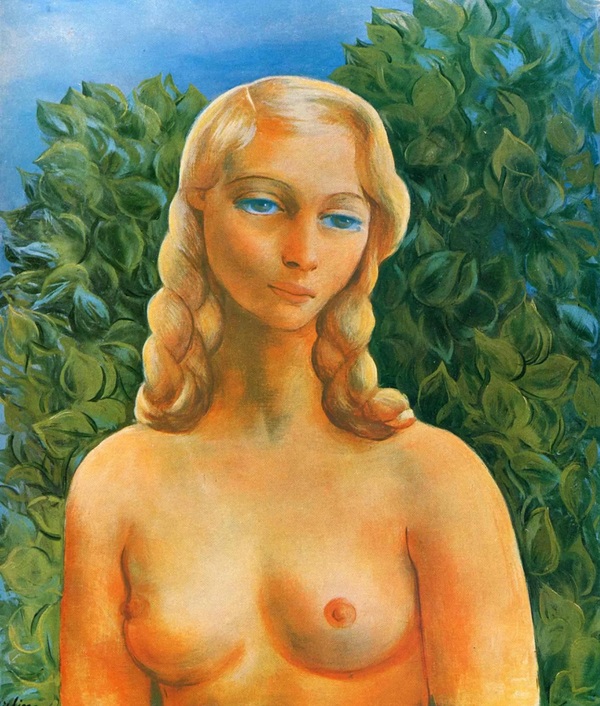

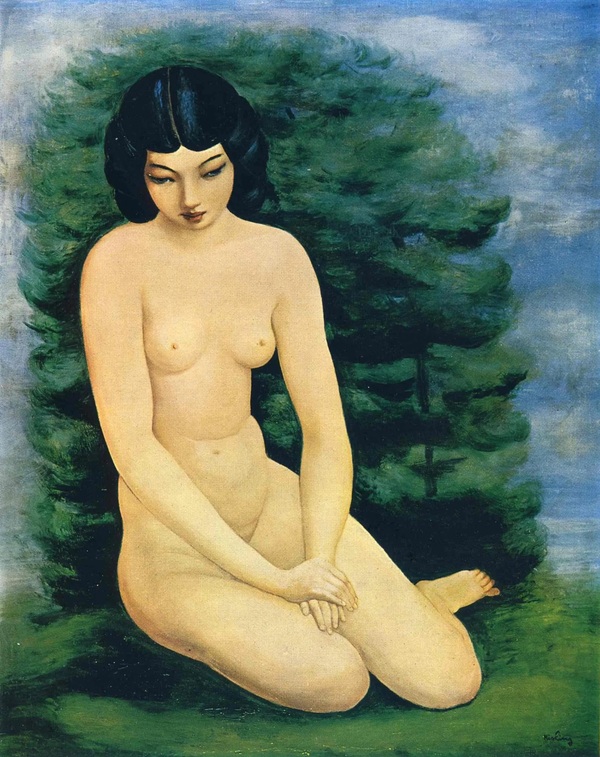

Моисей Кислинг «Обнаженная Арлетти» 1933

Моисей Кислинг «Обнаженная блондинка» и «Голова девушки с цветами» 1939

Женщина у Кислинга — не просто натурщица, а центральный смысл его искусства. Его портреты — гимн женственности, чувственности, уравновешенной классической грации. И в этом — его отличие от других художников Парижской школы. Если Модильяни стилизует, Сутин деформирует, то Кислинг воспевает. Он не отказывается от идеала. Его образы — это своего рода возвращение к Ренессансу, но через призму XX века. Он не возрождает античность буквально, но чувствует её.

Моисей Кислинг «Без названия» 1948 и «Обнаженная в саду»

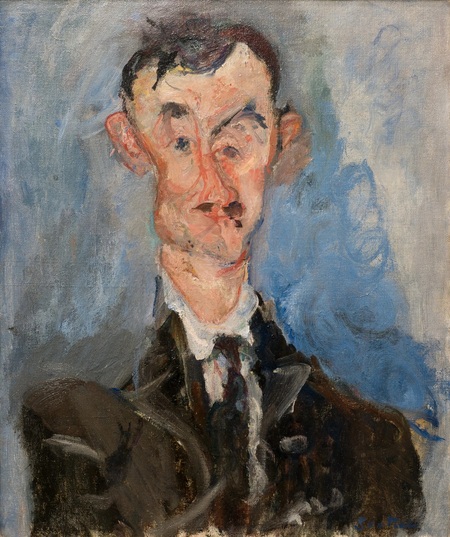

Хотя основное внимание Кислинг уделял женскому образу, его мужские портреты не менее выразительны. Здесь он действует сдержаннее, спокойнее, менее декоративно. В них нет той пластической игры, что в изображениях женщин. Но и здесь видно его главное качество — уважительное и точное видение человека. Так, в портрете Йонаса Неттера он пишет коллекционера сдержанно, но с достоинством. Портрет Моисея Кислинга кисти Модильяни, кстати, фиксирует то же: его телесную устойчивость, уверенность, внутреннюю организованность.

Моисей Кислинг «Мужской портрет (Йонас Неттер)» 1920 и «Без названия»

Кислинг видел в человеке не конфликт, а гармонию. Он не искал психологических парадоксов, не стремился вскрыть душу — наоборот, он хотел показать красоту внешнего как отражение внутреннего. Он не работал с уродством. Художник выбирал красивых людей — или, точнее, писал людей красиво. Он мог обобщать, сглаживать, усиливать, но всё это подчинял не стилизации, а эстетике.

Моисей Кислинг «Женщина из Арли» и «Мадам Б. Дюнн», 1943

Моисей Кислинг «Дети доктора Таса», 1930

Одной из ключевых особенностей является то, что Кислинг почти всегда показывает своих моделей фронтально или в лёгком развороте, с ясным, проникающим взглядом. Его интересует человек, глядящий изнутри себя, но не отрешённый, а, напротив, готовый вступить в контакт. Даже дети у него — не безмолвные куклы, а живые существа с характером и настороженной внимательностью. Так, например, в портрете детей доктора Таса художник использует мягкий свет, гладкое письмо и приглушённую палитру, чтобы выразить хрупкое равновесие между детской уязвимостью и достоинством.

Моисей Кислинг «Мальчик в кепке» 1948 и «Женщина в красном»

Разглядывая картины Кислинга меня привлекла его способность создавать лицо как «визуальный объект». Это особенно видно в его женских образах — лица плавно вписаны в композицию, волосы, одежда и фон образуют гармоничную «рамку», как будто он мысленно проектировал обложку журнала или афишу. Можно сказать, что Кислинг (в отличие от экспрессивного Сутина и трагического Модильяни) ближе всего к сегодняшнему дизайнерскому мышлению — он чувствует композицию, цветовой баланс, симметрию. Возможно, Кислинг интуитивно предвосхитил эстетику арт-деко, создавая лица, которые балансируют между классическим стилем и декоративной графикой. Его портреты могли бы быть частью визуальной культуры рекламы или театральной афиши 1920-х годов.

Моисей Кислинг «Маленькая голова брюнетки» 1930 и «Офелия»

Моисей Кислинг «Большая рыжеволосая обнаженная» 1949

Моисей Кислинг писал людей не ради идеи, а ради самого человека. Его портреты — это признание в любви к лицу, к коже, к взгляду, к телу. Он показал, что красота не требует вызова и провокации — она требует внимания.

Моисей Кислинг «Без названия» 1952 и «Без названия»

Заключение

В ходе исследования я убедилась, что портрет в Парижской школе — это не просто жанр, а форма личного художественного высказывания, в которой художник не столько изображает лицо, сколько раскрывает его более глубинную сущность.

У Модильяни, Сутина и Кислинга эта глубина выражается через искажение, но каждый из них делает это по-своему. Модильяни стремится к одухотворённому знаку — его лица вытянуты, очищены от деталей, превращены в символы внутреннего чувства. Сутин, наоборот, будто прорывается сквозь лицо к эмоции — его мазок рвёт контур, деформирует черты, но именно в этом и возникает экспрессия. Кислинг же выбирает путь гармонии и декоративности: он делает лицо гладким, иногда почти идеализированным, но при этом не «пустым».

Искажение в данном контексте — не разрушение, а инструмент визуального поиска. Через него художники пытались выразить то, что не помещается в рамках реалистической традиции: страх, отчуждение, внутреннюю красоту, личную привязанность, эмоциональный код эпохи.

Это были не просто портреты, а, возможно, одна из первых форм психологического дизайна образа человека — когда визуальные параметры (форма, ритм, цвет) напрямую связаны с переживанием. Таким образом, искажение здесь — это путь к глубине, а не к абстракции.

М. Ю. Герман Парижская школа. — М.: Азбука, 2019. — 312 с.

Б. И. Зингерман Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал. — М.: ТПФ «Союзтеатр», 1993. — 384 с.

В.Баева ТОМ 36 «Амедео Модильяни». — М.: Директ-Медиа, 2010. — 48 с.

Грингольц О. А. Рисунки хаима Сутина //Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. — 2011. — №. 131. — С. 273-281.

Камышова А. К. АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ. ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКА НА РУССКОЕ ИСКУССТВО ХХ ВЕКА //Россия и мир в новое и новейшее время-из прошлого в будущее. — 2019. — С. 241-243.

Басин Е. Я. Портрет и личность Об эволюции портрета в западноевропей ской живописи конца XIX–XX века //Искусствознание. — 2010. — №. 1-2. — С. 356-371.

Грингольц-Венгерова О. А. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МОИСЕЯ КИСЛИНГА //Новое искусствознание. — 2021. — №. 2. — С. 102-109.

https://artchive.ru/amedeomodigliani/works // Артхив // Амедео Модильяни: все работы // Дата обращения: 27.05.2025

https://artchive.ru/artists/1602~Moisej_Kisling/works // Артхив // Моисей Кислинг: все работы // Дата обращения: 27.05.2025

https://artchive.ru/artists/26869~Khaim_Solomonovich_Sutin/works // Артхив // Хаим Соломонович Сутин: все работы // Дата обращения: 27.05.2025