Архитектура советских театров

Рубриктор

1. Концепция

2. История развития театральной архитектуры в СССР

3. Конструктивизм в театральных зданиях — 1920-1930-х годов

4. Сталинский ампир в архитектуре театров

5. Модернизм театров эпохи Хрущева и Брежнева

6. Влияние архитектуры на культурную жизнь общества

7. Современное состояние театров

8. Заключение

Концепция

В эпоху Советского Союза театры служили не просто местами для представлений, а символами культурного бытия, которое выражалась через бетон, стекло и декоративные детали. Выбор темы обоснован тем, что советская архитектура, особенно в театрах, показывает большие изменения в обществе: от революционного подъема 1920-х годов до строгой монументальности сталинского времени и более простых форм позднего социализма. Такое исследование поможет понять, как прошлое влияет на современную культуру и городскую среду. Театры вроде Московского художественного театра или Большого театра в Ленинграде стали известными архитектурными памятниками, но многие другие, менее заметные, также хранят истории новаторства и креативности.

Отбора материала для визуального исследования был построен на балансе между хронологией и тематической глубиной, чтобы охватить разные стили и регионы без лишних деталей. Исследование было сосредоточено на ключевых примерах театров, построенных период существования Советского Союза, и на тех, что ярко показывали развитие архитектурных идей. В первую очередь, отбираются здания, где визуальные элементы — фасады, интерьеры, планы этажей напрямую связаны с задачами эпохи. Конструктивистские театры 1920-х с их геометричными формами и практичностью. Для сталинского периода характерны большие сооружения с колоннами и скульптурами, где визуалы покажут, как архитектура использовалась для демонстрации величия государства. Поздние примеры из 1960-1980-х с модернистскими чертами помогут увидеть переход от пышности к простоте.

Ключевой вопрос исследования: как архитектура советских театров отражала социальные, политические и культурные изменения в СССР, и насколько визуальные формы этих зданий служили инструментом идеологического влияния на общество? Эта формулировка позволяет глубже разобраться, почему театры были не просто функциональными пространствами, а местами для воплощения идей или контроля. Вопрос предполагает, что развитие архитектуры советских театров отражало идеологические перемены: от авангардного конструктивизма, который подчеркивал коллективность и новизну в 1920–1930-е годы, к неоклассицизму сталинского ампира, символизирующему силу и стабильность в 1940-1950-е, и дальше к минимализму времен Хрущева и Брежнева, показывающему практичность и массовость. Архитектурный масштаб, материалы и декор не только следовали политическим указам, но и влияли на то, как люди воспринимали культуру, превращая театр в средство, которое формировало нового советского человека. В итоге, исследование продемонстрирует, что архитектура театров была активной частью исторического процесса, где формы и образы помогали укреплять или смягчать идеологические рамки.

История развития театральной архитектуры в СССР

Театральная архитектура в Советском Союзе прошла долгий путь, начиная от революции 1917 года и до распада страны в 1991-м. В дореволюционной России театры были в основном классическими зданиями с колоннами, лепниной и роскошными интерьерами, как Большой театр в Москве или Мариинский в Петербурге. Эти постройки отражали вкус императорской эпохи — величественные, с элементами барокко и классицизма. Но после Октябрьской революции все изменилось. Новое правительство хотело создать культуру для обычных рабочих, так что театры стали частью большой пропаганды. Они должны были быть доступными, современными и отражать идеи коммунизма.

Большой театр. Альберто Кавос. 1856 год.

Мариинский театр. Альберто Кавос. 1859 год.

В 1920-е годы архитекторы начали экспериментировать. Это было время конструктивизма, когда здания проектировали с простыми формами, много стекла, бетона и металла. Театры строили не только для элиты, но для масс. Появились клубы и дома культуры, где обычные люди могли смотреть спектакли и выступления. Государство вкладывало деньги в строительство по всей стране, от Москвы до Сибири. К 1930-м годам стиль сменился на сталинский ампир — огромные здания с колоннами, скульптурами и декором, которые подчеркивали мощь СССР. Театры становились символами победы социализма.

Проект — Театр массового музыкального действа. Братья Веснины. 1930 год.

После войны, в 1950-е, под влиянием Хрущева, архитектура упростилась. Отказались от лишней роскоши, чтобы строить быстро и дешево. Театры получали стандартные проекты — большие залы, простые фасады, иногда с элементами модернизма. В 1960–1980-е годы добавились новые материалы, как панели и бетонные блоки. Театры строили в новых городах, и они отражали повседневную жизнь советских людей. В целом, развитие шло от авангарда к монументальности, а потом к практичности. Это было связано с политикой: вначале — революционный энтузиазм, потом — культ личности, а позже — массовое строительство.

Конструктивизм в театральных зданиях — 1920-1930-х годов

Конструктивизм появился сразу после революции, в 1920-е годы, и стал настоящим прорывом в архитектуре. Архитекторы вроде Константина Мельникова или братьев Весниных хотели, чтобы здания были функциональными. Театры в этом стиле не просто места для спектаклей — они должны были объединять людей, учить и вдохновлять на новую жизнь. Формы были простыми: кубы, цилиндры, много окон для света, без лишнего декора. Идея была в том, чтобы пространство работало на коллектив.

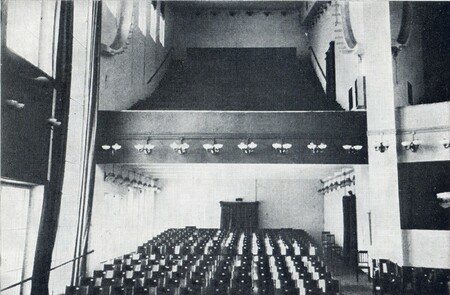

Дворец культуры Лихачева. Братья Веснины. 1933 год.

Один из ярких примеров — Дом культуры имени Русакова, построенный Мельниковым в 1927–1929 годах. Это здание выглядит как три массивных клина, выходящих на улицу. Внутри — зал, который мог предоставляться для разных мероприятий. Фасад динамичный, с большими окнами, чтобы внутри было достаточно светло и открыто.

Дом культуры имени Русакова. Константин Мельников. 1929 год.

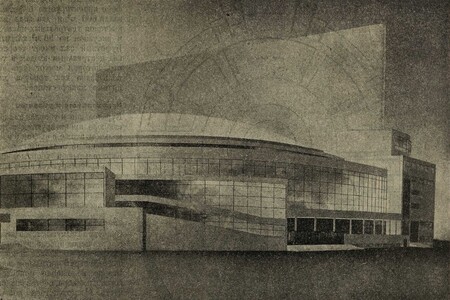

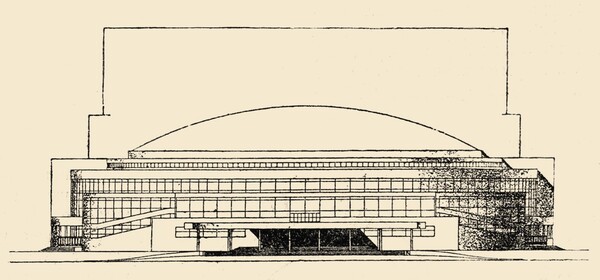

Еще один проект — Театр массового музыкального действия в Харькове, разработанный братьями Весниными в 1930 году. Он не был построен, но планы впечатляют: огромный зал на тысячи зрителей, с амфитеатром и механизмами для сцены. Фасад — сплошное стекло, чтобы здание казалось прозрачным и демократичным.

Проект — Театр массового музыкального действа. Братья Веснины. 1930 год.

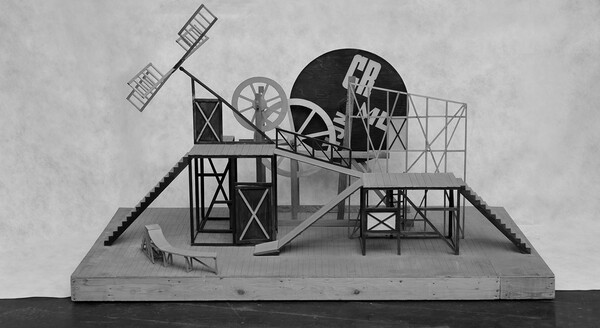

Влияние конструктивизма видно в работах Всеволода Мейерхольда. Он сотрудничал с молодыми архитекторами для создания сцен, где декорации были частью машины — рампы, лестницы, вращающиеся элементы. Например, в его театре проекты включали подвижные платформы, чтобы актеры могли взаимодействовать с пространством динамично. Это было новаторством: театр становился не статичным, а живым.

Макет и единая установка спектакля «Великодушный рогоносец». Всеволод Мейерхольд. 1922 год.

Конструктивизм длился недолго — к 1940-м его сменил сталинский стиль, потому что авангард казался слишком абстрактным. Но эти здания оставили след: они показали, как архитектура может служить идеям равенства и прогресса. Многие проекты не реализовали, но чертежи и фото помогают понять дух времени. В целом, этот период — о смелости и экспериментах.

Сталинский ампир в архитектуре театров

Сталинский ампир, или как его еще называют, советский монументальный классицизм, пришел на смену конструктивизму в 1940-е годы. Это был стиль, который подчеркивал величие Советского Союза, с элементами античной архитектуры, но с советским уклоном. Театры в этом стиле строили огромными, с колоннами, скульптурами и богатым декором. Они должны были показывать мощь государства и вдохновлять людей на преданность идеям коммунизма. Архитекторы создавали здания, которые напоминали дворцы, но для народа.

Центральный академический театр Советской армии. Каро Алабян, Василий Симбирцев, Борис Бархин. 1940 год.

Один из главных примеров — Центральный театр Советской Армии в Москве, построенный в 1940 годах. Здание в форме пятиконечной звезды, с башней наверху и величественными колоннами. Фасад украшен рельефами с советскими мотивами, а внутри — большие залы с лепниной и люстрами. Этот театр символизировал связь армии и культуры, и его строили для спектаклей в том числе и о героях войны.

Центральный академический театр Советской армии. Каро Алабян, Василий Симбирцев, Борис Бархин. 1940 год.

В сталинском ампире акцент был на симметрии и монументальности. Театры часто размещали в центре городов, чтобы они доминировали в пейзаже. Например, в Йошкар-Оле Театр драмы имени Шкетана был построен в этом стиле вместе с монументальными колоннами и типичным декором. Это не только для красоты, но и для пропаганды: зрители, входя в такой театр, чувствовали себя частью великой страны.

Театр драмы имени Шкетана. Павел Самсонов. 1953 год.

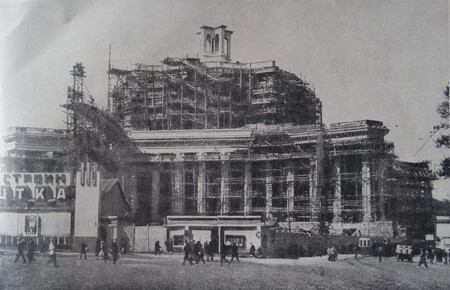

Но не все советские театры той эпохи следовали тому же стилю. В Минске Большой театр Беларуси, в стиле конструктивизм был построен в 1939 году, имеет монолитные, лаконичные и строгие формы. В целом здания периода сталинского ампира были не просто театрами, а центрами культурной жизни, где проводились оперные выступления. К концу 1940-х ампир стал доминировать, но после смерти Сталина в 1953 году он стал постепенно замещаться более функциональным и рациональным стилем — модернизм. В целом, сталинский ампир в театрах — это о силе и красоте, где архитектура служила идеологии. Многие из этих зданий стоят до сих пор, напоминая о той эпохе.

Большой театр Беларуси. Иосиф Лангбард. 1939 год.

Модернизм театров эпохи Хрущева и Брежнева

После смерти Сталина в 1953 году архитектура изменилась. Никита Хрущев заявил, что изобилующая большими излишествами стиль, больше не соответствует линии партии в архитектурно-строительном деле сталинского стиля, и началась эпоха модернизма — простые формы, бетон, большие окна. Театры строили быстро и дешево, для массового использования. Это было время оттепели, когда культура стала доступнее, а здания — функциональнее. В 1960-1980-е, при Брежневе, стиль стал чуть сложнее, с элементами декора, но все равно практичным.

Яркий пример — Государственный Кремлевский дворец в Москве, построенный в 1961 году. Хотя он для съездов, там ставили спектакли и концерты. Здание — огромный прямоугольник из стекла и бетона, с большим залом на 6000 мест. Фасад простой, с колоннами из мрамора, но без лишнего украшения. Это показывало новый подход: удобство для людей, а не помпезность.

Государственный Кремлевский дворец. Михаил Посохин. 1961 год.

В регионах строили похожие театры. Например, Челябинский театр драмы имени Наума Орлова, реконструированный в 1980-е, имеет модернистский фасад с большими окнами и бетонными элементами. Или Театр юного зрителя в Ленинграде (ТЮЗ), построенный в 1962 году, — простое здание с акцентом на внутреннее пространство.

Челябинский театр драмы. Б. А. Баранов, В. Л. Глазырин, Д. О. Олтаржевский, Ю. П. Перчаткин, А. И. Рудик, Н. Н. Семейкин, А. Н. Слонимский. 1973 год.

Театр юного зрителя. Александр Жук. 1962 год.

Модернизм сделал театры ближе к людям: больше мест, лучше освещение, удобные входы. Но иногда они имеют существенный недостаток в виде однообразной серой цветовой гаммы. Сегодня многие из них реконструируют, добавляя современные элементы. Этот период — о массовости и простоте, где архитектура служила повседневной культуре.

Влияние архитектуры на культурную жизнь общества

Архитектура советских театров сильно влияла на культурную жизнь общества в СССР. Эти здания не были просто местами для спектаклей — они формировали, как люди общались, учились и воспринимали идеи коммунизма. В 1920-е годы, во времена конструктивизма, такие постройки, как Дом культуры имени Русакова в Москве, помогали собирать обычных людей вместе. Простые геометричные формы и большие окна создавали ощущение открытости и равенства. Это влияло на общество, делая культуру доступной для масс и способствуя коллективному духу — общество чувствовало себя частью большой перемены.

В сталинскую эпоху влияние стало еще заметнее. Театры в стиле ампира, вроде Центрального театра Советской Армии в Москве, с их монументальными колоннами и рельефами, внушали чувство гордости и силы. Зрители, входя в такие залы с лепниной и люстрами, ощущали величие государства, что усиливало патриотизм. Спектакли о героях войны здесь становились инструментом воспитания, где архитектура подчеркивала идею единства и равенства под руководством партии.

Государственный академический Большой театр СССР. Сцена из оперы «Евгений Онегин» композитора П. И. Чайковского. 1942 год.

В период Хрущева и Брежнева модернистские театры, такие как Государственный Кремлёвский дворец в Москве или Челябинский театр драмы имени Наума Орлова, принесли влияние практичности. Простые формы и большие залы сделали культуру ближе к повседневной жизни — семьи и школьники могли легко посещать представления, что способствовало массовому просвещению. В целом, архитектура театров влияла на общество, превращая посещение в повседневность, которая укрепляла идеологические рамки и способствовал формированию советского человека — коллективного и образованного.

Современное состояние театров

Сегодня состояние советских театров в основном положительное, поскольку большинство из них продолжают функционировать по сей день и поддерживаются в довольно хорошем состоянии благодаря усилиям властей и культурных организаций. Эти здания, построенные в разные эпохи СССР, стали неотъемлемой частью культурного ландшафта современных государств. Многие театры прошли через этапы реставрации и модернизации, что позволило им адаптироваться к новым требованиям: улучшить акустику, обновить освещение и добавить современные технологии для комфорта зрителей. Например, Большой театр в Москве, который имеет богатую историю с дореволюционных времен, но претерпел некоторые изменения, был тщательно отреставрирован в 2011 году. Теперь он не только сохранил свой классический фасад с колоннами и лепниной, но и обрел новые возможности для постановок, включая цифровые проекции и улучшенную вентиляцию, что делает его одним из ведущих культурных мест России. Это показывает, как старые постройки могут продолжать жизнеспособность в наше время, привлекая тысячи посетителей ежегодно.

Большой театр в Москве. Осип Бове. 2013 год.

Заключение

Архитектура советских театров — это яркий пример того, как здания могут отражать историю целой страны. Начиная от революционных 1920-х годов с их конструктивистскими формами, где простота и функциональность подчеркивали идеи равенства, и до сталинского ампира 1940-х, с монументальными колоннами в Центральном театре Советской Армии, который символизировал мощь государства. Затем пришла эпоха Хрущева и Брежнева, когда модернизм сделал театры более простыми и массовыми, ориентированными на повседневную жизнь. Это показывает, как каждый стиль был связан с социальными и политическими изменениями в СССР. Помимо этого визуальные формы, материалы и масштабы не просто следовали за политикой, но активно формировали культурную жизнь. В конструктивизме пространства объединяли людей для коллективных идей, в ампире внушали уважение к власти, а в модернизме делали культуру доступной для всех. Театры влияли на общество, превращая посещения в необходимость, которая воспитывала заново советского человека уже в новом государстве.

Истоки театрального идеала советской эпохи. Бураченко А. И. — https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-teatralnogo-ideala-sovetskoy-epohi/viewer

Развитие архитектуры в СССР. Реуцкая В.В. — https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-arhitektury-v-sssr/viewer

Театр в эпоху конструктивизма. — http://www.raruss.ru/soviet-constructivism/3952-constructivism-theater.html

Актуализация объектов наследия конструктивизма в условиях модернизации культуры Москвы 2011–2014 гг. Филимонова К. Л. — https://cyberleninka.ru/article/n/aktualizatsiya-obektov-naslediya-konstruktivizma-v-usloviyah-modernizatsii-kultury-moskvy-2011-2014-gg-na-primere-kulturnogo-tsentra-zil/pdf

Концептуальные основы советской архитектуры сталинского периода. Костова Е. В. — https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-sovetskoy-arhitektury-stalinskogo-perioda

История строительства Кремлевского Дворца Съездов. Дутлова Е. — https://www.icomos.org/public/risk/2007/pdf/Soviet_Heritage_37_V-7_Dutlova.pdf

Театр юного зрителя как фактор формирования нового типа личности. Коханая О. Е. — https://cyberleninka.ru/article/n/teatry-yunogo-zritelya-kak-faktor-formirovaniya-novogo-tipa-lichnosti

Большой театр. Альберто Кавос. 1856 год. — https://pastvu.com/p/701645?history=1

Мариинский театр. Альберто Кавос. 1859 год. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Maryinsky_Theater_in_1900s.jpg

Братья Веснины. Проект — Театр массового музыкального действа. 1930 год. — https://tehne.com/event/arhivsyachina/e-v-i-l-vesniny-teatr-massovogo-muzykalnogo-deystva-v-harkove

Дворец культуры Лихачева. Братья Веснины. 1933 год. — https://dzen.ru/a/Z-w08RrI1VzJBd3_

Дом культуры имени Русакова. Константин Мельников. 1929 год. — https://archi.ru/russia/43961/genii-modernizma-i-bolshaya-moskva?article_topic=4

Макет и единая установка спектакля «Великодушный рогоносец». Всеволод Мейерхольд. 1922 год. — https://dommeyerholda.ru/100-let-so-dnya-premery-velikodushnogo-rogonoscza/

Центральный академический театр Советской армии. Каро Алабян, Василий Симбирцев, Борис Бархин. 1940 год. — https://pastvu.com/p/2279787

Театр драмы имени Шкетана. Павел Самсонов. 1953 год. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Марийский_национальный_театр_драмы_имени_М._Шкетана

Большой театр Беларуси. Иосиф Лангбард. 1939 год. — https://totalarch.com/muar/theater?page=98

Государственный Кремлёвский дворец. Михаил Посохин. 1961 год. — https://russian.rt.com/science/foto/915957-kremlevskii-dvorec-sezdov

Челябинский театр драмы. — https://yandex.com/maps/org/chelyabinsk_state_academic_drama_theater_named_after_naum_orlov/1017228559/gallery/

Театр юного зрителя. Александр Жук. 1962 год. — https://pastvu.com/p/1720109?share=1

Государственный академический Большой театр СССР. 1942 год. — https://ria.ru/20240214/osvobozhdenie-1927075016.html

Большой театр в Москве. Осип Бове. 2013 год. — https://dzen.ru/a/X96pf_Wm9Cn8z-qQ?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera