Развитие и символизм архитектуры храмов Индии

Концепция

Тема исследования — архитектура индийских храмов, её формы, пространственная логика и символическое наполнение. Индийское искусство существует уже не менее пяти тысячелетий. За всё это время наиболее яркое и полное воплощение она нашла в многочисленных храмовых сооружениях, которые располагаются в разных уголках страны. В древних храмах Индии воплотилось всё многообразие религиозных традиций, которые то сменяли одна другую, а то сосуществовали рядом на протяжении многих веков, поддерживая и дополняя друг друга. Богатство этих традиций индийской цивилизации впечатляет европейцев и в наши дни. Это уникальная архитектурная традиция, где каждое сооружение выступает не только как место свершения религиозных обрядов, но и как материальное воплощение философских школ и художественных канонов.

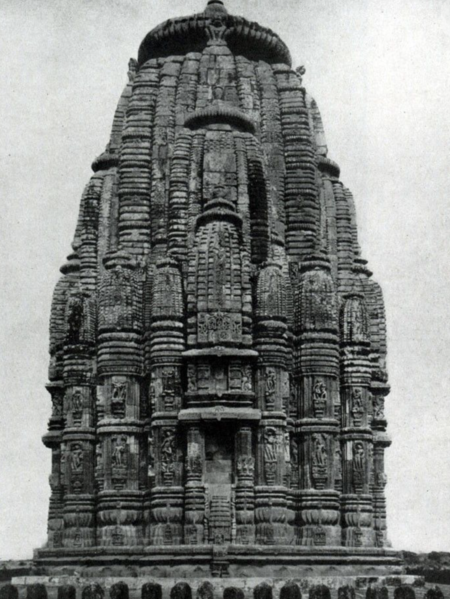

Актуальность темы обусловлена нарастающим интересом как к материальному, так и к нематериальному наследию Востока. Современного человека, далёкого от культуры Индии, интересует то, как архитектура может являться отражением культурных смыслов. Индийские храмы — это многослойный феномен, сочетающий ремесленное мастерство, мифологические образы и ритуальные функции, а их формы — от дравидских ступенчатых гопурам (башни над входными воротами индуистских храмов, отличительная черта индийской средневековой архитектуры) до нагруженных пластикой шимшских шихар — (пирамидальные башни, возвышающиеся над святилищем храма, в котором установлен алтарь.раскрывают эволюцию эстетики и мировоззрения целого народа.

Архитектура индийского храма — не статичное явление: она отражает взаимодействие регионов, религий, политической власти и художественных школ, что делает её особенно многогранной.

Структура исследования выстраивается хронологически, что позволяет проследить постепенную эволюцию храмовой архитектуры: от ранних святилищ и формообразующих принципов к становлению традиций, их зрелости и дальнейшее влияние на мир. Такой подход помогает увидеть причинно-следственные связи, влияние времени, истории и развития технологий на то, как менялись храмы Индии вплоть до 17 века.

План исследования включает последовательное рассмотрение ключевых этапов развития храмовой архитектуры, начиная с формирования первых культовых пространств и их сакральной логики. В рамках визуального исследования будут проанализированы особенности конструктивных решений и художественные принципы, характерные для различных исторических периодов. Особое внимание уделяется переходу от скальных святилищ к полноценным свободностоящим храмам, что стало важнейшим этапом в становлении индийской архитектурной традиции. Далее исследование обращается к зрелым формам храмового строительства, прослеживая их вариации и взаимное влияние стилей. Исследование включает анализ состояния сохранившихся памятников, их визуальной идентичности и способов интеграции древних символов в современный дизайн, включая адаптацию пропорций, декоративных мотивов и геометрии храмов в модной и прикладной среде.

Ранние святилища: зарождение ключевых форм и пространственных принципов

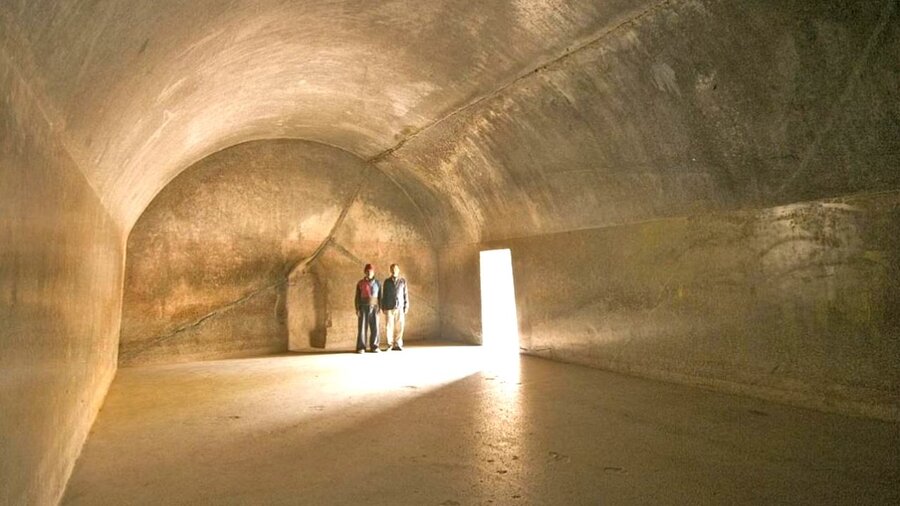

В VI веке до н. э. буддийские общины Индии проводили собрания и обряды в природных пещерах или под временными навесами. После того, как царь Ашок (3в. до нашей эры) сделал буддизм государственной религией, произошёл переход к строительству постоянных сооружений. При этом архитекторы опирались на уже сложившиеся традиции: скульптурное оформление храмов отражало древние мифы и легенды, а сам буддизм включил в свой культ значительную часть брахманского пантеона. Именно в этот период зародились основные типы монументальных храмов: ступы, скальные святилища и крупные монастырские комплексы.

Ступа воздвигалась на круглом основании, по верху которого был сделан круговой обход. На вершине ступы ставился «божий дом» — реликварий из драгоценного металла (золота и др.). Над ним поднимался стержень с системой уменьшающихся кверху зонтов, символизирующих высокое происхождение Будды.

Основная функция ступы заключалась в сохранении священных реликвий, а её планировка несла сакральный смысл: форма сооружения отражала космическую структуру мира. Центральная точка ступы обозначала место божественного присутствия — источник рождения и гибели Вселенной.

Ступа в Санчи — один из важнейших памятников раннебуддийской архитектуры и одно из самых древних сооружений Индии. Находится в штате Мадхья-Прадеш, недалеко от Бхопала. Построенная из необожжённого кирпича в III веке до н. э. по распоряжению царя Ашоки. Ступа была предназначена для хранения останков тела Будды. Именно она считается первым буддийским святилищем и пробразом последующих храмовых сооружений, посвящённых учителю.

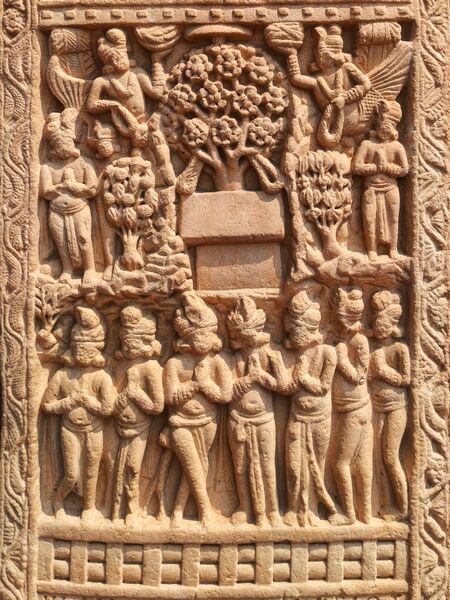

Рельефы, украшающие ворота, обращены к джатакам — легендам из жизни Будды, перерабатывавшим мифы Древней Индии.

На северных воротах в верхней полосе скульптур представлена сцена поклонения слонов священному дереву. С двух сторон медленно приближаются к священному дереву тяжелые фигуры слонов. Их хоботы как бы качаются, скручиваются и протягиваются к дереву, создавая плавное ритмическое движение. Обилие изобрежений богатства природы: пышные и крупные цветы, ползучие растения, богатство фауны — всё это включают в себя рельефы Ступы в Санчи.

Благодаря многогранности высказывания и присутствию образа природы, даже в самом раннем памятнике буддизма создаётся чувство праздника всего естества.

Ворота (торана), расположенные по четырём сторонам света (север — юг, запад — восток), образуют крест, центр которогo совпадает с центральной точкой воображаемой вселенной и символизирует равномерное распространение учения Будды во все стороны. Эти ворота настолько известны, что получили всемирную известность: их можно видеть на индийских банкнотах и сувенирах.