Цензура в искусстве в СССР. Критика

Рубрикатор

I. Концепция II. Вступление — Институт цензуры III. «Культуриндустрия» Теодора Адорно — как конструируется представление об индивидуальном как о высоком — «Культуриндустрия» как обман масс — Связь и противоречия — Заключение IV. Диалектика массового и элитарного искусства V.Критика — Примеры — Творец — индивидуальность. — Творец — Партия. «Народ». VI. Заключение VII. Библиография VIII. Источники изображений

I. Концепция

Критические концепции, в частности, Франкфуртской школы, в свое время, повлияли на культуру 20 века вплоть до настоящего момента. Школа, во главе с Теодором Адорно и Максом Хоркхаймером, появилась в период до начала Первой мировой войны, но наибольшего рассвета достигла в 1930-1940-х. Школа критической теории (другое название Франкфуртской школы) также сталкивается с вызовами и подвергается трансформации с 1950-х годов, с постепенным приходом эпохи постмодерна через критику идей модерна (оформляющихся с 18 века).

Критические идеи представляют собой реакцию на идею и/или теорию, возникает новая парадигма. Таким образом, рассматривая контекст возникновения Франкфуртской школы, она возникла вследствие недовольства обществом начала 20 века (прежде всего, представителей интеллектуальной среды, «левой» интеллигенции Германии, Австро-Венгрии, а также Франции и России) идеями имперского интернационализма, Манчестерской школы (идеи свободной торговли), позитивизма и т. п. Отсюда можно сделать первый вывод: Франкфуртская школа — продукт критики.

Набирающие популярность идеи Карла Маркса к 1950-м годам оформились в самостоятельную парадигму, которая разделялась Максом Хоркхаймером, Гербертом Маркузе, Эрихом Фроммом, Вальтером Беньямином, Теодором Адорно и другими последователями Франкфуртской школы. Переработанные ими идеи и концепты позволяют утверждать, что школа в своих исследованиях преимущественно пользуется принципами неомарксизма, согласно которому, в контексте культуры, помимо критики ценностных установок буржуазного общества для освобождения людей предлагается использовать возможности авангардного искусства, которое, по мнению Адорно, превращает потребителей в соучастников концертов.

Для критики идеологии модерна представители Франкфуртской школы использовали ресурсы философской диалектики. Они предложили новые формы протеста, которые увидели в акциях представителей культурного авангарда. По их мнению, не классовая борьба (одна из главных установок в марксизме), а изменение уклада жизни является главной стратегией культурной революции. Однако эта революция — инструмент полномасштабных политических преобразований по всему миру и, в частности, в Европе. Она направлена на изменение идеологии, мировоззрения, ценностных и моральных установок, на просвещение и повышение культурного уровня народа. Психологическое воздействие совершается во многом за счет культуры.

Цензура в СССР уничтожала истинное художественное разнообразие, формировала ложную коллективную память и принуждала творческих людей к самоцензуре или эмиграции. Советская цензура функционировала как комплексный механизм, который не просто запрещал нежелательные произведения, а системно подавлял художественное разнообразие, конструировал выгодную государству версию реальности, закрывал глаза на проблемы народа и оказывал мощное давление на творческую интеллигенцию. Советская цензура целенаправленно искореняла любые художественные формы, не соответствующие доктрине социалистического реализма. В 1934 году на Съезде писателей был официально установлен метод социалистического реализма, который стал единым и никакие больше отклонениея не допускались. Его целью было не отражение действительности, а изображение того, «какой она должна стать» — счастливых рабочих, устремленных в светлое будущее. Множество стилей и направлений были вытеснены или стерты из коллективной памяти. Авангард, суперматизм и прочие стили были под запретом. Из этого следует второй важный тезис: Борьба с «неофициальным» искусством: власть жестко пресекала попытки выставить неподцензурное искусство. Многие Художники-нонконформисты были вынуждены творить в подполье и только спустя десятилетия они смогли избавиться от гнета цензуры и люди поняли их истинную ценность.

«Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати и по радио»

II. Вступление

Цель цензуры заключалась в том, «чтобы создать новую коллективную память народа, начисто выбросить воспоминания о том, что происходило в действительности» © А. Некрич

Чрезмерная цензура привела к формированию ложной коллективной памяти. Она участвовала в создании искаженной картины прошлого и настоящего, замалчивая неудобные факты и продвигая идеологически выверенную версию истории. Помимо вышесказанного, существовали строго засекреченные «Перечни сведений, запрещенных к опубликованию». В этих документах, предназначенных для редакций, под запрет подпадала не только военная, но и любая негативная социально-экономическая информация: данные о межнациональных конфликтах, экономических проблемах, катастрофах и даже географические карты.

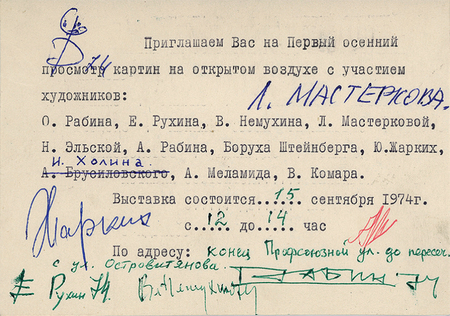

«Бульдозерная выставка», 1974 год

Давление системы вынуждало творческих людей либо самостоятельно ограничивать свое творчество, либо покидать страну. Массовые запреты и травля также присутствовали во времена СССР. Произведения, не вписывавшиеся в идеологические рамки, не просто запрещались. Их авторы подвергались публичной травле, их исключали из творческих союзов. Борис Пастернак был изгнан из Союза писателей после публикации «Доктора Живаго» за рубежом и присуждения ему Нобелевской премии. Александр Солженицын был арестован, лишен гражданства и выслан из страны. Так происходило со многими творцами: например, в середине XX века в СССР стало активно распространяться так называемая «доска позора» — в газетах печатались несоблюдатели закона по разным причинам: опоздал на службу, не помог пожилому человеку, написал противоречащую цензуре книгу и так далее. Писатель Евгений Замятин (антиутопия «Мы»), так и вовсе после волны травли был вынужден лично написать письмо Сталину с просьбой разрешить ему покинуть СССР, что и было ему позволено в 1931 году.

Однако те, кто по разнем причинам не смог покинуть страну были обязаны следовать правилам цензуры. Самоцензура являлась способом выживания: В условиях, когда государство являлось надзирателем, художники и писатели были вынуждены самостоятельно ограничивать свое творчество, предугадывая границы дозволенного. Философия «стилистических разногласий» с властью, которую провозглашал писатель Андрей Синявский, позволяла части творческой интеллигенции дистанцироваться от прямой политики, но всё равно оставаться в поле давления.

Б. Л. Пастернак, А. И. Солженицын, Е. И. Замятин

Институт цензуры

Институт цензуры появился в 1922 году, когда была создана главная цензурная организация — Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), который существовал до 1991 года. Он осуществлял предварительный и последующий контроль над всей печатной продукцией, радио, телевидением и даже частной перепиской. В 1934 году на Первом съезде советских писателей единственным допустимым художественным методом был утвержден социалистический реализм. Его ключевые догмы — идейность, народность и партийность — на практике означали, что искусство должно было изображать не реальность, а «то, какой она должна стать». Произведения, не соответствовавшие этому канону, либо отсеивались, либо подвергались цензурной правке. С такими изменениями столкнулись почти все писатели Серебряного века: От Маяковского до Бродского и Фадеева.

В изобразительном искусстве не было цензуры как таковой, но был «госзаказ». Художник был не творцом, а теп, «кто состоял в ассоциации, был одобрен и получал билет». Настоящее искусство заполонили бесчисленные плакаты с яркими лозунгами, портреты вождей, счастливых рабочих и колхозниц — образы «идеального светлого будущего». Художники-авангардисты, такие как Казимир Малевич, были вынуждены уйти в подполье или идти на компромиссы. Любая попытка выставить неподцензурное искусство, как знаменитая «Бульдозерная выставка» 1974 года, жестоко пресекалось.

Почтовая карточка Главлита, орден ветерана Главлита

III. «Культуриндустрия» Теодора Адорно — как конструируется представление об индивидуальном как о высоком

Теодор Адорно

«Сегодня культура на всё накладывает печать единообразия. Кино, радио, журналы образуют собой систему. Каждый в отдельности её раздел и все вместе выказывают редкостное единодушие» © Т. Адорно

«Культуриндустрия» — понятие, которое впервые ввели представители Франкфуртской школы Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в своей работе «Диалектика Просвещения» в одноименном эссе. По мнению ученых, индустрия культуры — это промышленный аппарат по производству единообразных, стандартизированных новинок в сферах искусства, живописи, литературы, кино и др. Она не несет за собой ценностных ориентиров для человека, не направлена на духовное обогащение и просвещение, являясь, иными словами, развлекательным бизнесом. Хотя объектами анализа Хоркхаймера и Адорно выступали радио и кино (социология музыки), сам концепт «культуриндустрии» лег в основу исследования совсем других медиа и не теряет актуальности и в нынешнюю цифровую эпоху. В понимании Адорно и Хоркхаймера, индустрия культуры — это разновидность товара, у которого есть производитель и, соответственно, потребитель. В роли потребителя выступают массы, которые посредством стандартизированного искусства становятся объектом манипулирования в капиталистическом обществе. В этом представители Франкфуртской школы видят проблему и подвергают критике существующую капиталистическую парадигму.

В понимании Адорно и Хоркхаймера массовая культура не противопоставляется ни элитарной, ни народной культуре. Говоря о высоком искусстве, ученые включают его в рамки культиндустрии, поскольку также является предметом экономических отношений в капиталистическом обществе и без труда может быть интегрировано в массовую культуру: например, классическая музыка как составляющая высокого искусства может использоваться в рекламе. Более того, само увлечение высоким искусством становится массовым.

Франкфуртская школа

Иллюзорность культуры. Отдых становится как будто бы частью работы или строится по ее модели. Культуриндустрия создает мир вещей, образов и знаков (символы, буквы, красное знамя), которые ничему не соответствуют в действительности. Если отдых иллюзорен, то он не отдых. Он — погруженность в работу. Так как Адорно и Хоркхаймер были марксистами, эту парадигму, реальность очень легко примерить на Советский союз: под работой имеется в виду состояние зависимости от работы, состояние рабства.

Критика «культуриндустрии» Теодора Адорно, разработанная для анализа западного капитализма, находит отражение в культурной политике СССР. По крайней мере, она очень подходит под тему исследования. Хотя советская система не была рыночной, она создала механизмы контроля над культурой, которые привели к сходным результатам — стандартизации, идеологическому послушанию и лишению искусства его критической функции. Теодор Адорно является представителем Франкфуртской школы и утверждает, что в развитом капитализме культура становится индустрией, подчиненной логике прибыли. Стандартизация — один из главных тезисах в его работе, происходит через культурные продукты, такие как плакаты, книги и кино, производятся по шаблонам, как на конвейере. Они лишь поверхностно отличаются, но в основе лежат проверенные формулы, минимизирующие риск и гарантирующие коммерческий успех. Из этого тезиса я позже структурированно рассмотрю одну из точек зрения, как творчеству в эпоху цензуры СССР делится на две категории: Творец — индивидуальность и творец — партия, народ.

«Культуриндустрия» как обман масс

Внедрение идеологии и строгое следование ей, на мой взгляд, является основополагающей в введении цензуры в СССР. Для установления общего режима и равенства, пропаганда плакатов и лозунгов и абсолютный запрет на любое инакомыслие привели к такому времени и целой эпохи, которую сейчас до сих пор изучают историки. Главная задача культуриндустрии — пассивное усвоение массами существующего порядка вещей. Искусство лишается своей критической, отрицающей функции и превращается в инструмент социального смирения. Далее, потребителю предлагается иллюзия выбора и уникальности. На самом деле, эта «индивидуальность» — лишь маркетинговый ход, предсказанный и встроенный в систему. Создавая видимость исполнения желаний, культуриндустрия на самом деле их обманывает, предлагая альтернативу и отвлекая от реальных проблем.

Эти тезисы равнозначно можно применить, однако в СССР прибыль не была так важна, рынка в принципе не было, но главная идея была внедрить свое мировоззрение в головы граждан, а любое неповиновение и несогласие пресекалось Коммунистической партией моментально. И все культурное производство было подчинено этой задаче.

Социалистические плакаты с лозунгами в СССР

Связь и противоречия

Критикуя западную «культуриндустрию», советская система невольно создала её структурный аналог — монополизированную идеологическую машину, которая, несмотря на иную экономическую основу, породила схожие культурные последствия. Если Теодор Адорно описывал стандартизацию культуры под влиянием рыночного спроса, то в СССР унификация происходила по воле партийно-государственного аппарата, подчинившего искусство задачам политической пропаганды. Вместо конвейера коммерческих продуктов действовал идеологический конвейер, выпускающий произведения, прославляющие трудовые подвиги, партийных вождей и «светлое коммунистическое будущее». Художественные эксперименты и критические высказывания подавлялись не рыночными механизмами, а системой административных запретов: цензурой Главлита, партийными постановлениями и угрозой репрессий. Таким образом, советская культура, противопоставляя себя буржуазной, интуитивно воспроизвела её ключевой порок — лишила искусство автономии, подчинив внешней целесообразности. И если на Западе такой целесообразностью была прибыль, то в СССР — обслуживание идеологической догмы. В обоих случаях искусство утрачивало способность критически осмыслять действительность и превращалось в инструмент укрепления существующего порядка.

Заключение

Критика Теодора Адорно и его работа «Культуриндустрия», направленная на индустрию культуры Запада, оказывается пророческой и для понимания советской системы. Замена диктата рынка диктатом партии привела к сходным результатам: стандартизации художественного языка, искоренению критической мысли и производству искусства, призванного поддерживать существующий порядок. Этот симбиоз идеологии и культуры порождал уникальный феномен: искусство, которое, формально будучи «народным», на деле оказывалось оторванным от реальных запросов и переживаний людей. Оно становилось не отражением жизни, а её идеализированной заменой, что в конечном счёте вело к потере доверия и к тому, что в позднесоветский период официальная культура существовала параллельно с непризнанным андеграундом и частным интересом к запрещённым произведениям.

Социалистические плакаты с лозунгами в СССР

IV. Диалектика массового и элитарного искусства

Отвечая на этот вопрос, следует обратиться к негативной диалектике Теодора Адорно, затрагивающей проблемы идентичности/неидентичности человека и мира, в котором он живет. По мнению Адорно, идентичность всякого сущего, в частности, чистая идентичность отдельного человека с самим собой больше не достижима, потому что не происходит идентификации, то есть, осознание человеком своей идентичности. Идентичность, вследствие идентификации, заведомо полагается ложной, требующей разоблачения. Критическая теория, следуя постмодернистским тенденциям (работа «Негативная диалектика» написана в переходный период от модерна к постмодерну), становится на путь радикального разотождествления сущего: природы, общества, человека.

Этому как способствует, так и препятствует искусство, поскольку оно, согласно Адорно и другим представителям Франкфуртской школы, является инструментом политики. Особая роль отводится контркультуре как инструменту критической теории. Во время студенческих столкновений в 1960-х и даже в ходе культурной революции Мао Цзэдуна в обществе наблюдался запрос на новые формы уклада жизни, самоидентификации индивида в меняющейся реальности, место человека в общественной и политической жизни. Согласно видению Герберта Маркузе, еще одного представителя Франкфуртской школы, главная задача контркультуры — это создание нового типа личности с новыми формами сознания и действия: культура является средством тотального угнетения биологической и социальной сущности человека. Иначе говоря, прогресс культуры выступает как расширение и упрочение функции организованного господства, что приводит к росту общей агрессии, которая затем находит свой выход в мировых войнах, ужасах концлагерей и т. п. Для противодействия этому процессу необходим «Великий Отказ», то есть разрушение культуры и ее репрессивного поля. Таким образом, на смену угнетающей культуре придет нерепрессивная, то есть контркультура, которая будет противостоять репрессивной. В задачи контркультуры также входит формирование новых типов межличностных отношений, формирование новой системы ценностей, выработка новых этических и эстетических норм, правил, традиций.

В этих условиях разграничение культуры на массовую и элитарную становится проблематичным: контркультура, которую с начала своего возникновения можно было причислить к нишевым и даже элитарным (веяния поддерживали в том числе интеллектуалы), начинает становится все более доступной для широкой аудитории. Элитарность, в таком случае, теряется. У этого феномена есть несколько причин: центральное место в концепции Маркузе занимает понятие наслаждения как противоположность работе — состоянию зависимости от работы, состоянии рабства в марксистской интерпретации. Культуриндустрия создает мир вещей, образов и знаков, оторванных от реальности. Если отдых иллюзорен, то он не отдых. Он — погруженность в работу. Создание контркультуры на основе принципа удовольствия позволит реально освободить человека, поскольку удовольствие, наслаждение всегда индивидуальны, составляют уникальное индивидуальное жизненное поле личности, что не предполагает настой на серьезное восприятие в рамках культурной парадигмы, что свойственно для элитарного искусства, а значит будет иметь много последователей, поскольку наслаждение доступно всем, вне зависимости от уровня образования, пола (идеи Маркузе также стали предтечей сексуальной революции) и т. д. В результате, элитарная изначально контркультура быстро становится массовой.

Социалистические плакаты с лозунгами в СССР, Карточка Главлита, 1920–1940 гг.

V. Критика

Проблема работы Адорно и его коллег состоит в том, что контркультура как явление совершила новый виток общества потребления — то, от чего стремилась уйти Франкфуртская школа и ее последователи. Контркультура научилась себя коммерциализировать. Это идет вразрез с утверждением Адорно, что всякое богатство культуры остается ложным, пока материальные богатства монополизированы.

«Человек — существо творческое. Всякий акт творения — внесение в мир чего-то нового». © Т. Адорно

Примеры

Однако критика верна для европейского дискурса и дискурса США, потому что в СССР до конца 1980-х-начала 1990-х официально не существовало капитализма, но были культурные революции.

С культурной революцией происходит переориентация на личность, признание ее индивидуальности. Для этого необходимо использовать возможности искусства. Говоря о «социологии музыки» Адорно, еще Рихард Вагнер поднял тему «искусство и революция» и организовал национальный театр в Байрейте для того, чтобы изменить «дух народа». Этот проект был подхвачен во Франции Стефаном Малларме, а в Германии — Стефаном Георге и его последователями: новая музыка произведет глубокую трансформацию слушателей, которые из потребителей станут соучастниками концертов. Задачу преодоления «буржуазности» в искусстве и жизни ставили деятели русского авангарда.

Творец — индивидуальность.

Еще в работах Маркса, а также Максима Горького и других интеллектуалов конца 19- начала 20 века звучали идеи о конструировании «нового человека» с новым мировоззрением, укладом и образом жизни: как в «Манифесте Коммунистической партии», так и в «Заметках о мещанстве» происходит деконструкция «старой», «изжитой» формации человека — мещанина и буржуа. Наследие советского общества все еще явно присутствует или контекстуально ощущается не только в жизни, но и в теоретических рефлексиях. Советский человек как особый рефлексивный тип, никогда ранее в истории не существовавший, по-особому понимает окружающий мир, исторический процесс и контекст. Такой человек до сих пор до конца не исследован, представляет определенную научную загадку под названием ―Homo Soveticus.

Естественно, что, в соответствии с политическим курсом, идеологией и вызовами времени, «новый» человек подразумевался как человек творящий. Он создает благоприятную среду для жизни как для другим советских людей, так и для самого себя. Однако и эта среда формирует его, влияет на его мировоззрение, образ жизни, повседневные решения. Это то, что как раз и можно назвать культурной, то есть та составляющая человека, которая не была дана ему природой. Таким образом, советский человек, человек творящий — хозяин своей жизни — лейтмотив советской пропаганды с начала эпохи конструктивизма, а также постмодернизма.

Следует отметить, что постмодерн в советский дискурс, а также во все остальные пришел из архитектуры: сначала это были дома нового типа в США, которые в корне отличались от «одноэтажной Америки» 1920–1930 гг. В СССР к примерам постмодернистской и конструктивистской архитектуры можно отнести дома-коммуны, которые, прежде всего, были направленны на изменение мышления человека, его паттернов — социальный проект в действии. «Новый» человек как социальный конструкт воздействовал на среду, а среда, в свою очередь, меняла его.

Творец — мы все. Народ.

Не будет преувеличением сказать, что в домах-коммунах создавался «новый» самобытный народ с особым мировоззрением, образом жизни, восприятием искусства. Каждый человек, вслед за Марксом, Франкфуртской школой и иными идеологами, по мере сил, подвергал критике существующий порядок (прежде всего, капиталистический), конструировал и деконструировал реальность. Таким образом, будет справедливо утверждать, что творцом является весь народ и, прежде всего, каждый человек по отдельности и прежде всего творцом самого себя.

Несмотря на то, что дома-коммуны как проект просуществовали не очень долго и не были широко распространены, проект «нового» человека имел существенное влияние на ментальность гражданина молодой страны, появившееся в следствии революции. Пробел после деконструкции дворянина, мещанина и буржуа должен был заполниться новым конструктом, идея которого создается государством, но формируется самим народом.

Идея такого человека распространилась за пределы Советского Союза: в иной форме она реализовывалась и в ходе культурной революции Мао Цзэдуна.

VI. Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что упомянутые проекты, хотя и считавшиеся успешными с подачей пропаганды, потерпели неудачу. Сравнивая проекты представителей Франкфуртской школы с современными социальными и культурными процессами, приходится констатировать, что они не воплотились. Соединение искусства, философии и жизни произошло не так, как хотелось. В основе современного массового общества по-прежнему лежит не критическая рефлексия, а потребление и развлечение. С развалом СССР и появления у китайской командной экономики рыночных механизмов и других реформ Дэн Сяопина, произошел новый виток капитализма. Как в свое время сказал Славой Жижек, капитализм оказался более «живучим», чем представлялось сторонникам критической теории. Культура становится массовой, чтобы продать себя, действительно становится индустрией. Однако будет ошибочно утверждать, что критические теории 20 века не привели ни к каким результатам. Во многом усилиями (нео)марксистов (напрмер, Франкфуртской школы и др.) произошел переход к постмодерну. С этой точки зрения можно утверждать, что критика порождает не только новые концепты и понятия, но и парадигмы мышления в мировых политических процессах, к которым привязана и культура.

Адорно Т. В. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. 374 c. (дата обращения: 18.11.2025).

Адорно Т. В. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. 374 c. (дата обращения: 17.11.2025).

Дамберг Сергей Вадимович, Семенков Вадим Евгеньевич «Социология музыки» Теодора Адорно и современная музыкальная культура // ЖССА. 2004. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologiya-muzyki-teodora-adorno-i-sovremennaya-muzykalnaya-kultura (дата обращения: 18.11.2025).

Кондратьев Александр Яковлевич, Звонок Наталья Степановна КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ И КОНФУЦИАНСТВО: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2024. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-revolyutsiya-v-kitae-i-konfutsianstvo-kulturno-istoricheskiy-analiz (дата обращения: 18.11.2025).

Марков Борис Васильевич Незавершенная революция: политическая философия Франкфуртской школы // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nezavershennaya-revolyutsiya-politicheskaya-filosofiya-frankfurtskoy-shkoly (дата обращения: 17.11.2025).

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1950. — 73 с. (дата обращения: 17.11.2025).

Молостова Е. С. Модели «Нового человека» в советский период: подступы к трансгуманизму // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. 2014. № 9 (180). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-novogo-cheloveka-v-sovetskiy-period-podstupy-k-transgumanizmu (дата обращения: 19.11.2025).

Сливенко Анастасия В. ДОМА-КОММУНЫ: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ // Гуманитарный акцент. 2022. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/doma-kommuny-sotsialnye-proekty-sovetskih-arhitektorov (дата обращения: 19.11.2025).

Фатенков Алексей Николаевич Негативная диалектика: соблазн неидентичности // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология. 2013. № 34. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/negativnaya-dialektika-soblazn-neidentichnosti (дата обращения: 18.11.2025).

ТЕОДОР АДОРНО, МАКС ХОРКХАЙМЕР: ДИАЛЕКТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ГЛАВА 4. КУЛЬТУРИНДУСТРИЯ. ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ОБМАН МАСС | 1 Nietzsche. «Unzeitgemaesse Betrachtungen». Werke. Grossoktavausgabe. Leipzig 1917. Band 1, S. 187.

de Tocqueville. «De la Democratic en Amerique». Paris 1864, Band II, S. 151.

Frank Wedekind. Gesammelte Werke. Muenchen 1921. Band IX, S. 426.

Ietzsche. «Goetzendaemmerung». Werke, Band Vul, S. 136 | 1969. [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/5521/5525 (дата обращения: 17.11.2025)

50-лет Бульдозерной выставке| Катя Карцева | 15 сентября 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://artandyou.ru/context/50-let-buldozernoj-vystavke/ (дата обращения: 17.11.2025)

Обложка: Thierry Mugler, «USSR», 1986-1988 // URL: https://www.nga.gov/artworks/1207-portrait-lady-ostrich-feather-fan (дата обращения: 17.11.2025)

«Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати и по радио», 1976, 1949, 1983 // URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%82.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_1976.%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%96_2_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_13%D1%81_%D0%BE%D1%82_08.07.1979%29.pdf (дата обращения: 17.11.2025)

«Бульдозерная выставка», 1974 // URL: https://artandyou.ru/context/50-let-buldozernoj-vystavke/ (дата обращения: 17.11.2025)

Портреты: Б. Л. Пастернак, А. И. Солженицын, Е. И. Замятин // URL: https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak, https://www.google.com/imgres?q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD&imgurl=https%3A%2F%2Fculture29.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fc2f%2F0xtjbjhi9nz20kfhqgvyjbqft41lwiim.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fculture29.ru%2Ftourism%2Fafisha%2Fvystavki%2Fsolzhenitsyn-i-koleso-istorii%2F&docid=jOf-veaIMvSnJM&tbnid=D0fxtQSDBrP9wM&vet=12ahUKEwjpw-2G6PiQAxW0ExAIHb82NUoQM3oECB8QAA..i&w=385&h=288&hcb=2&ved=2ahUKEwjpw-2G6PiQAxW0ExAIHb82NUoQM3oECB8QAA, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 17.11.2025)

Почтовая карточка Главлита, орден ветерана Главлита, 1970-е годы // URL: Значок «Ветеран» «Главлита СССР», Создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит): Русская философия: Руниверс (дата обращения: 17.11.2025)

Теодор Адорно // URL: Теодор Адорно — купить книги в магазине Музея «Гараж» по выгодным ценам (дата обращения: 19.11.2025)

Франкфуртская школа // URL: https://artforintrovert.ru/magazine/tpost/b69d6gaup1-chto-takoe-frankfurtskaya-shkola, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 (дата обращения: 19.11.2025)

Социалистические плакаты с лозунгами в СССР, 1920-1940 // URL: https://www.vestarchive.ru/obzory-fondov/1963-arhivnye-fondy-po-istorii-sovetskoi-cenzyry-v-centralnom-gosydarstvennom-arhive-literatyry-i-iskysst.html (дата обращения: 17.11.2025)

Социалистические плакаты с лозунгами в СССР, 1920-1940 // URL: https://tehne.com/event/arhivsyachina/obraz-zhenshchiny-v-sovetskih-plakatah-1920-40-h-godov (дата обращения: 17.11.2025)

Социалистические плакаты с лозунгами в СССР, Карточка Главлита, 1920–1940 гг. // URL: https://tehne.com/event/arhivsyachina/obraz-zhenshchiny-v-sovetskih-plakatah-1920-40-h-godov (дата обращения: 17.11.2025)