Знак без кода

РЕТНА (Маркиз Льюис), «Без названия», без года

Слово здесь творит сущность», — французский философ Гастон Башляр [2]

Концепция

Явление, в котором новая форма высказывания рождается через отрешение языка, называется асемическая поэзия. Когда привычные методы интерпретации и транслирования смыслов становятся недоступными и недейственными проявляется ситуация кризиса дискурса, альтернативное разрешение которого предлагает асемия через снятие со знака семантического наполнения. Новая форма высказывания неизбежно влечет за собой новый, выразительный, но не словесный, тип коммуникации: происходит отказ от грамматических конструкций, культурных кодексов и логических последовательностей. Знаки обретают способность существовать вне фиксированного пространства и значения — открывается не ощутимый ранее диалог автора с реципиентом за пределами языка. Между свободой и изоляцией накаляются отношения, между молчанием и изречением, и, наконец-то, между письмом и его химеричностью.

Обращение к асемии становится крайне актуальным, потому что оно является актом художественного сопротивления в условиях переизбытка информации и утраты доверия к официально установленным языковым концепциям.

Уникальный феномен, который собой представляет асемическая поэзия находится на стыке визуального искусства, философии коммуникации и языка. Такая тема исследования выбрана, чтобы выявить потенциал асемического писька как инструментализации хаоса и критической практики проявления высказывания автора даже через его потерю.

Предпочтение в отборе материала для исследования отдано текстам, в которых асемия рассматривается никак декоративно-наивный жест, а как смыслопорождающая структура.

Основным источником информации для анализа стала статья Юлии Тихомировой «Визуальная поэзия между исихазмом и глоссолалие», так как она показывает качественное формирование оппозиции традиционным концепциям высказывания.

Рубрикатор

Структурирование исследование построено по смысловым блокам, отражающим ключевые свойства асемической поэзии от общего философского контекста к конкретным визуальным стратегиям.

1. Асемия как противостояние традиционной коммуникации 2. Освобождение автора через передачу субъективности 3. Асемический обман, как вскрытие реальности 4. Две стратегии выражения: глоссолалия и исихазм 5. Визуальные метафоры молчания и крика

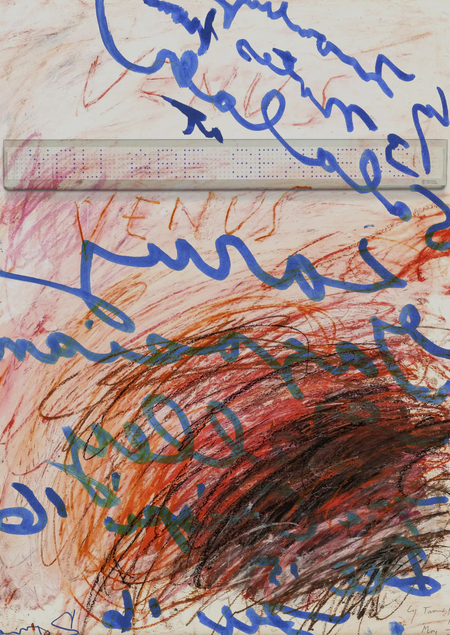

Сай Твомбли, «Без названия», 1951 — 1952 (фрагмент)

Анализ построен на поиске и проявлении скрытых противостояний, смысловых сдвигов и парадоксов в языке. Религиозным, художественным и культурным комбинациям разрушаемых и апроприируемых асемической поэзией уделяется вторичное внимание.

Ключевой вопрос: может ли асемическая поэзия стать независимым актором сопротивления языковой системе и даровать эмансипацию творцу и его «детям»*?

«Детьми» я называю все созданные труды автора/художника/творца.

Связь визуальной поэзии и асемического письма

«Асемическая поэзия заставляет задаваться вопросами о самой возможности высказывания и передачи информации». [1]

Асемическое письмо и визуальная поэзия, казалось бы, два разных, но таких близких понятия. Они буквально представляют собой отражение двух дальних, но родственников, который могут не знать о существование друг друга, но быть крайне схоми. Первый отказывается от читабельности, второго влечет к взаимодействию изображения и текста. Обе эти концепции словно дополняют друг друга, воплощая желаемую двумя сторонами волю. Поэтому в рамках исследования они рассматриваются как цельное высказывание, как модели поэтической материи, отрекающиеся от традиционного языка и занимающие поле телесного и зрительного.

Слово начинает дрожать на границе между изображением и языком, теряя свою устойчивость — это, то что показывает визуальная поэзия. Асемическое письмо представляет собой радикальный акт внутри аналогичной логики: письмо отказывается от кодификации и значения, как такового. Именно в это отрешении рождается новый вид высказывания — поэтически свободный и онтологически визуальный.

Так, визуальная поэзия и асемическое письмо не вступают в борьбу друг с другом, а складываются в общее пространство проявления, где знак — это след присутствия, а не средство идентификации.

Противостояние

Сай Твомбли, «Без названия», 1970 (фрагмент)

Асемия исполняет роль оппозиции прямой коммуникации

Привычные механизмы сообщения информации разрушаются под действием асемии. Она подвергает сомнению саму возможность осмысленного высказывания. Создается радикальный разрыв между функцией языка и способом передачи информации. Привычные письменные и языковые системы стремятся структурировать способы выражения мысли, тем временем как асемические виды выразительного искусства приносят оккупированному семантикой знаку освобождение. У знака приобретает потенциал к существования вне коммуникативных рамок, а значит независимость от мнений и доступность для каждого вхожего или невхожего в систему.

Для входа в конвенциональную поэзию от автора требуется высокая степень знаний культурных кодов и свода правил. То есть запретов и дозволений в области выражении мысли. Получается, что человек имеющий намерение высказаться и быть услышанным вынужден откатиться до уровня желания на неопределенный срок познания и усвоения требуемой структуры языка. С момента осознания маленького человека (ребенка) как индивида способного к интегрированию его мыслей в реальный мир происходит параллельное принятие им невозможности реализации этого стремления. Асемическая поэзия же предлагает открытое, «песочное» пространство, лежащие вне литературного контекста и лишенное структуры какого-либо языка. Оказывая подобный жест демократизации искусства, она дарит возможность высказываться или интерпретировать уже созданное любому человеку.

Сай Твомбли, «Автопортрет», 1956 (фрагмент)

«Асемическое письмо не ставит своей целью создать новый язык, устойчивую структуру или тайный шифр для посвященных — напротив, высказыванием становится сам отказ от попытки передать ту или иную информацию, создать стабильное содержание». [1]

Сай Твомбли, «Олимпия», 1957

Американский художник, Сай Твомбли, не стремится к ясности и контролю, выступая противником дискурсивного и прямолинейного языка. Его живопись лишена логики речи, хотя и заимствует слова или их имитирует, — она демонстрирует язык через хаос жестов и следов, линий и царапин.

Твомбли, вопреки стремлению зрителя «прочитать» картину, превращает письменный знак в телесный и эстетический акт: обрывки фраз, часто нечитаемые, повторяющиеся линии и каракули создают анти-язык, в котором коммуникация переопределяется не как семантическое отображение, а как обнажение субъекта, его уязвимости, ритма и движения.

Асемия у него это это форма противостояние не только языку, но и социальному распоряжению быть понятным и прозрачным.

Сай Твомбли, «Примечание I», 2007

Сай Твомбли, «Без названия (II)», 2008 / «Без названия (Camino Real)», 2011 (фрагменты)

Но, несмотря на стремление асемии, как способа самовыражения, к свободе, ее отказ от традиционных языковых организаций тоже является высказыванием, что порождает парадоксальность данного подхода. Отрицание коммуникации — тоже является видом коммуникации.

Свобода

Сьюзан Хиллер, «Последнее немое кино», 2007/2008 (фрагмент выставки Сьюзан Хиллер в галерее Мэтта)

Передача субъективности не стирает автора, а эмансипирует его

Асемия вносит хаотичность в систему знаков, заставляя их жить по своим законам, точнее, жить в беззаконии. Это сложносочиненное дрейфование неоформленной мысли невольно придает письму некую схожесть с природными процессами.

Текст в традиционном понимании является средством выражения самости говорящего. Асемическое письмо апроприирует знаки из-под контроля человека и воплощает их волю. Знаки создают новую систему языковых координат, начинают двигаться по собственным траекториям, тем самым освобождая носителя от семантической функции. Они, подобно героям художественного произведения принимают решения повернуть в ту или иную стороны и развиваются в зависимости от их выбора. В общепринятом понятии языка буквы и символы существуют только как звенья системы, подчиняются правилам грамматики и синтаксиса. Асемия же вырывает их из этого заточения, придавая живую материальность.

Обретая природные черты асемическая поэзия создает сдвиг субъективности от автора к знакам, то есть к языку, которым он управляет. Однако, если рассматривается факт лишения автора его идентичности, то очевиден вопрос: кто на самом деле кем управляет?

Полученный под действием асемии язык походит на вьющиеся плющи, растекающиеся меж корней деревьев грибницы, переменчивые барханы и тягучие трясины. Человек все еще не способный контролировать такие органические среды оказывается перед выбором: принятия в потоке или удушья в сопротивлении. Асемия — это один из образов хаоса, как бесконечного, вечно живого и меняющегося потока, который может как даровать свободу, так и свести с ума. Такой образ является особенно важным для доказательства оппозиционной составляющей асемического подхода, потому что он противопоставляет механический, предсказуемый и контролируемый язык — текучей и изменчивой природе.

Сьюзан Хиллер, «Последнее немое кино», 2007/2008 (кадр из фильма)

Инсталляция Сьюзен Хиллер «Последнее немое кино» представляет собой проект демонстрирующий аудио записи уже вымерших или исчезающих языков, сопровождаемые асемическими субтитрами, которые имитируют перевод, но не поддаются реальной дешифровке. Эта псевдопись — жест без семантической нагрузки, всего лишь наполненный аффектом и воспоминанием.

Сьюзан Хиллер, «Последнее немое кино», 2007/2008 (кадры из фильма)

Сьюзен Хиллер отказывается от стандартной репрезентации, уходит от роли переводчика и «объясняющего художника». Она говорит, не навязывая смысла, в парадоксальном положении, где речь не может быть идентифицирована, а письмо достоверно прочитано. Конструируя ситуацию для эмоционального восприятия утраты и забвения, художница проходит эмансипацию — освобождается от роль автора. Автор здесь лишь инициатор накала между видимым и звучащим. В данной инсталляции асемическая поэзий представляется смесью звука и текста его не отражающего на самом деле. Проявляется тонкий акт асемического хаоса, заставляющего зрителя ощущать присутствие, след, а не читать субтитры в традиционном смысле.

«И если знаки традиционных систем эту свободу утратили (ее слабая тень остается только в особенностях почерка), то асемический антизнак обладает ею полностью». [1]

Сьюзан Хиллер, «Последнее немое кино», 2007/2008 (фрагмент выставки Сьюзан Хиллер в галерее Мэтта)

Познание

Рэйчел Уайтрид, «Без названия (Two Shelf Pieces)», 1998

Асемический обман создает сомнение реальности

Асемическое письмо намеренно создает деривации в структуре языка, вызывая у потребителя чувство отстранения, через которое происходит пересмотр реальности как таковой. Подражание (мимесис) можно назвать одним из ключевых инструментов асемии, а в добавлении его нарушения (сдвига) получается ключевой механизм данного подхода: мимесис со сдвигом. Такие хаотические тексты хоть и выглядят с первого взгляда, как знаковые системы, но на самом деле не несут никакого семантически-традиционного смысла. Создается эффект обманки, который затягивает читателя в когнитивный парадокс: тест перед ним оказывается невозможным к прочтению, хотя текст по своему понятию создан для того, чтобы его читать.

Копирование реальности с отклонениями делает асемический подход схожим с живописными обманкам, французскими барочными тромплёями, где в отображение реальности вкладываются странности. Искаженная перспектива, ненужные предметы и композиции не поддающиеся стандартной логике — все это ломает мозг человек. Так и асемия имитирует язык, но осознанно искажает его. Под сомнение ставится уже сама реальность, а не только структура языка, которая описывает ее. Делая язык отчужденным, асемическое письмо игнорирует фиксацию на смысле. Такой взгляд со стороны повышает уровень доверие, которое в современных языковых структурах оказывается ослаблено.

«Реальность теряет статус-кво и начинает восприниматься если не критически, то отстраненно». [1]

Рэйчел Уайтрид, «Без названия (Художественная литература)», 1997

«Мягкая обложка» Рейчел Уайтрид удивительно четко демонстрирует понятие асемического мимесиса, несмотря на то, что проект представляет собой скульптуру. Казалось бы, медиум далекий от письма, однако близкий к визуальному обману.

Проект представляет собой отливки книжных корешков на полке из гипса. Обычные ряды книг в обыденной библиотечной структуре — знакомая форма для зрителя. Но сфокусировавшись на реальном, проявляется исчезнувшее: надписи, страницы, отсутствует текст и показывается только тело объекта. Превращаясь в гипсовые следы, книги становятся немыми симулякрами письма.

Формулу асемического обмана можно записать так: мимесис + сдвиг = переоценка действительности.

В таком случае форма книги — это знакомый объект, носитель текста — мимесис, а не читабельность книг, пустота вместо знаков — нарушение, сдвиг. Перед зрителем предстает рабочий эффект асемии: он не может извлечь значение из увиденного, хотя перед ним объект воспринимаемый как «тест». Тем самым Уайтрид создает асемическую концепцию, в пространстве которой привычный носитель превращается в фантом смысла.

Рейчел Уайтрид, «Без названия (Мягкая обложка)», 1997

Такое «хаотическое послабление» в языке подрывает доверие не только к самому языку, но и к организациям его контролирующим. Голос бюрократии и нормативный дискурс становятся деконструированы через асемический сбой. Так асемия становится стратегией, вынуждающей смотрящего сомневаться в самих азах коммуникации и изучать реальность через новую призму.

Разрушение

Язык освобождается через его дискредитацию

RETNA, «Они не могут прийти», 2015 (фрагмент)

Для направленного разрушения устойчивого дискурса о свободе языка существует две метафорические стратегии: глоссолалия и исихазм. Оба этих подхода позволяют посмотреть на современную визуальную поэзию за пределами нормативной дешифровки.

Избыток языка или глоссолалия рассматривается как инструмент асемической поэзии, выходящий за рамки рационального понимания. В христианстве, в его протестантском течении, глоссолалия рассматривается как один из даров Святого Духа — дара говорения на незнакомом языке. Это понятие обобщает в себе любую имитацию речи: оно состоит из бессмысленных слов, неологизмов, неверно построенных фраз, но имеет некоторые признаки привычного языка. Например, темп и ритм. В визуальном смысле асемическое письмо представляет собой графический вид глоссолалии. Ее примером может послужить граффити, а точнее его подвид — теги. Беспорядочные слова и фразы, похожие на изощренные подписи и собранные из букв, зачастую неразличимых с первого взгляда. Такое художественное проявление глоссолалии является гласом автора и обозначением его присутствия. Заявлением его Самости через разрушение классической нормы письма.

RETNA, «Без названия», Без года

RETNA или Маркиз Льюис — художник, который создает монументальные работы, построенные на надписях гибридной системы письма. Она включает в себя элементы готического шрифта, граффити, арабской вязи и майянских символов. Его послания часто нечитабельны и воспринимаются как визуальные манифесты речи — это письменные жесты, отрешенные от лексики.

Письмена RETNA — это хаотичная речь без кода, то есть пример абсолютной глоссолалии. Они не требуют поднимания, а переигрывают акт коммуникации и выходят за пределы смысла. Художник создает ритуальное писание, модуляцию языка, которой фокус смещается на ритм, повтор и интенсивность. Так его работы образуют знаки трансцендентной интуиции и криптографии идентичности, возвращают письму материальность и духовную силу. Освобождают язык, лишая его функциональности.

RETNA, «Без названия», 2010 / «Набор из пяти скейтбордов», 2018 (фрагменты)

Вторым инструментом асемической поэзии выступает редукция языка или исихазм. Будучи оппонентом глоссолалии, энергия исихазма направляется на внутреннее откровение, а не выплескивается бурным потоком в мир. В религиозном понимании исихазм представляет собой православный аскетизм. Такая аскеза является сознательным сокращением высказывания ради внутренней тишины. Сводя на нет выражения мысли с помощью языка, человек приходит к отречению от коммуникации. Парадоксально, но такой отказ совсем не убивает ее полностью, а наоборот порождает новый вид. И представителями такого вида в поэзии, искусстве и письме являются блэк- и вайтауты.

Роберт Раушенберг, «Стертый рисунок де Кунинга», 1953

Один из самых громких жестов в истории искусства ХХ века — это работа Роберта Раушенберга, которая глубоко переплетается с темой исихазма и дискредитации языка.

Получив от Виллема де Кунинга рисунок, исполненный углем, карандашом и тушью, Раушенберг методично стирал его в течении месяца, тем самым превратив акт стирания в произведение. Раушенберг уничтожил чужое произведение, но при этом вдохнул в него новую созерцательную жизнь. Совершая почти медитативный жест — стирание, он очищал пространство и освобождал поверхность от шума, и что самое главное от эго художника. Недеяние вместо деяния, аскетический акт в искусстве: Роберт Раушенберг отказывается от эстетического как от барьера к тишине.

Создание пространства покоя порождает в нем отсутствие как-либо знаковости, подсвечивая саму суть искусства — не в форме, а в намерении. Художественный язык былого автора дискредитируется, превращается в новый молчаливый. Так стирание перерождается в письмо, а отсутствие становится формой присутствия.

Созерцание

Жертвование информации «бесконечному» рождает ранее сокрытое

Насколько различимы понятия белого и черного? Два этих максимально контрастных «тона» или в более широком смысле «цвета» могут показывать как абсолютно идентичные, так и абсолютно различные пространства. Черное пространство — бесконечно наполненное и одновременно незримо пустое: если представить «черное» как коробку со змеями, где их количество настолько превышает различимое глазом, что взгляд считывает его, как нечто безмерное, а следовательно — отсутствующее. Белое пространство — бесконечно пустое и одновременно визуально наполненное. Эта наполненность порождается человеческим глазом, который невольно выискивает в непроглядной белизне тумана хоть какое-то черное пятно.

Дженни Хольцер, «Без названия», 1996/1997

Так блэкаут в асемическом смысле выступает методом протестного наполнения. Замазывание любого произведения черным материалом воспринимается как акт вторжения в каноничный нарратив и как акт умышленной апроприации ради выявления имплицитных смыслов произведения. Покрытие черном ошибочно можно расценить как призыв к молчанию. Внутри же этот «океан» продолжает двигаться и бороться друг с другом, производя из тьмы новые, сбивающие зрителя с толку знаки. Блэкаут по воли говорящего производит отбор невидимого ранее даже самим автором, чье произведение оказывается скормлено этому черному пространству. Полученная энергия не удаляется и не исчезает, а напротив усиливает проявленное через массу.

Дженни Хольцер, «БОЛЬШИЕ РУКИ ЖЕЛТО-БЕЛЫЕ», 2006

Работы Дженни Хольцер представляют громкое высказывание, в котором завязывается конфликт визуального образа с текстом. Визуал поглощает текст, прячет и травмирует его. Замазанные черным фразы в виде ладоней становятся телом насилия, а язык, скрытый под ними, теряет свою функцию и превращается в шрам. Асемический блэкаут прекрасно интерпретирует этот жест. Блэкаут здесь способ протестного наполнения, а не затемнения или скрытия: текст специально подвергается стиранию, чтобы высвободить подавленную энергию. Так вандализм становится уже осмысленным актом отказа от коммуникации в пользу выявления травматического следа.

Зритель сталкивается с дрожащим молчание вместо прямого прочтения. Здесь каждый фрагмент текста борется за право быть замеченным, выделиться среди не выделяемого, черное среди черного, поток среди потоков хаоса. Смыслы не удаляются, а запечатываются в плоть. Лишаясь диктата прозрачности, язык освобождается, и это и представляет собой акт асемического сопротивления.

Так, черное пространство есть концентрированное присутствие вытесненного и скрытого, а не просто отсутствие.

Дженни Хольцер, «Серия из 6 работ на бумаге», 2012

«…черные линии „звучат“ как „молчание невпопад“». [1]

Вайтаут перенимает у своего оппонента многие признаки, но несет иную функцию. Белая краска не поглощает, она лишь создает такое ощущение: отсутствие чего-либо, сокрытие информации за своей вуалью. Знак исчезает за этим белом полотном, растворяя заложенные в него смыслы. Созданная таким видом асемии пустота сильнее давит на восприятие человека, потому что, в отличие от блэкаута, не несет за собой протест, а полностью удаляет голос, речь, слово и знак — и сам дискурс.

Эд Рушей, «Пустые знаки», 2004

Ярко иллюстрируют понятие вайтаута как асемического высказывания работы Американского художника Эда Рушей. У Рушей вайтаут работает тонко и через исчезновение: белая краска или пустой знак не удаляют объекты в лоб, а прячут присутствие, порождая иллюзию нейтральности.

В «Пустых знаках» перед зрителем предстают указатели, знаки, лишенные текста. Они превращаются в призрачные оболочки, но утрачивают свою изначальную функцию направлять или интерпретировать. Это превращение в пост-знаки и есть вайтаут: присутствие того, что должно быть, ощущается острее, чем при его наличии — так называемая «эстетика отсутствия».

В «Словах № 2» фразы приобретают живописный характер и не несут ожидаемого смысла. Они теряют линейную читаемость из-за визуального изолирования от содержания. Это уже не просто коммуникация, а пример мимесиса речи, который растворяется до разряженный концентрации образа.

Эд Рушей, «Слова № 2», 1985

У Рушей вайтаут — это стерильная тишина, знак словно спит под проявляющей вуалью белого.

Заключение

«В конце концов, любое искусство — это странная практика, которая не поддается объяснению или прояснению. Оно лежит в сфере двусмысленности…» — Эд Рушей [5]

Через отказ языка асемическая поэзия не просто провоцирует вступить в протест, а создает новое поле взаимоотношений между художником и зрителем, между смысла и и знаками. Сам отказ говорить становится высказывание, предлагая уникальную форму художественной презентации автора миру. Стратегии асемии, визуальные и лингвистический, создают хаос, неструктурированное, но насыщенное потенциалом пространство, в котором язык освобождается от влияния системы, а автор от обязанности быть понятым. Так исследование показывает, что, асемия — это переформатирование коммуникации, а не ее разрушение. Это избыточная речь без звука и кричащее из пустоты молчание.

Юлия Тихомирова Визуальная поэзия между исихазмом и глоссолалие // Художественный журнал. 2024. № 125. Непрямое высказывание // URL: https://moscowartmagazine.com/issue/114/article/2472 (дата обращения: 04.04.2025)

Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 376 с. (Серия «Книга света») // URL: https://monoskop.org/images/4/4f/Bashlyar_Gaston_Poetika_prostranstva.pdf (дата обращения: 15.05.2025)

Екатерина Дёготь, Полина Малая Сьюзан Хиллер и ее чудеса в повседневном // OpenSpace.ru архив. 2012. URL: https://os.colta.ru/art/projects/8136/details/33705/page2/ (дата обращения: 15.05.2025)

Sarah Roberts «Erased de Kooning Drawing», Rauschenberg Research Project, July 2013 // San Francisco Museum of Modern. Art 2025. URL: https://www.sfmoma.org/artwork/98.298/essay/erased-de-kooning-drawing/#essay (дата обращения: 16.05.2025)

Monika Bayer-Wermuth Interview Ed Ruscha: «Any Art is an Odd Practice» // The Museum Brandhorst. 2025. URL: https://www.museum-brandhorst.de/en/interviews/ed-ruscha-any-art-is-an-odd-practice/ (дата обращения: 16.05.2025)

Сай Твомбли, «Без названия», 1970 // URL: https://cytwombly.org/artworks/paintings/untitled-1970-1 (дата обращения: 15.05.2025)

РЕТНА (Маркиз Льюис), «Без названия», без года // URL: https://www.artnet.com/artists/retna/untitled-UCsDxAbjQRx4SLhKN01D_Q2 (дата обращения: 15.05.2025)

Сьюзан Хиллер, «Последнее немое кино», 2007/2008 // URL: https://www.mattsgallery.org/exhibitions/the-last-silent-movie (дата обращения: 15.05.2025)

Bel Falleiros, «Last silent movie, — trabalho de Susan Hiller», 2014 / Копия видео с Youtube // https://vimeo.com/1085447648 (дата обращения: 18.05.2025)

Сай Твомбли, «Олимпия», 1957 // URL: https://cytwombly.org/artworks/paintings/olympia-1957 (дата обращения: 15.05.2025)

Сай Твомбли, «Примечание I», 2007 // URL: https://cytwombly.org/artworks/paintings/note-i-2007 (дата обращения: 15.05.2025)

Сай Твомбли, «Без названия (II)», 2008 // URL: https://cytwombly.org/artworks/paintings/untitled-ii-2008 (дата обращения: 15.05.2025)

Сай Твомбли, «Без названия (Camino Real)», 2011 // URL: https://cytwombly.org/artworks/paintings/untitled-camino-real-2011 (дата обращения: 15.05.2025)

Сай Твомбли, «Без названия», 1951 — 1952 // URL: https://cytwombly.org/artworks/drawings/untitled-1951 (дата обращения: 15.05.2025)

Сай Твомбли, «Автопортрет», 1956 // URL: https://www.davidzwirner.com/exhibitions/2024/exceptional-works-cy-twombly-untitled-ii (дата обращения: 15.05.2025)

Роберт Раушенберг, «Стертый рисунок де Кунинга», 1953 // URL: https://www.sfmoma.org/artwork/98.298/#artworkimage (дата обращения: 16.05.2025)

RETNA, «Они не могут прийти», 2015 (фрагмент) // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/They-Can-t-Come/FE4B1CD78589421A (дата обращения: 16.05.2025)

RETNA, «Без названия», Без года // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Untitled/FF3FB25CE51F481E84F776132558BDF5 (дата обращения: 16.05.2025)

RETNA, «Без названия», 2010 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Untitled---2010/D28EA2B1EE40C19A7EB606CC23B6767D (дата обращения: 16.05.2025)

RETNA, «Набор из пяти скейтбордов», 2018 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Set-of-Five-Skate-Decks/BEA6184D2DCDD91B (дата обращения: 16.05.2025)

Рэйчел Уайтрид, «Без названия (Two Shelf Pieces)», 1998 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Untitled--Two-Shelf-Pieces-/A0CA2B487B3BE4584E9EB535EFFD418C (дата обращения: 16.05.2025)

Рэйчел Уайтрид, «Без названия (Художественная литература)», 1997 // URL: https://www.sfmoma.org/artwork/99.503.A-C/ (дата обращения: 16.05.2025)

Рейчел Уайтрид, «Без названия (Мягкая обложка)», 1997 // URL: https://www.moma.org/collection/works/81833?#installation-images (дата обращения: 16.05.2025)

Дженни Хольцер, «БОЛЬШИЕ РУКИ ЖЕЛТО-БЕЛЫЕ», 2006 // URL: https://art21.org/gallery/jenny-holzer-artwork-survey-2000s/#12 (дата обращения: 16.05.2025)

Дженни Хольцер, «Серия из 6 работ на бумаге», 2012 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Series-of-6-Works-on-Paper-/35BCDDC97BEA8CD559F836988AED3988 (дата обращения: 16.05.2025)

Дженни Хольцер, «Без названия», 1996/1997 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Untitled--ARNO-text/FEB4F3837157490E7DAE9AA4EDAEC979 (дата обращения: 16.05.2025)

Эд Рушей, «Слова № 2», 1985 // URL: https://www.phillips.com/detail/ed-ruscha/NY010819/103 (дата обращения: 16.05.2025)

Эд Рашей, «Пустые знаки», 2004 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Blank-Signs/2713374BEB9884CD43D791D949522910 (дата обращения: 16.05.2025)

Сай Твомбли, «Абстрактный экспрессионистский рисунок», 1976 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Abstract-Expressionist-Drawing/33332BA4CD4CF28DC37FFD65925F504A (дата обращения: 16.05.2025)

Сай Твомбли, «Три записки из Салалы», 2008 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Three-Notes-from-Salalah-Poster/C9B2D72D49B5037BCEED216FB2083B52 (дата обращения: 16.05.2025)

Дженни Хольцер, «ТРУИЗМЫ», 1983 // URL: https://www.mutualart.com/Artwork/TRUISMS/27F89E8A0AA32768 (дата обращения: 16.05.2025)