Әже и ата

Я родилась в Казахстане. С этого момента никто не говорил со мной на казахском, я никогда не знала его, и сейчас не смогу понять большинство слов. Несмотря на это, казахский язык создал в моих воспоминаниях ассоциации, которые впоследствии скрепились с языком в искусстве. Он, так же, как и казахский, — по-странному близок — я не знаю его в точности, но всегда к нему возвращаюсь; он переносит в обстановки, в которых я уже когда-то была и в звуки, которые слышала. Я никогда не могу быть уверена, что меня поймут на нём, но это и не пугает.

Одно из воспоминаний о казахском связано с аже и ата. Слова на языке, которые я слышала от них, были больше, чем отрывки, появляющиеся на улицах, в рекламах и упаковках продуктов. Они были такими, потому что никогда не были услышаны случайно, как остальные. Они складывали часть языка, который превращался в код и защиту.

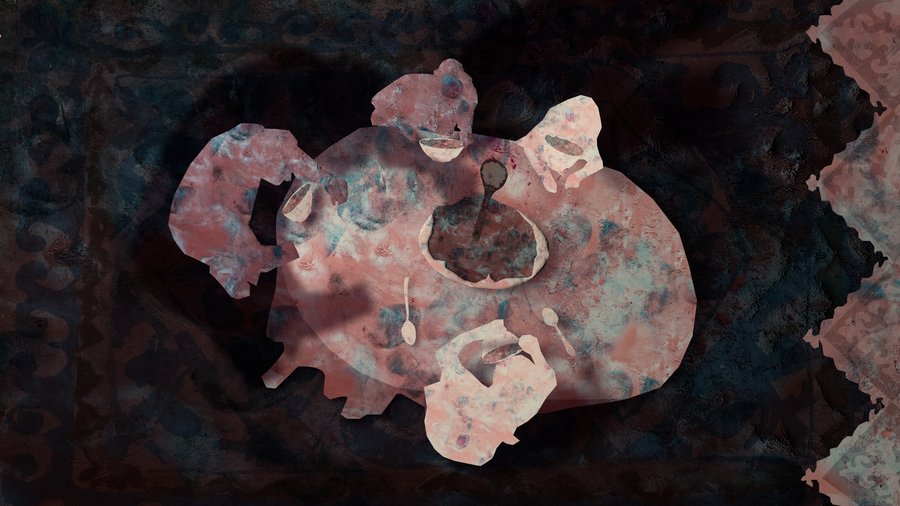

Переход на другую речь был незаметным. Расстояние между последним словом на русском и первым на казахском будто опускало на них стеклянный купол. Вероятно, изнутри его стены казались зеркальными, и когда они думали, что их окружают лишь собственные отражения, мы видели их снаружи, закутанными и слушающими только друг друга.

Они словно придумали код для своей уязвимости, и так язык отделял сокровенность от обыденности, и их от нас.

Языком олар могли отколоть ранимых себя — от себя привычных, злых себя — от себя привычных, честных өзің — өзіңнен привычных.

Теперь мне тоже нужен новый язык, чтобы говорить о чём-то, что будут слышать, но не все. Или о чём-то, что боюсь ассоциировать с собой өзі.

Я могу говорить на нём через работы — каждая из них — звуки, и их эхо откликается об преломление голоса, звучащее в расстоянии между последним словом на внешнем и бiрiншi сөз на внутреннем.