Описание проекта

1. Описание проекта 1.1 Концепция 1.2 Цели исследования 1.3 Связь с ВКР 1.4 Железо и версии программ 1.5 Информация о рендер движках 1.6 Библиография

2. Портретная сцена 2.1 Karma XPU 2.2 Redshift 2.3 Arnold

3. Натюрморт 3.1 Karma XPU 3.2 Redshift 3.3 Arnold

Концепция

Предметом анализа становятся три распространённых движка в среде Houdini/Solaris — Karma (XPU), Arnold и Redshift — при последующем композитинге в Nuke. Актуальность определяется тем, что качество кадра сегодня измеряется не только выразительностью света и материалов, но и предсказуемостью результата в серии, стойкостью к шуму и разумной стоимостью секунды экранного времени. Задача исследования — получить сопоставимую картину по скорости, качеству и устойчивости, а также проверить пригодность выходных слоёв для типового композа без дополнительных костылей.

Работа разделена на две самостоятельные главы, каждая из которых посвящена отдельной тестовой сцене. Первая глава анализирует крупный портрет головы персонажа — сцену, чувствительную к качеству кожи, глаз и волос, а также к корректности подсчёта подповерхностного рассеяния (SSS), микробликов и поведения материалов в областях, критичных для реализма. Эта часть исследования позволяет выявить различия движков в наиболее требовательной задаче — рендере человеческого лица, где сочетаются тонкие световые эффекты, объём, прозрачность и структуры различного масштаба.

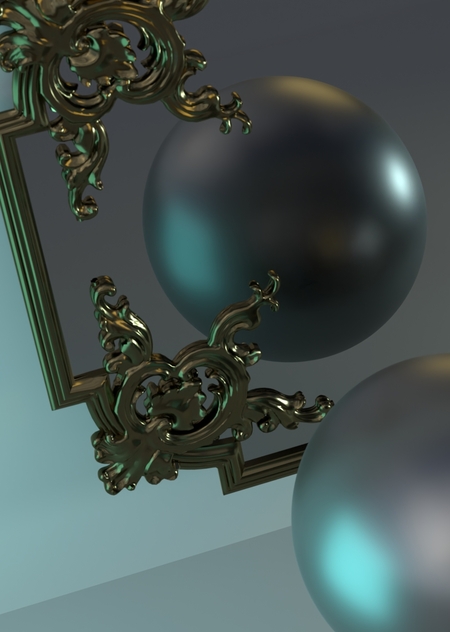

Вторая глава посвящена материально натюрморту, включающему стекло, металл, зеркал. Этот набор объектов создаёт разнообразную физику света: отражения, преломления, каустики, анизотропию, SSS, volume scattering и тонкоплёночные эффекты. Натюрморт позволяет сравнить движки по устойчивости в сложных трассировочных условиях, а также по корректности работы материалов с высокой спектральной вариативностью.

Источниковая база сочетает официальную документацию к рендер-движкам и Solaris/USD, рекомендации по цветовому управлению и тональному отображению, учебные материалы, а также открытые публикации студий о борьбе с шумом и стабильности секвенций. Эти сведения служат ориентиром, однако выводы формируются на основе собственных тестов, выполненных при одинаковых исходных установках.

Ожидаемый результат — набор практических решений, пригодных для учебного пайплайна: пресеты рендера под портрет и «материальную» сцену, чек-лист безопасных уровней сэмплинга и денойза без артефактов, шаблон композиции в Nuke со структурой слоёв, обеспечивающей быстрое и предсказуемое складывание. Итоговый документ формулирует рекомендации по выбору движка и профиля в зависимости от задачи и ограничений, тем самым переводя обсуждение от эстетических предпочтений к проверяемым критериям качества, скорости и устойчивости.

Цели исследования:

Сравнить производительность и качество рендера на двух репрезентативных сценах — портрет головы и материально сложный натюрморт — при равных условиях освещения, камеры и цветоуправления.

Определить безопасные пороги сэмплинга и денойза, при которых не возникает артефактов в секвенциях.

Сформировать практические пресеты рендера для обеих сцен — портретной и материальной — а также шаблон композиции в Nuke, обеспечивающий предсказуемую и стабильную сборку кадров.

Выявить оптимальный рендер-движок для задач дипломного проекта, исходя из баланса качества, стабильности, скорости и ресурсозатрат.

Связь с ВКР

Через данное исследование будет выявлено какой из рендер движков является оптимальным решением для рендера в дипломной работе. На основе сопоставимых тестов будут сформулированы рекомендации по движку и набору настроек, обеспечивающих сбалансированное сочетание художественного качества, стабильности секвенций, производительности и себестоимости кадра. Особое внимание уделяется задачам, критичным для образа балерины: естественная передача кожи и тканей, пластика движения, работа сценического света и дымки, корректные блики на волосах, тонкие фактуры и отсутствие фликера при денойзе. Итогом станет обоснованный выбор рендер-стека, а также практические пресеты и шаблон композитинга для включения в дипломный пайплайн.

Железо и версии программ

Тесты выполнялись на системе с процессором AMD Ryzen 9 7900X, 96 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (16 ГБ VRAM).

Для рендера использовались версии Houdini: Redshift — в Houdini 20.0, Karma XPU и Arnold — в Houdini 20.5.

Информация о рендер движках

Karma XPU — гибридный рендерер из Houdini, использующий одновременно CPU и GPU. В основе лежит современный path-tracer с поддержкой USD/MaterialX и гибкой системой выборочного ускорения отдельных стадий рендера на GPU. Karma применяет агрессивные методы оптимизации лучей: Russian Roulette, адаптивный сэмплинг, оптимизированный BSDF, а также эффективно снижает стоимость непрямых путей. Благодаря гибридной архитектуре Karma способна выдавать высококачественный рендер быстрее CPU-решений, особенно на сценах с большим количеством геометрии и сложными материалами, но при этом предъявляет более высокие требования к настройкам. XPU обычно быстрее Arnold при равных условиях, но может проявлять больше шума в специфических областях (SSS, glossy-reflections, caustics) до тех пор, пока количество сэмплов не достигнет «критической чистоты».

Redshift — GPU-ориентированный рендерер с biased-архитектурой. В отличие от полностью unbiased-подхода Arnold и Karma, Redshift использует множество эвристик и оптимизаций, позволяющих значительно ускорить расчёты: адаптивные пути, ограниченные глубины освещения, собственные caustic-решения, а также быстрые модели SSS и volume-scattering. Благодаря этому Redshift обеспечивает очень высокую скорость рендера, особенно на тяжелых сценах с большим количеством объектов, но результат может отличаться от физически точного при определённых условиях, а в некоторых случаях требует ручного контроля лимитов и фильтров. Тем не менее Redshift остаётся одним из самых быстрых рендеров на рынке и широко используется там, где важна скорость и предсказуемость.

Arnold — классический CPU/GPU path-tracer, ориентированный на максимальную предсказуемость и физическую точность. Его алгоритм основан на унифицированной схеме Monte Carlo-трассировки с последовательным расчётом прямого и непрямого освещения, поддержкой bidirectional-методов и точной моделью света и материалов. Arnold известен стабильностью результатов при различных условиях, корректной обработкой SSS, объемов, сложных refraction-цепочек и крайне ровным поведением при увеличении числа сэмплов. Основная особенность — отсутствие агрессивных оптимизаций: рост качества всегда жёстко связан с ростом вычислений. За счёт этого Arnold считается «эталонным» для сравнения.

Библиография