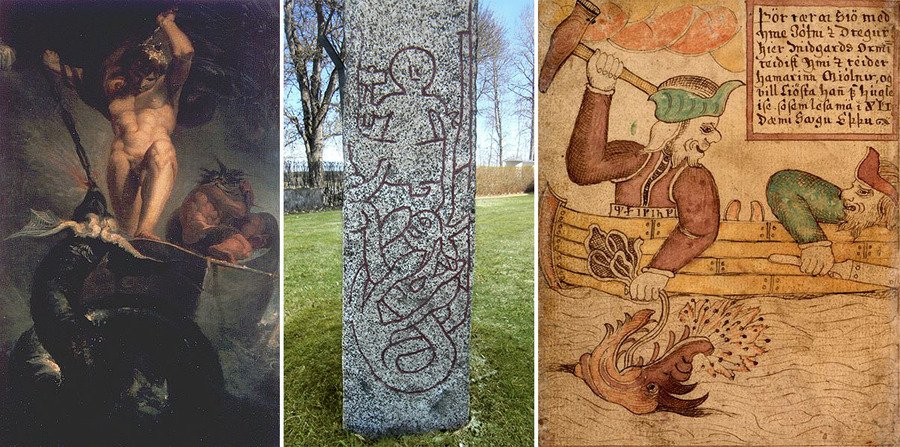

Первым разделом являются драконы-божественные существа. Они отличаются от других тем, что представляют из себя совокупность нескольких признаков, а также несут в себе фундаментальный, мирообразовательный смысл. Описание таких драконов встречается во многих мифах древних цивилизаций по всему миру. Драконы-боги могут быть покровителями, духами природы или же являться воплощением хаоса в балансе хаоса и космоса, то есть противостоять положительным божествам. Можно начать со скандинавской мифологии, в которой есть два подобных примера. Ёрмунганд — Мировой змей — представляет из себя морского дракона, одного из чудовищных детей бога Локи. Описание Ёрмунганда есть в нескольких легендах Старшей и Младшей Эдды. Например, в «Песне о Хюмире» изображается знаменитая рыбалка Тора, который в качестве наживки использует бычью голову.

Автор неизвестен — изображение Ёрмунганда из рукописи «Edda oblongata», 1680

Что интересно, на некоторых рисунках сам Ёрмунганд демонстрируется не просто змеем, а как раз-таки смешением из нескольких животных, в том числе и быка. Важно отметить, что скандинавский дракон является аналогом уробороса — змея, кусающего себя за хвост, в легендах его описывают как «пояс земли». Во время Рагнарёка Ёрмунганду отведена определённая роль, как и каждому божеству из скандинавской мифологии. В качестве вечного противника выступает Тор, который раз за разом встречался с драконом в его разных ипостасях. В конце света они сойдутся, чтобы уничтожить друг друга, тем самым поддержав баланс вселенной: «Тут славный приходит/Хлодюн потомок,/со змеем идет/биться сын Одина,/в гневе разит/Мидгарда страж,/все люди должны/с жизнью расстаться, —/на девять шагов/отступает сын Фьёргюн,/змеем сраженный —/достоин он славы.» [Автор неизвестен, XIII век, «Прорицания Вёльвы»]

1. Генри Фюсли «Тор, поражающий Змея Мидгарда», 1788; 2. Автор неизвестен — рунический Камень Алтуны, XI век; 3. Автор неизвестен «Тор пытается поймать Мирового Змея», XVII век

Вторым драконом-божеством является Нидхёгг, живущий в корнях Иггдрасиля — мирового древа. Он грызёт корни дерева и пожирает трупы убийц, клятвопреступников и изменщиков. Ему противопоставлен Орёл, обладающий великой мудростью и обитающий наоборот, на ветвях Иггдрасиля. Между ними снуёт белка Рататоск, передающая бранные слова. Существует не так много изображений этого дракона, но из имеющихся видно, что он также представляет из себя не просто змея, а совокупность животных.

Автор неизвестен «Нидхёгг пожирает корни Мирового Древа», XVII век

Египетский бог Апоп также является отрицательным персонажем, хозяином подземного царства. Как и его скандинавские аналоги, он является противопоставлением богу Солнца Ра, будучи вечным его соперником, его целью является поглощение Солнца.

1. Автор неизвестен «Сет поражает Апопа на лодке Атет», ок. 1069–945 гг. до н. э.; 2. Автор неизвестен «Ра путешествует по подземному миру на своей барке», 1290 до н. э.

В египетской мифологии Апоп имеет все черты обычного змея огромного размера. Также можно заметить, что египтяне часто изображали его либо вытянутым по периметру картинки, либо в волнообразном виде, что подчёркивает его длину. Роль Апопа в египетской мифологии крайне важна — он является олицетворением хаоса и смерти. Часто повторяющийся мотив на изображениях с Апопом — это его убийство или расчленение другими богами — таким образом показывается доминирование жизни над смертью и, возможно, дня над ночью. Особенно этот сюжет заметен в сцене с убийством дракона котом Мау.

Автор неизвестен «„Великий кот Гелиополиса“, год неизвестен

Ч. К. Уилкинс — копия картины из гробницы Сеннеджем, ок. 1920-1921

В шумеро-аккадской мифологии существует Тиамат — богиня первобытного хаоса. Согласно Мелетинскому, в мифологиях встречаются разные объяснения зарождения мира: из яйца, из останков древних существ или из фрагментов тела главного божества.

Все мифологии стараются рассказать о формировании космоса из вселенского хаоса, который, например, у шумеров был связан с океаном и солёными водами.

Автор неизвестен — печать с изображением Тиамат в процессе сотворения мира, ок. 900 — 750 гг. до н. э.

Как можно заметить, здесь дракон также связан с водной стихией и изображается в виде морского чудовища, растянувшегося вдоль всей картины, на которой, предположительно, демонстрируется сюжет убийства Тиамат богом космоса Нинуртой, то есть переход от хаоса к порядку.

В мифологии аборигенов Австралии встречается Радужный змей, который играет важную роль в сотворении мира. Он также является ответственным за водную стихию, а ещё покровительствует небу, дождю, плодородию и шаманизму — текущая вода часто ассоциируется с Радужным змеем коренными жителями Австралии.

Автор неизвестен «Радужный змей», год неизвестен, автор фото Марк О’Нил www.digitaltribes.com.

Существует не так много изображений этого дракона, однако из имеющихся можно сделать вывод, что люди не относились к нему со страхом. Часто он демонстрируется в одиночестве, его фигура кольцеобразна и заполняет собой всё пространство, его никто не собирается убивать — он важная часть Времени сновидений — философии, объясняющей происхождение мира. Согласно этому мировоззрению, подобные мифические существа объединяют в себе черты как животных, так и людей, например, речь.

В Мезоамерике главным драконом являлся Кецалькоатль — бог дождя, воздуха, творец людей и много другого, вроде науки и искусства. Он также является создателем космоса наравне со своими братьями и других богов.

1. Автор неизвестен — деталь ацтекского двуглавого змея, ок. XV–XVI века; 2. Автор неизвестен — скульптура из храма Пернатого Змея Теотиуакане, ок. 200 — 250

Его изображения наиболее разноплановые и хаотичные. Иногда нельзя точно сказать, что является прообразом этого бога, однако он, всё равно, считается драконом. Можно увидеть отдельные фрагменты животных, например, птиц, а также человеческие черты — руки, ноги и лицо. Однако самым характерным отличием является характеристика Кецалькоатля как Пернатого Змея. Свободолюбивая птица Кецаль является символом этого божества, поэтому дракона часто изображают с оперением или клювом. Кецалькоатль и связанные с ним легенды весьма запутаны, поэтому он может представать в нескольких обличиях. Одно из них — Эекатль-Кецалькоатль — бог-творец — в чёрных и красных цветах с маской с утиным клювом. Часто изображения Кецалькоатля очень детальны — он носит украшения из ракушек, перья, шляпы и маски.

Автор неизвестен — изображение Кецалькоатля из кодекса Мальябекиано, XVI в.

В азиатской мифологии драконы практически всегда являлись положительными персонажами. Они, также как и многие вышеупомянутые, отвечали за водную стихию и управление погодой, а ещё символизировали имперскую власть. По восточным поверьям драконы тоже представляют собой смешение различных животных, что возвышает их над всеми зверями, например, часто встречаются драконы-черепахи и драконы-свиньи.

Автор неизвестен — нефритовое украшение для волос, статуэтка совы и свиньи-дракона, культура Хуншань, ок. 3500 г. до н. э.

Как можно заметить, эти фигурки мало похожи на драконов, однако являются ими. Зачастую изображения могли полностью потерять схожесть с драконом.

Автор неизвестен — скульптура в виде свиньи и дракона, династия Юань, ок. 1279-1368

Автор неизвестен — чайник династии Коре, ок. 918-1392 гг.

Император, в свою очередь, возвышается над людьми — своими подданными. Поэтому эти два образа тесно пересекались друг с другом: императоры носили жёлтые шёлковые одежды с изображениями драконов с пятью когтями, что отличало императорского дракона от любого другого нижестоящего.

1. Автор неизвестен — портрет императора Хунву, XIV век; 2. Автор неизвестен — портрет императора Юнлэ, ок. XV века; 3. Автор неизвестен — портрет императора Тайцзуна, ок.VII века.

Одним из самых первых найденных изображений дракона является «Нефритовый дракон». Можно сказать, глядя на его округлую форму, что он также представляет из себя разновидность уробороса.

1. Автор неизвестен — нефритовый дракон, династия Чжоу, V–IV века до н. э.; 2. Автор неизвестен — нефритовый дракон, династия Хань, II–I века до н. э.

Азиатские драконы сильно вплетены в повседневную жизнь обывателей. В древности люди требовали дождей, чтобы спасти свои урожаи, при этом они могли спокойно обижаться и высказывать недовольства в сторону своего покровителя, если дожди не начались. Люди исполняли так называемый танец дракона, который сохранился и до наших дней как часть празднования, например, китайского Нового года.

Танец дракона в современном Китае, ок. 2010

Отдельно стоит уделить внимание тому факту, что драконы в Азии отвечают ещё и за более мелкие отрасли жизни, поэтому их изображения встречаются на совершенно разных носителях, от колоколов до крыш, в зависимости от того, за что отвечает тот или иной дракон.

1. Автор неизвестен — деталь бронзового колокола в храме Сангвонса, ок. 725; 2. Автор неизвестен — скульптура дракона, год неизвестен; 3. Автор неизвестен — скульптура Чивэнь, год неизвестен

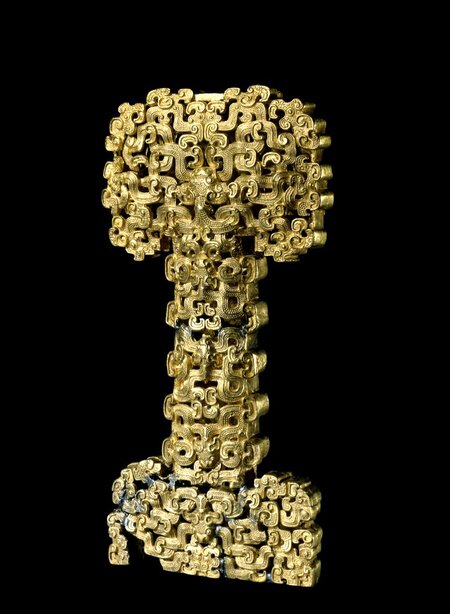

На оружии также практически не считывается образ дракона, однако изображается одна из основных его характеристик — длинное и извивающееся тело.

1. Автор неизвестен — золотая рукоять, династия Восточная Чжоу, VI–V века до н. э.; 2. Автор неизвестен — меч и ножны, ок. XVII века

Драконы-боги прежде всего играли космогоническую роль, являясь противоположностью положительным героям мифом, при этом они не становились полноправными злодеями, так как несли вклад в создание вселенной наравне с другими божествами. Важно отметить разнообразие носителей — в древние времена люди наносили изображения на папирусы, запечатляли драконов в своих священных книгах и на храмах. В азиатской традиции было в норме украшать узорами с драконами вещи быта, а также предметы специального назначения для получения покровительственной силы существа.