Кабуки: театральный мир воинственных мужчин и чувственных женщин

Аннотация Статья посвящена основным этапам развития, эстетическим особенностям и уникальным качествам одного из самых известных жанров японского театра — Кабуки. Имея в богатейшем наследии разнообразные виды и типы зрелищной культуры, Кабуки испытал влияние культуры театра Но, а также буддийского представления бугаку, синтоистской мистерии кагура, обрядового действа дэнгаку и театра кукол нингё дзёрури. Особенное внимание в статье уделено типологии спектаклей Кабуки, состоящей из эдоского стиля — арагото («резкий, грубый стиль»), для которого была характерна героико-историческая трактовка образов и упор на зрелищность. Второй стиль актерской выразительности — вагото («мягкий, мирный стиль») — сформировался в городах Осака — Киото и был известен тем, что публика, приходившая в театр, в основном состояла из торговцев и ремесленников и отдавала предпочтение сентиментальной мелодраме.

Для японской театральной традиции характерно деление на актерские амплуа, а одно из них является уникальным, не имеющим аналогов в мире — оннагата. Специфика и привлекательность данного амплуа для зрителей кроется в особой технике исполнения, отображающей, скорее, не внешнюю красоту женщины, а женскую сущность, притом в высокой концентрации транслируя нам некую «мечту о женственности». Роли оннагата отражают весь спектр женских амплуа, во многом совпадающий с классификацией женских кукол в японском театре кукол нингё дзёрури. В статье описаны свойства и характер таких театральных категорий как актерский грим (кумадори), сценическое пространство (ханамити), особая актерская техника движения. Заключительная часть посвящена драматургии периода Эдо и лучшему автору пьес театра Кабуки — «японскому Шекспиру» — Тикамацу Мондзаэмон.

Введение

КА-БУ-КИ — так в начальный период эпохи Эдо (1603–1868) называлось все, что выделялось и отличалось от обычного театрального зрелища. При правлении сегуната Токугава (еще одно историческое название данного периода) в Японии после длительного периода нестабильности наконец‑то наступает долгожданный мир: начинает активно развиваться городская культура, расширяется торговля, возникают новые ремесла, направления в науке и, конечно, рождаются новые виды искусства. В то время, по словам Масакацу Гундзи, появлялись люди, которые своим поведением и одеждой старались выделиться среди окружающих и казаться необычными. Они привлекали внимание на улице даже особой походкой. Таких людей называли кабукимоно [Гундзи, 1969, с. 46]. Явление вошло в будничную жизнь японцев и получило название «кабуки», образованное от глагола «ка-бу-ку», что значит «отклоняться». Именно такое, странное и незабываемое впечатление в 1603 году (официальная дата зарождения театрального жанра Кабуки) в Киото произвело на публику выступление жрицы храма синтоистского святилища Идзумо Окуни со своими танцами «Нэмбуцу-одори».

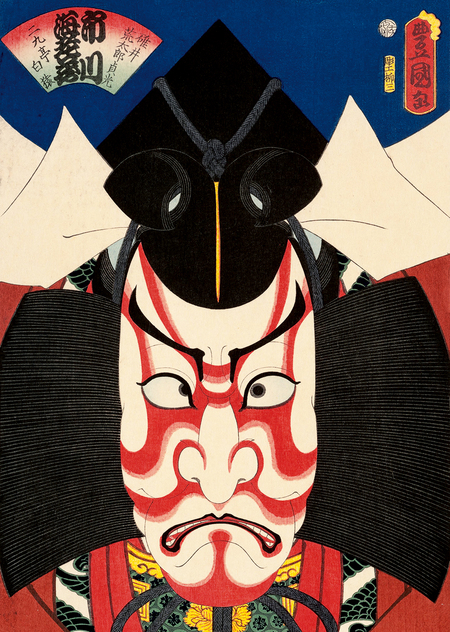

Утагава Кунисада. Актер Бандо Хикосабуро V в роли Такэда Кацуёри. 1860. Цветная гравюра на дереве

Через некоторое время к танцовщице Окуни присоединяется Нагоя Сандзабуро. Происходя из рода самураев, имея прекрасное образование и увлекаясь танцами, он помогает вывести искусство жрицы на новый художественный уровень, вследствие чего исполнительское мастерство приобретает более сложный характер. По прошествии некоторого времени исполнение новых танцев становится популярным, характер танцев и костюмов Окуни и ее труппы еще сильнее «отклоняются» от традиционного и привычного. В подобных сценках главное место отводится любовным песням, танцам, а их сюжеты отображают жизнь женщин новых профессий, появляющихся в то время. Впоследствии, когда театральный жанр обретет силу и будет уже «крепко стоять на ногах», для названия подберут омонимическое написание иероглифами: ка — песня, бу — танец, ки — мастерство, что в буквальном переводе означает «мастерство пения и танца».

Этапы формирования эстетического стиля

Тории Киёцунэ. Интерьер театра Кабуки. 1765. Цветная гравюра на дереве. Библиотека Конгресса США, Нью-Йорк

Выступления молодых жриц были настолько популярны, что антрепренеры решили заменить актрис красивыми женоподобными юношами, и представления стали называться вакасю-кабуки («Кабуки юношей»). Новая форма ничем, по существу, не отличалась от онна-кабуки, однако период ее существования тоже был недолгим. Юношеский кабуки запрещают в 1652 году, так как теперь интерес зрителей был сконцентрирован на физической красоте юношей. В этот момент возникает знаменитая традиция оннагата, когда мужчины-актеры начинают специализироваться на исполнении женских ролей. В 1652 году специальным указом юношам было запрещено выступать в Кабуки, но театральный жанр уже снискал славу и не мог просто так исчезнуть.

Утагава Кунисада. Актер Итикава Синносукэ IV в роли воина Нагао Сабуро Кагекацу. 1863. Цветная гравюра на дереве. Национальная Парламентская библиотека Японии, Токио

Актеры Кабуки в эпоху Эдо пользовались огромной популярностью у зрителей и имели достаточно средств, чтобы вести роскошную жизнь. Они всегда находились в центре внимания, были законодателями моды, героями любовных историй, чаще всего драматического характера, о них ходили легенды, а каждое появление на публике являлось событием и собирало толпу зевак. Актерам запрещалось носить обычную одежду, актеры не были официально причислены ни к одному из сословий. В результате район Асакуса, где были сосредоточены эдоские театры, превратился в театральный квартал.

Вплоть до императорского указа 1872 года по своему официальному социальному положению актеры находились ниже всех четырех сословий феодальной Японии (самураев, крестьян, ремесленников и торговцев). В то время ремесло лицедея считалось презренным. Актеры должны были жить в так называемом театральном гетто, его нельзя было покидать без специального разрешения.

Слева: Тории Киёмасу. Актер Итикава Дандзюро I в роли Такенуки Горо. 1696. Справа: Актер Итикава Дандзюро I в роли сёгуна Акамацу Мицусукэ. Конец XVII в.

Стили актерского мастерства

Утагава Кунисада. Актер Итикава Кузо III в роли мастера-мечника Катаны Кадзи Данкуро. 1863. Цветная гравюра на дереве

Стиль актерской выразительности вагото («мягкий, мирный стиль»), сформированный в городах Осака и Киото, известен тем, что публика, приходившая в театр на такие представления, в основном состояла из торговцев и ремесленников и отдавала предпочтение сентиментальной мелодраме. Любовно-лирический стиль вагото сформировался на основе традиций раннего театрального искусства Камигата, основатель которого, актер Саката Тодзюро I, считался гордостью Киото. Роли стиля вагото характеризовались близостью к жизни, использованием реальных жизненных наблюдений и служили для зрителей-мужчин предметом ревностного подражания, а для зрительниц — объектом воздыхания.

Слева: Утагава Кунисада. Актер Итикава Эбидзо V в роли Мусасибо Бэнкэя. 1852. Цветная гравюра на дереве. Справа: Тоёхара Кунитика. Сцена из спектакля театра Кабуки. 1889. Цветная гравюра на дереве

Актерские амплуа

Если начинающий актер принадлежал к актерской династии, он мог «проскакивать» промежуточные ранги и сразу получать высший; с рангами для рядовых актеров было сложнее. Если же некому было унаследовать искусство того или иного амплуа, выбирали талантливых учеников, их усыновляли и обучали ремеслу. За каждой из династий традиционно были закреплены свои амплуа.

Утагава Кунисада. Актер Савамура Таносукэ III в роли принцессы Яэгаки. 1861. Цветная гравюра на дереве

Комические персонажи могут быть двух типов: положительный — докэката и отрицательный — хандокатаки. Еще в спектаклях Кабуки часто бывают заняты дети актеров, с ранних лет привыкшие к жизни на сцене. Их амплуа называются кояку. Для детей-актеров выработана особая манера движения на сцене, специфические интонации, рассчитанные на то, чтобы растрогать аудиторию.

Утагава Кунисада. Актеры Савамура Генносукэ IV в роли Оуме, Накамура Араджиро I в роли Танго, Оноэ Кикутаро V в роли Канаи Тамигоро, Отани Монзо III (позже Отани Баджу V) в роли Томодзо и Накамура Цурузо II в роли Кёзо. 1883–1886

Утагава Кунисада. Актер Накамура Утаэмон III в роли Готобея Морицугу. 1863. Цветная гравюра на дереве

Слева: Тоёхара Кунитика. Актеры Оноэ Байко и Секи Санджуро. 1884. В центре: Тоёхара Кунитика. Актер Итикава Дандзюро IX в роли Сидзуки Годзен. 1898. Справа: Утагава Кунисада. Актер Накамура Сикан IV в роли женщины-лисы Кузунохи. 1862

Актер в амплуа оннагата должен был уметь имитировать язык тела женщин, чтобы больше убедить зрителей в подлинности. Жизнь актера-оннагата похожа на своеобразный перформанс: считалось, что если актер выбирает это амплуа, он обязан никогда не нарушать гендерные роли, вести себя как женщина, стараться быть ею — иначе его актерские способности придут в упадок.

Утагава Кунисада. Актер Морита Канья XI в роли Сайто Тародзаэмона Тосиюки. 1860. Цветная гравюра на дереве

Театральное пространство

Утагава Кунисада. Актер Иваи Кикусабуро в роли Миурая Агемаки. 1863. Цветная гравюра на дереве

Особенность театрального пространства Кабуки создает уникальный сценический элемент ханамити («дорога цветов»), помост, расположенный от левого края сцены, уходящий вглубь зала, оставляя для зрителей места по обе стороны. Первоначальной его функцией было получение «подарков» актерами от почитателей таланта, а впоследствии эта специальная игровая зона стала одной из принципиальных для понимания эстетики театра Кабуки. Именно этот вынесенный в зрительный зал просцениум используется для специальных торжественных стилизованных актерских выходов и уходов со сцены, для красочных и многофигурных процессий, особенных кульминационных поз и танцевальных эпизодов.

Утагава Кунисада II. Актеры Савамура Таносукэ III в роли Синдзюку Тоёкура-но какой Оёси и Накамура Сикан IV в роли ронина Исокавы Тодзюро. 1866. Цветная гравюра на дереве

Утагава Кунисада. Актер Итикава Дандзюро III в роли Сукэроку. 1860. Цветная гравюра на дереве

Хасимото Тиканобу. Император и императрица в театре Кабуки. 1887. Цветная гравюра на дереве

Сценический грим кумадори

Особенность мужского грима заключается в нанесении на лицо цветных линий, каждая из которых имеет смысл: красная — храбрость, доброта, страстность натуры; синяя — злобность, трусливость, порой сверхъестественное происхождение. Черные и алые линии олицетворяли божественность и колдовство, иногда добавляются лиловый, коричневый и золотой. В ролях арагото линии кумадори наносятся не только на лицо, но и на руки и ноги. Оннагата забеляют лицо и руки, после чего используют театральный грим.

Утагава Кунисада. Актер Итикава Эбидзо V в роли Усуи Садамицу. 1863. Цветная гравюра на дереве

Характерная особенность грима в Кабуки состоит в том, что он преображается прямо на сцене, когда по ходу действия меняются театральный костюм и парик. Грим рассматривается либо как способ определения действий персонажа, либо как метод, позволяющий актерам раскрыть невидимые психологические качества. Макияж максимально преувеличивает, а не усиливает лицевые линии как средство создания драматических выражений, эмоция выражается через цвета гримирования. Так, у самураев, как правило, белые лица с черными бровями и красными штрихами около рта.

Утагава Кунисада. Актер Итикава Эбидзо V в роли Усуи Садамицу. 1863. Цветная гравюра на дереве

Утагава Кунисада. Актер Итикава Эбидзо V в роли Усуи Садамицу. 1863. Цветная гравюра на дереве

При постановке пьесы музыка используется преимущественно в двух случаях: она применяется для создания шумовых, музыкальных эффектов (гэндза онгаку) и участвует непосредственно в актерской игре (дэгатари). Музыкальное сопровождение умолкает лишь тогда, когда пауза создает более сильное впечатление.

Утагава Ёситора. Актер Оноэ Тамизо в роли Якко Ранпея. 1862. Цветная гравюра на дереве

Утагава Кунисада. Актеры Накамура Каменодзё I в роли Коносато, Каварадзаки Гондзюро I в роли Тансичи и Иваи Кумесабуро III в роли Отова. 1859. Цветная гравюра на дереве

При каждой новой постановке пьесы текст составляли заново, даже если участвовали те же самые актеры, что и в предыдущей постановке той же пьесы. Таким образом, основной задачей драматургов в театре Кабуки было перестраивание текстов под актеров для того или иного спектакля. После 1664 года в Кабуки начинают появляться многоактные пьесы. Профессии драматурга как таковой еще нет — тексты пишут сами актеры или владельцы театра.

Утагава Кунисада. Актер Итикава Эбидзо V в роли Мусасибо Бэнкэя. 1860. Цветная гравюра на дереве

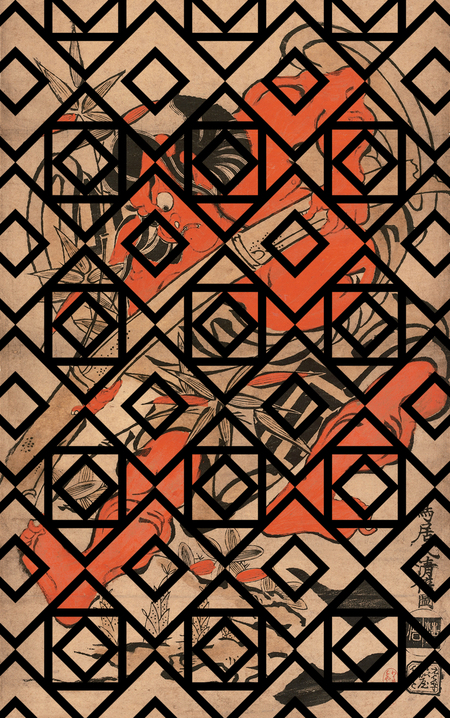

Утагава Кунисада. Сцена из спектакля «Касанэ оги тиё-но Мацувака». 1857. Цветная гравюра на дереве