Восточные грани модерна: от Японии до Туркестана

Аннотация Статья посвящена комплексному анализу особенностей восприятия «Востока» художниками второй половины XIX — начала XX века в процессе формирования новых эстетических и пластических качеств творческой парадигмы модерна. С этой целью выделены восточные историко-культурные регионы, максимально самобытные по своему влиянию на интерпретационный метод художников зарождавшихся модернистских течений. Будучи изначально подготовленным внешними социально-политическими обстоятельствами, интерес к определенным восточным ареалам имел внутренние причины, обусловленные артистическими задачами. На интернациональном уровне генезис поэтических аспектов в трактовке реальных мотивов, начавшийся в романтизме, органично совпал с открытием западной цивилизацией художественных достижений Японии, увлечение которой привело к качественно новому пониманию возможностей визуального языка в творческой практике рубежа XIX–XX столетий.

Однако в контексте истории отечественного искусства мастера русского модерна, на разных стадиях его развития, имели не только общеевропейские, но и свои духовные и географические восточные ориентиры, такие как Византия, Кавказ и Туркестан. Именно на примере синтеза образных влияний вышеназванных культур в данном исследовании выявлена специфика ориентализма в искусстве эпохи модерна как сложного многогранного феномена, в основе которого лежал поэтический императив творчества.

От редакции

Настанет время, когда к искусству приобщатся люди, смотрящие в небеса простыми, ясными глазами. П. Кузнецов

Интерес к Востоку пронизывает всю русскую культуру начала ХХ века. Эстетический и религиозный характер этого увлечения с особой яркостью был проявлен в поэзии русских символистов (Ф. Сологуб, Д. Мережковский, А. Белый, А. Блок и др.). Восточный орнаментализм и особая декоративность искусства Японии, Дальнего Востока и Туркестана нашли отражение в художественной практике многих художников-символистов, в том числе в ранней живописи Павла Кузнецова. Эти историко-культурные регионы повлияли на формирование идиостиля художника, определили специфику пластического языка и формы художественного выражения.

Раннее творчество Павла Варфоломеевича Кузнецова (1878–1968) неразрывно связано с художником с Виктором Эльпидифоровичем Борисовым-Мусатовым (1870–1905), который в 1904 году на выставке «Алая роза» в Саратове сплотил молодых мастеров, тяготеющих к символическому мышлению, языку знаков, аллюзий и иносказаний. Это была блестящая плеяда художников, которые под влиянием открытий французских импрессионистов, фовистов, символистов и группы «Наби» стремились к новаторскому художественному высказыванию. Мусатовская одержимость символистской иконографией и новаторским пластическим языком, отражающим формулы душевного состояния, покоя и созерцательности, с огромным воодушевлением была воспринята учениками и последователями художника. После внезапной смерти Борисова-Мусатова, в марте 1907 года в Москве проходит первая выставка под названием «Голубая роза», которая объединила ярких и самобытных художников, а именно: Павел Кузнецов, Петр Уткин, Мартирос Сарьян, Николай Сапунов, Сергей Судейкин, Анатолий Арапов, Николай Крымов, братья Николай и Василий Милиоти, Артур Фонвизин и др. Московская публика увидела совсем новую живопись, которая с трудом поддавалась описанию.

Павел Кузнецов. Сартянка. Конец 1910-х — начало 1920-х (прежняя атрибуция: Казашка. 1920). Холст, масло

Павел Кузнецов. Мираж в степи. 1912. Холст, масло

Восточные грани модерна: от Японии до Туркестана

Слева: Павел Кузнецов. Голубой фонтан. 1905. Холст, масло. Справа: Павел Кузнецов. Восточный мотив. 1912–1913. Холст, масло

Даже в связи с таким «вербалистом» натурных восточных наблюдений (художником «новейшей геологической формации» ), каким был в русском искусстве Василий Верещагин , «настаивавший на том», что он учился не в Париже , а в Туркестане и на Кавказе , нельзя не отметить присущего его поздней пластической манере усиления поэтического потенциала в трактовке эмоционального строя произведений.

Слева: Китагава Утамаро. Та… Западная станция. 1795–1796. Бумага, цветная ксилография. Справа: Павел Кузнецов. Гадание. 1912. Холст, темпера

Слева: Павел Кузнецов. Гарем. 1912. Холст, масло. Справа: Павел Кузнецов. Степь. Холст, масло. Середина 1910-х

Павел Кузнецов. Портрет Е. М. Бебутовой с кувшином. 1922. Холст, масло

Слева: Павел Кузнецов. Натюрморт. Утро. 1916. Холст, масло. Справа: Павел Кузнецов. Продавцы птиц. Из альбома «Туркестан». II-я серия рисунков. 1923. Бумага, литография

Если в конце 1900‑х годов среди критики настойчиво распространялось мнение, что Кузнецов не оправдал надежд, исчерпал художественную фантазию, то декабрьская выставка «Мир искусства» 1911 года переломила ситуацию: «Павел Кузнецов выставил свои первые восточные полотна, свою киргизскую сюиту — и как были посрамлены все мы, нетвердые друзья и преждевременные могильщики его дарования!»

Павел Кузнецов. Киргизка с барашком. 1914. Холст, масло

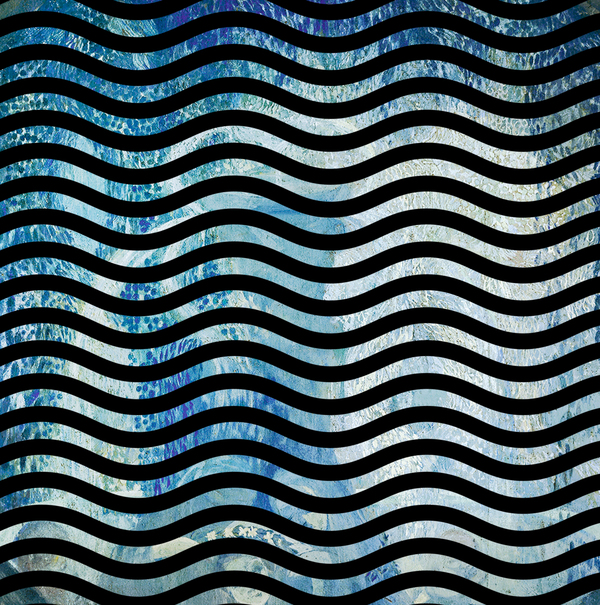

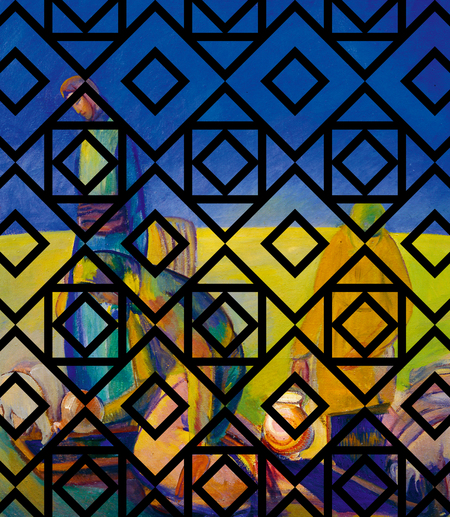

В ряде картин и рисунков главным действующим героем является открытое пространство горизонта, смыкающего землю и небо, словно звучные регистры выразительных монументальных плоскостей. Другая часть композиций связана с декоративно орнаментированным, замкнутым пространством. При этом важно отметить, что декоративная чуткость Кузнецова к ритмическому узору новых мест постепенно приобрела более динамичный конструктивный характер за счет игры архитектурными объемами…

Павел Кузнецов. В степи. 1912. Холст, масло

Павел Кузнецов. Продавец птиц. 1909. Холст, масло

В предисловии к литографиям в красках «Горная Бухара» (1923) художник писал: «…горный бухарский воздух, пропитанный запахом мускуса, и созерцание красочного великолепия и гармонии доводили человеческое существо до состояния райского блаженства… и я мысленно перенесся в степи на Волге с ее буддистами, огнепоклонниками, поэтами, художниками, мудрецами, верблюдами, птицами, барашками, узорами тканей; и это все было одной культуры, одно целое, нераздельное, проникнутое спокойной созерцательной тайной Востока».

Если композициям киргизской серии присущ умиротворённый характер, то в произведениях, созданных под впечатлением от красок Самарканда, Ташкента и Бухары, куда художник отправился в поисках истоков степной культуры, преобладают более динамичные ритмы и звучные колористические решения. «Чайхане и посетители, сидящие на ярких подушках в красочных переливчатых халатах, пьющие освежающий, ароматический чай, водоемы, бассейны, как в зеркале отражающие всю эту картину, могучие стволы развесистых чинар, ошеломляли своей неожиданностью».

Павел Кузнецов. В степи (Лежащая в юрте). 1912–1913. Картон, темпера

Павел Кузнецов. Чистка ковра. 1914–1915. Холст, масло

Павел Кузнецов. Стрижка баранов. 1912. Холст, темпера