Секция «Дизайн, мода и технологические инновации»

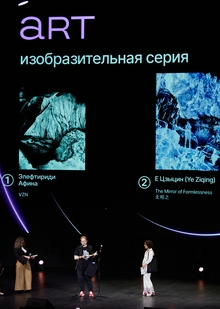

9-11 апреля 2025 года в пространстве HSE CREATIVE HUB прошла научная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социальные, экономические, политические и культурные контексты». Кроме традиционных секций и круглых столов в рамках параллельной программы были перформансы, концерты и мастер-классы.

Школа дизайна НИУ ВШЭ и Аспирантская школа по искусству и дизайну организует уже 8 год такой масштабный научный ивент, где собираются и обмениваются своим опытом специалисты сферы искусства и дизайна.

Модератором секции «Фотография как художественный медиум» выступила Людмила Алябьева — академический руководитель Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ. Кандидат филологических наук, доцент, куратор, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура».

Вкратце пересказываем основные тезисы. Ознакомиться с выступлениями целиком можно посмотрев трансляцию в видеозаписях в HSE DESIGN LAB.

«Медленный возврат из метаморфоз»: перформативная телесность маркизы Казати»

Ольга Вайнштейн ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ

В докладе рассматривались модные перевоплощения маркизы Казати, знаменитой «музы» художников и дизайнеров, трансформации ее стиля декадентского гламура и имиджа femme fatale.

Название доклада отсылает к портрету Казати Альберто Мартини (1912 г.), источником для которого послужило стихотворение Поля Верлена «Калейдоскоп». На материале портретов и фотографий Казати анализируется готическая поэтика ее внешности и аксессуаров, игры двойничества и использование восковых фигур. Перформативная телесность и наряды маркизы Казати интерпретируются в культурном контексте эпохи: например, эстетика «живых картин» и влияние «Русских балетов».

Развивая идеи статьи Уилла Висконти, мы хотели бы задуматься об агентной роли маркизы Казати в моде. Особое внимание было уделено линиям исторической преемственности в жизнетворчестве и в программно-экстравагантном стиле маркизы Казати и, в частности, ее связям с такими фигурами, как Кристина Бельджойозо, графиня Вирджиния де Кастильоне, Сара Бернар, Робер де Монтескью.

«Понятие „ауры“ Вальтера Беньямина в отношении моды и винтажной одежды»

Анастасия Размахнина преподаватель курса «Критическое чтение ключевых текстов по теории моды» на профиле магистратуры «Кураторство и критика в моде» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, историк моды, коллекционер винтажной одежды

В эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Вальтер Беньямин обращается к исследованию различий между подлинником и копией произведения искусства. Он вводит понятие ауры, которая, по его определению, представляет собой уникальное ощущение дали, как бы близок предмет ни был.

Беньямин выделяет фотографию как вид искусства, в котором не существует деления на подлинники и копии. Эти тезисы приложимы к сфере моды, в частности, к исследованию вопросов винтажной одежды, практик ее изготовления и, в конечном счете, понятия ее подлинности.

Анастасия Размахнина: «Копирование произведений искусства, приближение его к массам, бесконечное воспроизведение ведут к распаду ауры».

Как пишет Нэнси Трой, копирование всегда являлось неотъемлемой частью индустрии высокой моды: кутюрье создавал лишь прототип, с которого впоследствии изготавливались и оригинальные копии, и воспроизведенные, и нелегальные подделки. Лиз Трегенза исследовала наследие фирм, которые занимались воспроизведением предметов Balenciaga в Лондоне в 1950-х годах, и пришла к выводу, что эти копии не уступали по качеству оригинальным, а модные СМИ описывали их как подлинные произведения высокой моды.

Сейчас все эти предметы могут называться винтажными: и оригинальные копии, и нелегальные подделки под них. Время сделало их всех подлинными, наделив собственными историями и аурой. Их подлинность заключает в себе все, что вещь несет в себе с момента возникновения, от своего возраста до исторической ценности.

«Революция в перчатках от Schiaparelli: мода в контексте художественного авангарда в период между двумя мировыми войнами»

Ольга Лебедева преподаватель курса «Критическое чтение ключевых текстов по теории моды» на профиле магистратуры «Кураторство и критика в моде» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, практикующий психоаналитик, искусствовед

Первая половина ХХ в. отмечена многочисленными эпизодами участия представителей мира искусства в создании вестиментарной моды. Претендуя на осуществление всеобъемлющих культурных изменений через реформирование сферы искусства, художественный авангард стремится к его интеграции в окружающую жизнь, в том числе осваивая с этой целью территорию моды: ярким примером обращения к последней в ходе реализации подходов актуального искусства становится деятельность парижской группы сюрреалистов.

В докладе была рассмотрена специфика подобных обращений на примере перчатки — исторически нагруженном содержаниями объекте и одном из центральных элементов сюрреалистического образного репертуара. При этом родом «лаборатории», где границы искусства испытываются на эластичность, а изготавливаемая одежда приобретает статус его «носимых произведений», становится дом высокой моды Schiaparelli.

«Униформа художника: место худи в гардеробной системе креативного класса»

Елизавета Кузнецова исследователь моды. Учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну

Елизавета рассказала о том, как худи стало современной «рабочей формой» для людей творческих профессий. Тема родилась из наблюдений: многие художники, фотографы и стилисты носят худи во время работы, особенно на этапе создания проекта.

В первой части она обратилась к истории. Раньше художники носили грубую, простую одежду, чтобы не жалко было испачкать её красками. Со временем такая одежда стала символом настоящего художника — работающего, а не праздного. В XX веке на смену комбинезонам пришли джинсы и футболки, которые тоже стали символами простоты и независимости.

Во второй части доклада Елизавета поделилась результатами интервью с современными творцами. Она выделила три этапа работы: - подготовительный (дома, в удобной одежде), - студийный (в комфортной и защищающей одежде) - презентационный (где важен образ для публики).

Худи стало новой версией художественной униформы — оно одновременно удобно, защищает и несёт в себе символику нонконформизма и индивидуальности.

«Зарождение концепции капсульного гардероба как новой культурно-экономической модели на примере альбома „Искусство в быту“»

Дарья Серёжкина ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Дарья начала с понятия капсульного гардероба — концепции, предполагающей ограниченное количество универсальных предметов одежды, сочетающихся между собой. Она отметила, что хотя этот термин стал широко известен в XX веке, идея подобного подхода возникла ещё в Советском Союзе. Тогда художники-авангардисты пытались создать единый визуальный стиль для всей страны, включая и одежду. В центр рассказа оказался альбом „Искусство“, созданный художницей Верой Мухиной и дизайнером Надеждой Ламановой в 1920-е годы.

Ламанова и Мухина предложили простой, универсальный гардероб, который можно было бы шить из доступных материалов вроде домотканых скатертей и салфеток. Он был призван решить сразу несколько задач: практичность, экономичность, отказ от буржуазного изобилия и создание визуального языка новой советской культуры. Например, предлагалось одно платье, подходящее и для улицы, и для работы, и для дома — идея, актуальная и по сей день.

«Новейшие технологии в мире драгоценных камней и ювелирного искусства»

Евгения Тышкевич независимый исследователь

Евгения рассказала о своём опыте в крупных компаниях, работающих с российскими бриллиантами и цветными камнями. Она заметила, что основное внимание уделялось ретроспективным историям, а современные процессы и изменения в индустрии оставались за кадром.

Она выделила два аспекта: - в фокусе внимания часто оказываются не самые перспективные проекты, - рынок украшений сегодня меняется под влиянием цифровых технологий.

В качестве примера она привела кейс Константина Чайкина, который в 2021 году выпустил NFT-часы и успешно продал их на аукционе в Швейцарии, а позже повторил этот успех. В то же время, проект Лара Франца, несмотря на внимание СМИ, провалился — ни одно из 10 NFT-украшений так и не было куплено.

Затем Евгения погрузила слушателей в тему бриллиантов: она объяснила, что представление «чем больше, тем лучше» — ошибочно. Систематизация оценки камней началась в XX веке с принятием международной системы измерения (караты), а затем Роберт Шипли из GIA предложил известную формулу «4С» — cut, clarity, color, carat (огранка, чистота, цвет и вес), где каждый параметр имеет равную важность.

«Тела российского искусства: корпореальные поиски в искусстве 1990-х и начала 2000-х годов»

Анастасия Тимофеенко исследователь визуальной культуры, сотрудник Музея современного искусства «Гараж». Учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну.

Анастасия в своём докладе рассматривала тему телесности в российском искусстве 1990-х — начала 2000-х годов. Она отметила, что телесность этого периода уже давно стала заявленной темой в критике и теории искусства, но до сих пор оставалось пространство для более глубокого и комплексного анализа.

Она решила сосредоточиться на разнообразии образов тела, рассматривая их не через узкие рамки — например, московского акционизма, — а через более широкий контекст, пусть даже в пределах Москвы и Петербурга. Важными ориентирами для неё стали философские идеи Валерия Подороги, особенно его работа «Феноменология тела», где он выделял три порога телесности:

- Первый — это «тело-объект», полностью подчинённое внешнему миру.

- Второй — «моё тело», связанное с личным телесным переживанием, когда человек чувствует своё тело как границу и посредника между собой и миром.

- Третий — «тело-аффект», тело без органов, растворённое во внешнем, где исчезают границы между внутренним и внешним.

«Проекционный образ как форма присутствия: воплощённое тело и его исполнитель в современном театре»

Полина Баулина магистр культурологии, независимый исследователь. Учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну

Полина исследовала, как экраны и проекции, активно используемые в современных спектаклях, изменяют восприятие сценического действия, создавая особый эффект «зрелищности присутствия».

Проекционные технологии существовали в театре задолго до появления цифрового оборудования. Ещё в XVII веке использовались волшебные фонари, дым и зеркала для создания мистических эффектов. Особенно популярными были фантасмагории Робертсона, где «призраки» появлялись из дыма в полной темноте под звуки грома и колоколов.

В XIX веке появилась техника «призрака Пеппера», позволяющая создавать полупрозрачные образы с помощью отражающих поверхностей. Изначально эти представления носили просветительский характер — разоблачали магов и медиумов.

В XX веке режиссёры, напротив, стали показывать, как сочетаются технология и живое исполнение. Например, в 1922 году в одном из спектаклей транслировался фрагмент с Чарли Чаплином, подчеркивая соединение кино и театра.

«Жизненный цикл кинокостюма: от эскиза до музейной экспозиции на примере костюма главной героини телевизионного сериала „Королева Марго“»

Ольга Калько соискатель ученой степени кандидата наук, ВГИК. Старший научный сотрудник ФГБУК ГЦМК

Ольга подробно рассказала об экранизации классических литературных произведений и о значении костюма в исторических фильмах. Спикер отметила, что режиссёры давно обращаются к классике — от Шекспира до Пушкина — и в последние годы всё больше переосмысляют эти сюжеты в контексте современности. Поэтому особенно важно исследовать, как костюм помогает формировать образ героя и передаёт дух эпохи.

Ольга подробно разобрала пример исторического сериала «Королева Марго» 1996 года. Художник по костюмам Наталья Полях изучила особенности моды XVI века, включая крой, материалы и декоративные элементы. Использовались исторические портреты, в том числе изображения Елизаветы Валуа. Костюмы отличались сложной конструкцией, насыщенной отделкой, золотистой цветовой палитрой и подчёркнутыми силуэтами. Все элементы подбирались с учётом не только исторической достоверности, но и характера персонажа. Один из костюмов героини сейчас хранится в Музее кино.

Мероприятие прошло 9–11 апреля 2025 года в пространстве HSE CREATIVE HUB.

Подробнее об этом и других событиях, проходящих на площадке HSE CREATIVE HUB, можно узнать на сайте https://creative.hse.ru/hub.