Данная глава раскроет архитектурные особенности строительства зданий аэропортов, их функциональная организация пространства, создания удобной навигации в пространстве, реализованных в эпоху советского архитектурного модернизма. Пробуждение и развитие проектирование аэропортов в бывших странах Советского союза определили начало тенденции населения все больше доверять воздушному транспорту, понимая его удобство и комфорт. Аэропорты советского модернизма являются важными символами советской архитектуры и строительства. Они отражают стремление к современной и развитой инфраструктуре, которая была характерна для советского социалистического общества. Архитектура этих аэропортов воплощает идеалы и принципы советского модернизма — функциональность, доступность и эстетическую составляющую.

Аэропорт Звартнотц (Ереван, Армянская ССР)

Многие безошибочно считают, что аэропорт — воздушные ворота города, то самое место, где начинает формироваться впечатление путешественника о новой стране.

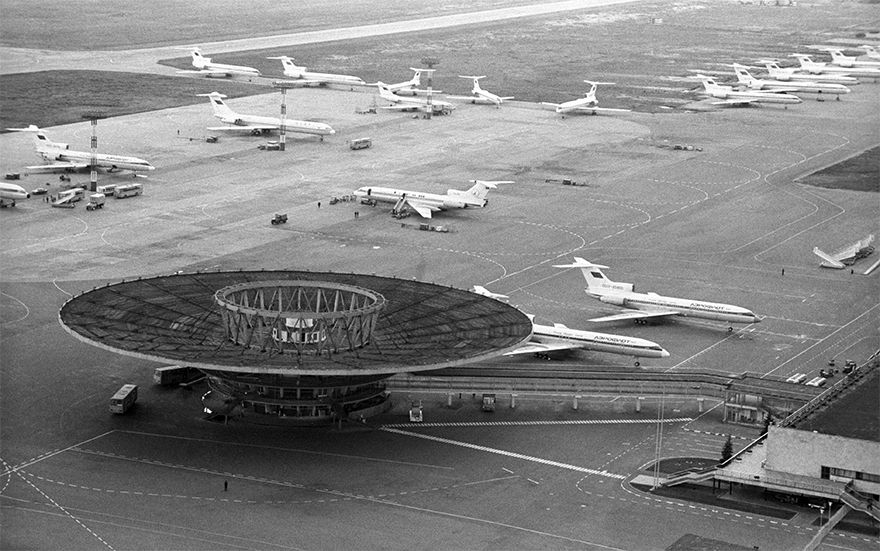

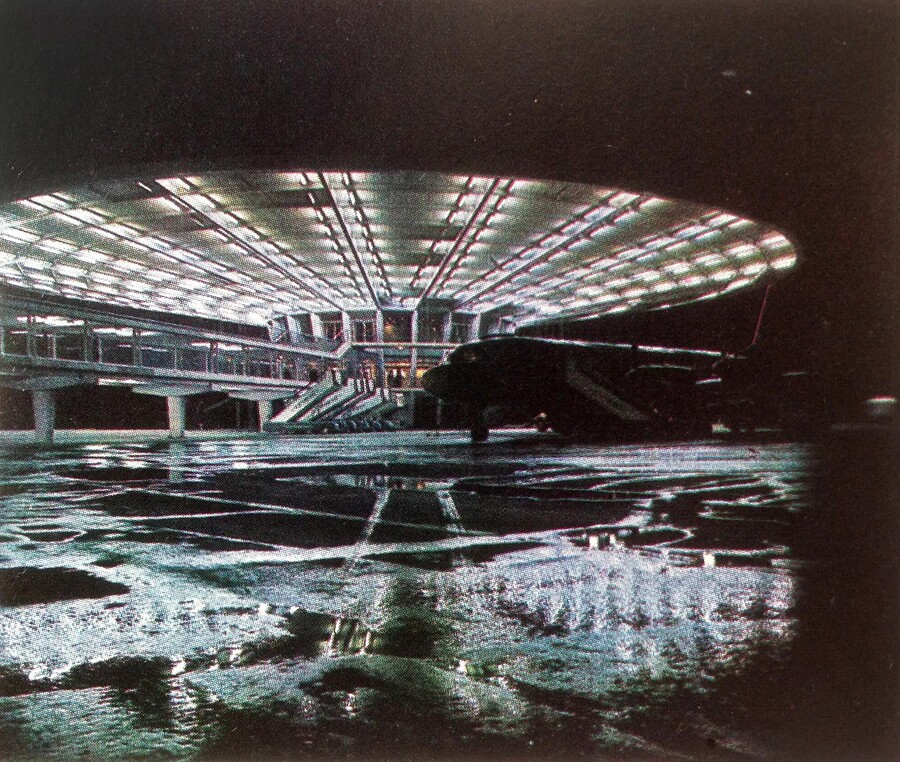

Например, эмоции путешественника увидевшего через иллюминатор самолета гору Арарат, а также главный аэропорт Ереван — Звартноц, достойный символ советского архитектурного модернизма. Какие ассоциации возникают у зрителя в процессе лицезрения старого терминала Аэропорта Звартноц? Сооружение с модернистскими идеями, летающая инопланетная тарелка, космический корабль, юла, диспетчерская вышка.

Строительство первого аэропорта Звартноц в Ереване началось в конце 1980-х годов, а в начале 1960-х широко распахнул свои двери для путешественников. В 1970-х было из-за быстрорастущего потока пассажиров и популяризации путешествий, было принято решение возводить новое здание аэропорта, строительство которого велось более 10-ти лет.

Лучшие архитекторы Армянской ССР боролись за право выиграть конкурс на реализацию проекта нового здания аэропорта. Победу одержала группа архитекторов во главе с Артуром Тарханяном и конструктором Александром Багдасаряном.

Старый терминал аэропорта Звартноц в Ереване, Армянская ССР, 1974. Архитекторы: А. Тарханян, С. Хачикян.

Известный архитектор Карен Бальян в своей книге «Аэропорт Звартноц» писал о том, что перед созданием проекта аэропорта, архитектором предстояло изучить опыт, идеи и решения в строительстве аэропортов Кёльн-Бонна и Франкфурта, что произвели переворот в «представлениях об аэропортостроении».

Дмитрий Адбашьян — руководитель Армянского управления гражданской авиации говорил: «В Ереван я привез чертежи, полученные с помощью руководства авиакомпании „Люфтганза“ от строителей этих аэропортов». Это и стало началом тенденции отказа от традиционных форм исполнения и переворота привычных представлений об архитектурных особенностей строения аэропортов. Вскоре на конкурс были представлены планы и макеты нового аэропорта.

Этот вариант отличался своим центральным корпусом: от него в разные стороны под различными углами выделялись две галереи, тянущиеся в двум шестиконечным звездам с выраженными центрами, представляющие собой терминалы аэропорта, а «концы» двух звезд являлись выходами на посадку.

Вскоре архитекторы отказались от данного проекта из-за несоответствия символа звезды и культуры страны, а также слишком длинной и запутанной навигации от входной группы аэропорта к выходам на посадку.

Новая задумка фасадного решения не заставила себя ждать: Артур Тарханян решил сверхзадачу путем слияния лучей звезд в общее кольцо. Нарисованная обычным фломастером от руки схема будущего аэропорта стала окончательным вариантом решения: «Двенадцать основных пространственных уровней были взаимосвязаны по вертикали и раскрывались один в другой, свободно проникая вовне и внутрь аэровокзала».

Огромное пространство нового аэропорта Еревана, площадью в два футбольных поля, было грамотно решено. Первые два варианта функционального зонирования, представленными на конкурс, осуществлялись по «линейной» идеологии, однако финальный вариант содержал совершенно другую концепцию — отказ от прямых линий и углов в пользу простого и одновременно сложного решения — круглая форма сооружения.

Старый терминал аэропорта Звартноц в Ереване, Армянская ССР, 1974. Архитекторы: А. Тарханян, С. Хачикян.

В центре архитектурного объема выделялся, возвышающийся на 61 метр, корпус, с располагающейся внутри него диспетчерским помещением и рестораном: из панорамных окон открывался шикарный вид на символ Армении — вулканический Арарат.

Старый терминал аэропорта Звартноц получил форму двух усеченных конусов — большой являлся зоной вылета и малый, располагающийся в большом, — зоной прилета. 60-метровая башня была продолжением именно малого конуса.

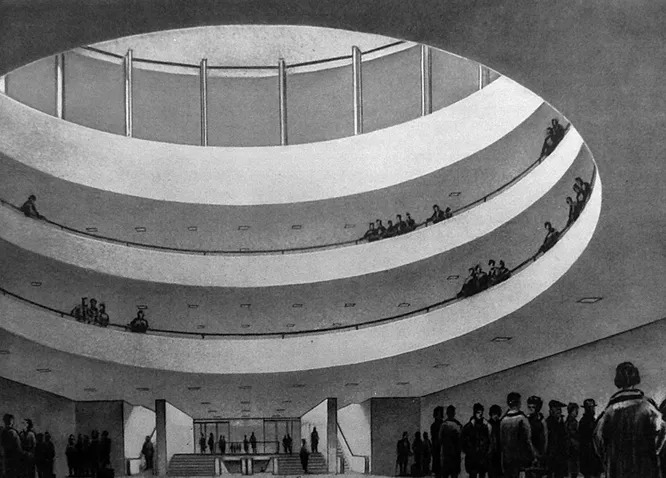

Интерьер старого терминала аэропорта Звартноц. Ереван, Армянская ССР, 1961. Архитекторы: А. Тарханян, С. Хачикян.

Пространство, возникшее между двумя конусами, было заполнено кольцами автодорог на различных высотных уровнях. Все элементы терминала подчинялись единому принципу строгости, симметричности и центричного решения, а основа формы — круг, помог создать дополнительные возможности, позволяющие решить ряд функциональных проблем пространства. К примеру, создать приоритет и централизировать услугу прилета и децентрализировать отправление.

Масштабы нового терминала аэропорта Звартноц поражали: зона вылета, протяженностью в 504 метра, разделена на 7 небольших вокзалов, а круглое решение фасада подарили аэропорту возможность принимать судна самых больших размеров.

Была продумала и самая удобная смеха движения автомобилей: поток пустили по верхнему кольцу, финиш которой была нужная пассажирам секция, обозначенная в билете для удобства.

Фасад с витражом и интерьер старого терминала аэропорта Звартноц. Ереван, Армянская ССР, 1974. Архитекторы: А. Тарханян, С. Хачикян.

После прохождения через автоматические двери, пассажиры оказывались в здании, которое представляло собой «большой конус».

Стоит упомянуть, что расстояние между входной группой здания аэропорта до трапа самолета была самой короткой с мире, благодаря удачному проектированию функционального зонирования и навигации в коридорах и залах аэропорта, исключающих ошибки и упрощая систему сортировки багажа.

Внутри аэровокзала большой конус был организован таким образом, чтобы обеспечить непрерывное движение пассажиров и багажа. Деление на 7 вокзалов проявлялось в налаженном размещением технических пространств и последовательным изменением тонов мраморной облицовки.

Лестницы реализовывались по принципу наклонных плоскостей и вели гостя аэровокзала в зал-галерею ожидания.

Зона прилета, то есть «малый конус», располагающийся в большом — отличался сложной многоуровневой организацией. Пассажиры, выходящие из самолета через телескопические трапы, двигались вдоль зала галереи, находящейся под объемом большого конуса. Завершением галереи стали эскалаторы, ведущие пассажиров в зону прибытия.

Фасад с витражом старого терминала аэропорта Звартноц. Ереван, Армянская ССР. Скульптор М. Мазманян. Фото 1980-х годов. Предоставлено издательством ТАТЛИН.

Разворот книги Карена Бальяна «Аэропорт Звартноц». 2016. Предоставлено издательством ТАТЛИН.

Пассажиры могли воспользоваться возможность ознакомиться со сложной структурой здания аэропорта Звартноц: из каждого из семи вокзалов по висячим галереям могли перейти в малый конус, в зал ожидания. Над залом ожидания располагалось кафе. На лифтах, расположенных в стволе башни, пассажиры поднимались в, так называемый, венец данного архитектурного ансамбля — двухэтажный объемный элемент, напоминающий своим силуэтом летающую тарелку. На самом верхнем уровне располагалось помещение диспетчеров, под которым располагался упомянутый выше ресторан.

Границы между внутренним и внешним были размыты, что создавало интересные виды на организацию пространства. Внутреннее пространство было решено просто и без излишнего оформления, с использованием материалов, таких как железобетон, штукатурка и камень. Это позволяло подчинить композицию функциональным требованиям.

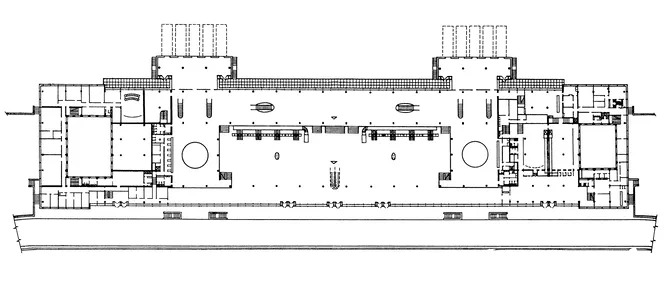

Разрез и план аэропорта аэропорта Звартноц в Ереване, Армянская ССР. Проект 1974 года. Изображение предоставлено издательством ТАТЛИН.

Система одномаршевых лестниц, которые объединяли внешнюю и внутреннюю архитектуру, была важным элементом композиции. Внутри аэровокзала выделялась обнаженная конструктивная система, которая придавала ему характерный вид. Технологические связи играли важную роль в организации пространства аэропорта, а архитектура Звартноца сочетала в себе искусство и технологию.

Архитекторы видели Звартноц в контексте Араратской равнины, которая вписывалась в аэровокзал. Это создавало параллель между двумя конусами аэровокзала и вершинами Арарата. Внешний вид Звартноца должен был служить символом и оставаться пространственным и образным знаком.

Старый терминал аэропорта Звартноц в Ереване, Армянская ССР, 1974. Архитекторы: А. Тарханян, С. Хачикян.

Терминал аэропорта Пулково-1 (Ленинград, РСФСР)

Старый аэропорт Пулково-1 в Ленинграде, РСФСР 1973. Архитекторы: А. Жук, Г. Вланин, Ж. Вержбицкий.

Город Ленинград был всегда привлекателен для молодых архитекторов, желающих преобразить и украсить городской ансамбль, стараясь вписать модернистские сооружения в историческую архитектуру города-героя. Такой подход к архитектурным решениям отразился и на строительстве ленинградского аэропорта Пулково».

Ленинградский архитектор Александр Жук при создании проекта аэропорта «Пулково» принял решение учитывать комфорт пассажиров, их психологическое состояние и образ нового аэропорта как ворот города и даже страны. Архитектор Александр Жук рассуждал о том, какой особый комфорт пассажиры испытывают во время полета, начиная от доброжелательного экипажа самолета и заканчивая великолепным обслуживание и задался вопросом: «Почему в аэровокзалах пассажиры вынуждены томиться в очередях, сталкиваться с неорганизованностью и беспорядком, которые порождают чувство раздражения и подавленности именно в тот момент, когда человеку более всего нужно обрести оптимизм и спокойную уверенность».

Старый аэропорт Пулково-1 в Ленинграде, РСФСР 1973. Архитекторы: А. Жук, Г. Вланин, Ж. Вержбицкий.

Таким образом архитектор Александр Жук приобрел сверхзадачу в реализации сложного проекта, заключающаяся в создании уникального сооружения, закрывающий боли пассажиров об уровне комфорта в здании аэропорта.

Здание аэропорта «Пулково-1» получилось действительно уникальным памятником советского модернизма, не похожим ни на один аэропорт, построенный в советскую эпоху, на зарубежные объекты. Характер аэропорта «Пулково-1» имел отчетливо ленинградский характер и черты отечественно модернистской архитектуры.

Главными фасадными акцентными являются пять остекленных и усеченных конусов, представляющих собой световые фонари, и возвышающихся над плоской крышей ленинградского аэропорта. Зоны световых фонарей стали настоящим местом притяжения любопытных глаз пассажиров аэропорта, сквозь которые интерьер заполнялся светом и виднелись плывущие по голубому небу облака. А в темное время суток световые фонари образовывали над зданием аэропорта выделяющиеся светлые ореолы.

Световые фонари в аэропорту Пулково-1, 1973. Архитекторы: А. Жук, Г. Вланин, Ж. Вержбицкий.

Световые фонари в интерьере аэропорта Пулково-1, 1973. Архитекторы: А. Жук, Г. Вланин, Ж. Вержбицкий.

Многие сравнивали световые фонари со стаканами и даже астрономическими сателлитами, а фасад аэропорта с грандиозным пароходом. Критики же замечали в силуэте аэропорта «Пулково-1» аллюзию на особенности Ленинграда: высотные акценты, заниженные пространства и прямолинейность. Простыми словами, высотный уровень эстакады отправления сравнивается с гладью Невы. Чередование симметрии и изменения уровня, созданного с помощью навесных панелей, а так же изменения высот оконных проемов располагают к созданию впечатления модернистского сооружения перед глазами зрителей.

Многоуровневое пространство под световым фонарем в аэропорте Пулково-1, 1973.

Многие считали аэропорт «Пулково-1» воздушными вратами города Ленинграда, ведь архитекторы продумали функциональное пространство аэровокзала так, чтобы пассажиры обрели те самые эмоции, которые ощущает путешественник перед знакомством с новым городом. Немаловажную роль в интерьерах аэропорта играет освещение и контраст низких и высоких пространств, которая достигается с помощью возвышающихся над крышей стеклянных «стаканов». Диаметр световых фонарей достигал 16 метров, это было по-настоящему завораживающим решением фасада здания

Многоуровневое пространство под световым фонарем в аэропорте Пулково-1, 1973. Проектный рисунок.

Функциональное зонирование, созданное путем перенятия опыта и консультаций с квалифицированными зарубежными специалистами, стало настоящим прорывом советской архитектуры. Здание аэропорта «Пулково-1» стало первым в СССР, создавшим возможность разделения потоков прибытия и вылета. Схема движения убывающих пассажиров аэропорта была следующей: заезд по пандусу на плато, регистрация на рейс и сдача багажа в операционном зале на втором уровне, а затем проход в зал ожидания или к выходам на посадку одного из павильонов.

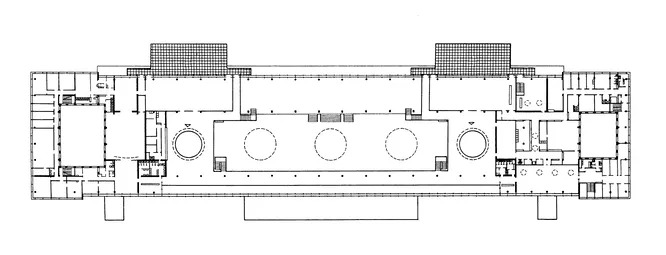

Аэропорт Пулково-1 в Ленинграде. План на отметке 3,5 и 6,8 м (соответственно).

Прибывающие пассажиры следовали следующей схеме движения: выход из самолета в павильон, далее используя подземный тоннель движение к одному из залов прибытия, в зависимости от типа рейса, на нижнем уровне аэропорта. Далее пассажир спускался или поднимался в тоннель с помощью эскалаторов. Большой редкостью для того времени стали движущиеся дорожки, помогающие передвигаться по тоннелю — архитекторы сделали все для создания максимально комфортных условий для персонала и пассажиров.

Многие считали аэропорт «Пулково-1» воздушными вратами города Ленинграда, ведь архитекторы продумали функциональное пространство аэровокзала так, чтобы пассажиры обрели те самые эмоции, которые ощущает путешественник перед знакомством с новым городом.

Немаловажную роль в интерьерах аэропорта играет освещение и контраст низких и высоких пространств, которая достигается с помощью возвышающихся над крышей стеклянных «стаканов». Диаметр световых фонарей достигал 16 метров, это было по-настоящему завораживающим решением фасада здания.

Старый аэропорт Пулково-1 в Ленинграде, РСФСР 1973. Архитекторы: А. Жук, Г. Вланин, Ж. Вержбицкий.

Архитектор Сергей Сперанский восхищался «пятым фасадом» здания аэропорта: «Из иллюминатора самолета красиво смотрится четкий, светлый прямоугольник здания с пятью характерными куполами посередине, квадратными внутренними двориками по сторонам, упругой дугой пандуса, темной поверхностью площади и обширным зеленым газоном».

Строительство каркаса световых фонарей в аэропорту Пулково-1, 1973.

Терминал аэропорта Шереметьево-1 (Москва, РСФСР)

Посадочный павильон аэропорта «Шереметьево-1», 1964. Архитекторы: Г. Елькин, Ю. Крюков, М. Чесаков, М. Б. Гуревич, Л. Иванов.

В советские времена столичных аэропорт «Шереметьево» по праву называли Воздушными воротами страны. Аэропорт «Шереметьево» даже во времена советской эпохи был крупнейшим международным аэропортом и авиационным узлом, соединяющим Москву со 122 городами и 97 странами мира.

В начале 1960-х годов крупнейший международный аэропорт Москвы открыл свои двери для горожан и гостей столицы. К середине десятилетия значительно увеличился пассажиропоток и спрос на авиаперевозки и встал вопрос о расширении или строительстве нового аэропорта.

Строительство посадочного павильона «Рюмка» аэропорта «Шереметьево-1», 1964. Архитекторы: Г. Елькин, Ю. Крюков, М. Чесаков, М. Б. Гуревич, Л. Иванов.

В 1964 году состоялось официальное открытие нового терминала аэропорта «Шереметьево-1», спроектированное архитекторами «Аэропроекта» Г. А. Елькиным, Г. В. Крюковым, М. Б. Гуревичем, Л. Ивановым. Новый терминал «Шереметьево-1» представлял собой современное здание, выполненное из бетона и стекла. Главные акцентным элементом фасада аэропорта является отдельно стоящий павильон, похожий на гриб или летающую тарелку, предназначенный для выхода пассажиров. Заранее было предусмотрено дальнейшая установка в павильоне телетрапов в духе терминала авиакомпании «Pan American» в Нью-Йоркском аэропорту Idlewild. Знаменитая «Рюмка», представляющая вертикальный павильон, стала изюминкой образа и визитной карточкой столичного аэропорта.

Интерьер аэропорта «Шереметьево-1», 1964. Архитекторы: Г. Елькин, Ю. Крюков, М. Чесаков, М. Б. Гуревич, Л. Иванов.

Вид на посадочный павильон аэропорта «Шереметьево-1», 1964.

Стоит отметить, что здание аэропорта спроектировано и реализовано по самым современным архитектурным тенденция советской эпохи и стало одним из лучших памятников советского модернизма на территории бывшего Советского Союза. На сегодняшний день терминал «Шереметьево-1» включая павильон «рюмку» бесследно снесен.

Посадочный павильон аэропорта «Шереметьево-1», 1964. Архитекторы: Г. Елькин, Ю. Крюков, М. Чесаков, М. Б. Гуревич, Л. Иванов.

Аэропорт в Алма-Ате (Казахская ССР)

Аэропорт в г. Алма-Ата, Казахская ССР, 1935

Первое здание аэропорта в городе Алматы открыло свои двери для пассажиров еще в 1923 году, а в конце 1950-х была произведена его реконструкция. Горожане отмечали особый национальный колорит здания аэровокзала. В 1970-е годы здание аэропорта в Алматы снова подверглось реконструкции, после которой канул в лету колоритность сооружения и здание превратилось в большой памятник советского модернизма. Интерьеры аэровокзала выполнены по классическим канонам и данный дизайн уже не раз встречался в других архитектурных объектах эпохи.

Интерьеры аэропорта в г. Алма-Ата, Казахская ССР, 1935.

Интерьеры аэропорта в г. Алма-Ата, Казахская ССР, 1935.

Аэропорт в Ворошиловграде (Украинская ССР)

Международный аэропорт города Ворошиловград, Украинская ССР, 1964.

Активная жизнь здания аэропорта в городе Луганск началась в середине 1940-х и открылся после масштабной реконструкции в 1964 году. За полгода было возведено здание аэропорта, оснащенные взлетно-посадочные полосы, выстроены ангары, технические и служебные помещения.

Строители треста «Леганскпромстрой» сдали в эксплуатацию новый аэровокзал. Красивое здание вокзала в современном стиле, построенный по проекту московских архитекторов. Каркас выполнен из железобетонных конструкций, витражи — металлo-стеклянные, потолок — ажурно-подвесной из древесно-стружечных плит, полы —мозаичный. Общая площадь всех помещений — 4.700 квадратных метров.

Международный аэропорт города Ворошиловград, Украинская ССР, 1964.

Аэровокзал спланирован с учетом создания максимальных удобств для пассажиров. На первом этаже расположены операционный, пассажирский и багажный залы, служба перевозок, комнаты бытового обслуживания. Выход к самолетам в ненастную погоду предусмотрен через стеклянную галерею. На втором этаже — зал отдыха, телеграф, междугородний телефон, парикмахерская, комната матери и ребенка, кафе, ресторан.

Интерьер международного аэропорта города Луганск, Украинская ССР, 1964.

Аэропорт «Толмачево» (Новосибирск, РСФСР)

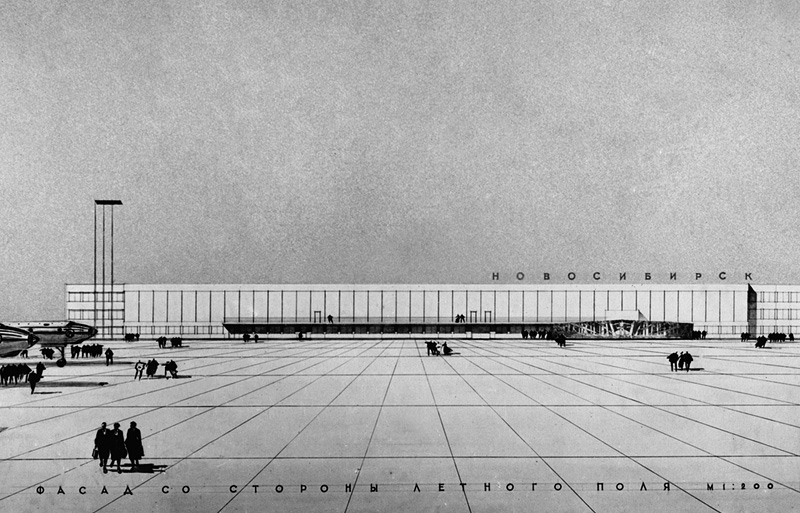

Здание аэропорта «Толмачево» в Новосибирске, РСФСР, 1963. Архитектор: А. Воловик.

Здание аэропорта «Толмачево» в Новосибирске, РСФСР, 1963. Проектные рисунки фасада. Архитектор: А. Воловик.

Аэропорт Таллина (Эстонская ССР)

Здание аэропорта в г. Таллин, Эстонская ССР, 1980. Архитектор: М. Писков.

Архитектурный план и интерьер аэропорта в г. Таллин, Эстонская ССР, 1980. Архитектор: М. Писков.

Интерьер аэропорта в г. Таллин, Эстонская ССР, 1980. Архитектор: М. Писков.

Аэропорт «Рига» (Латвийская ССР)

Аэропорт «Рига», Латвийская ССР, 1974.

Аэропорт Барнаула (РСФСР)

Здание аэропорта в г. Барнаул, РСФСР, 1967.

Аэропорт Иркутска (РСФСР)

Новый пассажирский павильон аэропорта г. Иркутск, РСФСР, 1964.

Фрунзенский аэропорт «Манас» (Киргизская ССР)

Фрунзенский аэропорт «Манас», Киргизская ССР, 1956. Архитектор — Е. Писарская.

Детали фасада фрунзенского аэропорта «Манас», Киргизская ССР, 1956. Архитектор — Е. Писарская.

Интерьер фрунзенского аэропорта «Манас», Киргизская ССР, 1956. Архитектор — Е. Писарская.

Аэропорт Ульяновска (РСФСР)

Аэропорт в г. Ульяновск, РСФСР, 1970.

Аэропорт Караганды (Казахская ССР)

Новый аэропорт в г. Караганда, Казахская ССР, 1973 г.

Вывод

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что аэропорты советского модернизма остаются символами архитектурного наследия и исторического значения, к которым следует бережно сохранять и поддерживать их жизнь с помощью реставрации в соответствии с архитектурным стилем. Ведь аэропорты эпохи советского модернизма являются воздушными воротами государства, частью советской истории и культуры, которые до сих пор оказывают влияние на современную архитектуру и строительство.